|

明堂辟雍,在一般人的头脑里是个不常使用的词汇。这也难怪,在中国自北宋徽宗以后,近千年里,早已没有明堂辟雍了。就是在中国自周代以后的文明史里,因始终伴随着对明堂辟雍建筑礼制的争论不休,即使能够统一认识,或顶着争议硬行建成明堂辟雍的皇帝,也是廖廖无几。

北魏太和年间,在平城(大同)能建成明堂、辟雍、灵台三位一体的宏伟壮丽的建筑物,不能不说是北魏政权盛世巅峰的代表作,更是对中国建筑史的杰出贡献。

一、明堂辟雍意义和作用

明堂,古代天称明,是为祭天而建明堂。是古代天子祭天与宣明政教的地方。自西汉至南北朝,帝王们凡是祭祀、朝会、颁布政令、教化、朝见四方诸侯、选士、教学、尊贤的大典,都在此举行。是古代最高统治者的大本营,是集政治、礼制、文化、教化于一体的统治中心所在。

最初,天子在明堂只祭祀上天大帝,并进行天人交通(即皇帝与上天大帝交流对话)。后来在祭祀时,还要把距本朝皇帝较近的列祖列宗,同各位天帝同时配飨祭祀。这些祭祀和天人交通,主要就是表示自己这个皇帝与王朝是受命于天,是按上天的旨意行使皇权,为天行道,皇子皇孙要代代相传提供法理依据。

每个朝代在政权稳定后,特别是国力强盛时,均视修建明堂为国家的大事。即使财力不十分充裕,一般也都要建一个横向宽大一些的殿宇,来代作明堂举行此典进行人神配祭,天人交通,以示自己受命于天。所以《孟子·梁惠王下》中说:“夫明堂者,王者之堂也。”北朝古乐府民歌《木兰辞》:“归来见天子,天子坐明堂”。这说明明堂是帝王隆重会见有功之臣的地方。唐代韩愈在他的《石鼓歌》中说:“大开明堂受朝贺,诸侯佩剑鸣相磨。”这是描绘各路诸侯朝贺天子时,他们随身带的佩剑互相磨擦碰撞,叮口当 作响的宏大而隆重的场面。

辟雍,古代辟通璧,即圆形玉璧。雍是和谐之意,有圆满、美好、和睦、融洽、佑助之意。汉班固在《白虎通·辟雍》中说:“天子立辟雍何?所以行礼乐宣德化也。辟者,璧也,象璧圆,又以法天,於雍水侧,象教化流行也。”

辟雍原为周天子所设立的大学,校址选在一个其四周有环水围绕着的岛上,大门外建有便桥,可直通校内,使得闲杂人等不易接近,这就形成了一个雅静而庄重的学习场所。人们就把这环水称之为雍(意为圆满无缺)。也有的说这圆形水沟里的水,是引雍水而注之,故而称为雍。这样环水——雍,与如“璧园”的圆岛就合称为辟雍。

据《汉书·郊礼志上》记载:“周公相成王,王道大洽,制礼作乐,天子曰明堂辟雍,诸侯曰泮宫”。《礼记·王制》中也说:“大学在郊,天子曰辟雍,诸侯曰泮宫”。从周代开始只有天子所设立的大学叫辟雍,诸侯们设立的大学叫泮宫,也泛指学宫。后来,一般的文庙前均建泮池,池上修桥称为泮桥。

二、明堂辟雍的源流

明堂,传说在远古时代始于黄帝,是专为祭祀上天大帝而特地设立的。夏代叫“世室”,商代叫“重屋”。周代才有“明堂”之称。周明堂为周公时所建,也有的说是周文王所建。用以祭天和朝诸侯、宣政教,其功能较黄帝时有显著增多。以后,各个朝代因存在时间的长短、政权的稳定、思想的统一与否、国力的强盛等,都决定着明堂辟雍的能否建成。

秦代存在的时间短暂和战乱,而未建明堂。

汉代则一直到汉武帝时,国力空前强盛,在封禅泰山时,修建了一个草顶是圆形的建筑物。后来有人提议按黄帝时期的明堂进行正式仿建,但儒臣们把明堂阴阳五行化,出现了不同门派的长期争议,特别是在明堂建五室,还是建九室的问题上争议不休,而未能再动工修建。直到汉平帝元始四年(4年),王莽执政时,才在长安城南偏东建成了明堂辟雍。这是我国能找到遗址实体存在的第一座明堂辟雍。从考古发掘出的遗址看,其辟雍为园形,四面开门。中部为五室明堂,即按五行排列,中间为太室,代表土,其他四室各代表木、火、金、水。从西汉开始,在儒家“天人合一”的思想影响下,明堂从单纯的祭天,又产生了同时“配飨”祭祀自己就近的列祖列宗(一位天神配享一位亲人)。使明堂由过去的单纯的自然崇拜,又融进了祭祖活动。

东汉光武帝在建章三年(27年),在洛阳建成了九室的明堂。东汉学者桓谭解释说:“天称明,所以命名曰明堂。上园法天,下方法地,八窗法八节,四户法四时,九室法九州,十二堂法十二月”。

三国和晋代,各国都没有建明堂。

南北朝时,北朝的北魏在京都平城正式建成规模宏大的明堂辟雍。北齐、北周都未建明堂。南朝各代出于表示自己正统的需要,都要建一座横面宽大一些的大殿,来代为明堂,其实质是一座太庙。

隋代曾多次提出建五室明堂,甚至宇文恺还做出了比例为百分之一的木构模型,其后终因在五室与九室之争,以及对高丽的用兵而没建。

唐代在贞观五年(631年)、十七年(643年)曾两次提出建明堂。特别是在贞观十七年六月,唐太宗还叫人做出了九室明堂的模型。其后也因五室与九室的争议,以及对高丽的战争而没有建。高宗即位后,想以高祖、太宗配飨天帝,又拟建明堂。他这次想避开五室与九室的问题,杂用古代各派的说法,令群臣讨论。也因儒臣们各执已见,争议不休,只好作罢。

高宗死后,武则天临朝称制,改国号为周。她为了表示自己这个女皇和大周是受命于天的,又出于让武氏列祖配飨天帝的需要,便不再理睬儒臣们的争论,并称有疑议者杀,而使儒臣们闭嘴噤言。其后群臣还称颂武则天决策英明:武则天也不管“国之阳,三里之外,七里之内”的这一套古制,下令拆毁东都洛阳皇宫隋代建的乾元殿(正殿),并在此地基上建明堂。垂拱三年(687年)二月开工,用工数万,四年(688年)正月建成。七年后(695年)烧毁。当年又下令重建,第二年三月建成。明堂方300尺,三层,高294尺,约合86.4米,比山西应县木塔还高近20米。明堂顶部为园形以法天,上层(第三层)法24节气,中层法12辰,下层法四时。在明堂的周围还建有园形的铁渠,“以为辟雍之象”。并为九州各铸一座铜鼎:神都鼎高1丈八尺(约合5.4米),其他八州鼎均高一丈四尺(约合4.2米),“置于明堂之庭,各依方位列焉。”武则天死后,直到唐玄宗执政,儒臣们才又跑出来指责武氏明堂的位置和制度都不合古制等等。唐玄宗在开元二十年(737年)拆去明堂第三层,又改回了乾元殿。武氏明堂只存在41年。以后唐代衰落,再无人议建明堂之事。

宋代,直到北宋末年才议建明堂之事,徽宗政和五年(1115年),在总结古制后下诏说:“联益世室之度,兼四阿重屋之制,度以九尺之筵,上圆象天,下方法地,四户以合四序,八窗以应八节,五室以象五行,十二堂以听十二朔。九阶、四阿,每室四户,夹以八窗。”认为这样子的明堂“于古皆合”。而且这一年还选址定在了宫城之内,寝宫东南,大庆殿东侧,拆除了秘书省至宣德门以东地段的建筑物,使明堂自成一院,院四周还建有回廊,四边设门:北为平朔门、东为青阳门,南为应门,西为总章门。

元代没有明堂。

明清两代因生产力的进步,国家财富的增多,社会的发展,宫室和官署设置的日益完备,建明堂辟雍已无必要。而是把明堂辟雍的各种功能分解后,分门别类地建起了能体现明堂辟雍各种不同功能的单体建筑。如:会见群臣、各国使节,以及举行大典仪式的紫禁城太和殿,搞祭祀分别在天坛、地坛、日坛、月坛、社稷坛、太庙,搞教学在国子监等等。

纵观从汉代到宋代的明堂建设史,也是一部明堂建制的争议史,始终是儒臣们各怀佐证,争论不休,有时甚至争到了水火不容的激烈程度。至于对明堂建制、或五室、或九室等的说法及其论据,哪种更符合古制?我们冷静的分析一下,甚至寻根求源,查至远古时期,也找不到真正的事实或规定,来证明哪些说法更正确。其实这些争议,都是不同门派的捕风捉影,故作立异,以标榜自己。事实上哪种说法都无确凿的根据。正如《旧唐书·卷26·礼仪》记载的唐初大学者颜师古在给唐太宗的奏章中说的:“明堂之制,爰自古昔,求之简牍,全文莫睹。始之黄帝……迄于周代,各立名号,别创规模。众说舛驳,互执所见,巨儒硕学,莫有详通。……苟立同异,竞为巧说。……进退无据,自为矛盾”又进一步说:“惟在陛下圣情创造,即为大唐明堂,足以传于万代……若姿儒者互论一端,久无决断。”

三、北魏平城明堂辟雍

北魏拓跋珪从盛乐迁都平城后,经过八十多年外扩和内治,特别是冯太后和孝文帝的“太和改制”,使国家政局更加稳定,生产力和科技水平都有了很大的提高,经济得到了空前的发展和繁荣,国力更加强盛。在此背景下,冯太后和孝文帝于太和十年九月(486年)“诏起明堂辟雍”。经过五年的准备,或开工又停工,其间冯太后于太和十四年去世。又于太和十五年四月(491年)开工建设,当年十月建成了明堂辟雍。

明堂辟雍按古制的建筑方位,应是“国之阳,三里之外,七里之内,丙巳之地”。此方位为“福德之地”。据1995年大同考古研究所、博物馆的剷探发掘,确定了平城明堂辟雍在大同古城东南方向五华里处,正符合古制。它是集明堂、辟雍、灵台三位于一体的宏大建筑。

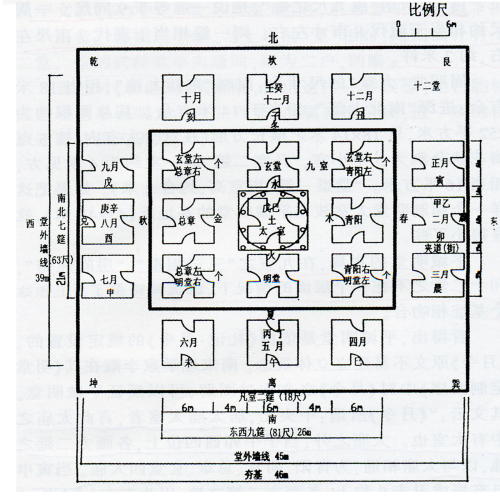

根据发掘,外围是一条直径294米的圆形雍水沟,沟的两岸由凿磨规整的砂岩石块(长65~95厘米,宽35~55厘米,厚20~25厘米),错缝垒砌整齐,沟宽18~23米,深1.4米,底部由大小不等砂岩石片和粘土铺平,以防渗漏。在圆形雍水沟内侧的东、西、南、北四个方向,有四个呈“凸”字形的夯土地基,伸向雍水,这是明堂辟雍的四座门。在辟雍圆岛的中心位置,有一个正方形的夯土台基,边长43米,这是明堂的核心建筑物。

按《水经注· 水》记载:“其水自北苑南出,历京城内。河干两湄,太和十年,垒石结岸,夹塘之上杂树交荫,郭南结两石桥,横水为梁。又南迳籍田及药圃西、明堂东。 水》记载:“其水自北苑南出,历京城内。河干两湄,太和十年,垒石结岸,夹塘之上杂树交荫,郭南结两石桥,横水为梁。又南迳籍田及药圃西、明堂东。

明堂,上圆下方。四周,十二堂、九室,而不为重隅也。室外,柱内,绮井之下,施机轮;饰缥碧,仰象天状,画北道之宿焉,盖天也。每月随斗所建之辰转,应天道。此之异古也。加灵台于其上,下则引水为辟雍,水侧结石为塘。事准古制。是太和中之所经建也。”

《水经注》的第一段话,可以看出明堂辟雍里的水是活水,不是圆形的死水池。水的来源是如浑西水,即从辟雍的西北部引入,再从其东部偏南一些的部位流出。

第二段话是说:明堂(太室)是个上园下方,像征天圆地方的建筑物。其周围为九室(即与太室合为九室),九室之外是十二堂。四角没有建筑物。

这些建筑的布局应为三个平台,每个平台的高度应是三至九阶。

第一个平台:即考古发掘出的方形夯土层,边长为43米。这一平台上的东、西、南、北四面,各建有三座各自独立的堂,共12座堂,代表着12个月。古代帝王有个“听朔”的讲究。农历每月的初一为朔,这一天帝王必须坐朝,听大臣们汇报或建议,研究如何解决问题、治理国家等。即所谓“听朔布政”。这起到一个像征的意义,像征帝王月月时时在勤勤恳恳地治理国家,这就是所谓的“听朔布政于一堂之上”。

第二个平台上,建有八室。与第三平台上的太室合称九室代表九州。九州是古代中国的代称。每个朝代都用九州来表示自己国家的领土完整,也以此进一步宣示自己这个帝国是九州的真正领导者。九室各自独立,每室的四面各开一门,代表四序。门的两侧各有两扇窗子,每室共有八扇窗子,代表八节。四序和八节,据《周髀·算经》载:四序:即春、夏、秋、冬。八节:即立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至。上述这些数字是像征性的,它反映出了中国古代,在唯一的农耕经济中,对天象、气候变化的极度敏感、敬畏、重视。并与古代哲学思想融合在了一起,因利势导,搞好国家的农业生产,稳定人民生活。这些具有极强像征意义的建筑形式,都是古代各朝代约定俗成的含义,而沿续了下来。

第三个平台,是九室中的中心建筑——太室。顶部为圆形,代表天。下部为方形,代表地。用上述《水经注》的话说是:仰望太室的天花板,画着淡青色天空,布满了星斗。有一个特殊装置的“机轮”,在室外“绮井之下”,由人工操纵着每个月都随着北斗星旋转。按《淮南子·天文训》的说法:北斗七星的斗柄指向子位(北方)时,为冬至;指向卯位(东方),为春分;指向午位(南方),为夏至;指向酉位(西方),为秋分。这就是所谓的“盖天”说。这样在太室里每年转一周,就显示出了二十四个节气的变化。这样的太室,除了祭祀功能外,也具备了查看天象的功能。正如《水经注》说的“此之异古也”。

九室的排列基本上是按“九宫格”的排列方法,只是中间的太室其形制特殊高大一些。九室的名称是:中央一室为太室(太室,在古代也叫大室,即明堂中央的大室叫太室。在古代说大的到了“形容未尽”时为太,此室是祭天的,圆顶代表天,天是“形容未尽”的大,故叫太室。地方代表土)。其他方位的室都以太室为中心:东方代表春,南方代表夏,西方代表秋,北方代表冬。太室正东的一室叫青阳(春为青阳,从五行讲又代表木);太室正南的一室叫明堂(夏为朱明,从五行讲又代表火);太室正西的一室叫总章(取西方能“成全万物”,并能彰显这“成全”过程中的政绩。从五行讲又代表金);太室正北的一室叫玄室(即北方的室,为阴,仙人之所。从五行讲又代表水)。在这“九宫格”四角的四个室没有固定的名字,而是以太室为中心点,跟随着青阳、明堂、总章、玄室四室来称呼其名称。如东北角的一室,既称青阳左个,又叫玄室右个;东南角的一室,既称青阳右个,也叫明堂左个。其它两角室的叫法,以此类推。

灵台,是建在辟雍上的一座单体建筑物。按现存河南登封元代的观星台相比较,应在20米以上的高度。其上置铁浑仪,以观测天体星辰的运行与方位等。灵台的具体建筑位置,应建在明堂辟雍北门内的中轴线上,即明堂九室十二堂的北部。其推测理由:

一、如果将高大的灵台建在明堂的南部(即前面),这对明堂的主要建筑物起到了遮挡敢果,不符合古代礼制。

二、如果把灵台建在明堂的中心位置,即建在太室之上,这更不可能:因太室的外形是“上圆下方”,园形的项部就代表了天。同时,太室内部的天花板上“饰缥碧,仰象天状,画北道之宿焉,盖天也。每月随斗所建之辰转,应天道”。这天花板本身就成了“天”。古人最敬畏的就是天,绝不可能在“天之上再搞什么建筑物,去把“天”压在底下。

三、再者,《水经注· 水》中这段话叙述的逻辑很清楚:即先从明堂的中心点--太室说起,再逐步向旁边的建筑物展开。最后才点到明堂外围的重要建筑物--灵台。说“加灵台于其上,下则引水为辟雍,水侧结石为塘”。应理解为加灵台在辟雍之上,才会出现进一步的描述:“下则引水为辟雍,水侧结石为塘"。如果是把灵台建在了太室之上,则灵台与太室就成了合为一体的建筑物。那么,郦道元会按古代先上后下的说法叙述:则应先说最上面的灵台,再说下面的太室。这岂不成了:加灵台于太室之上,下则建有太室与九室十二堂,何来“下则引水为辟雍,水侧结石为塘”之说。 水》中这段话叙述的逻辑很清楚:即先从明堂的中心点--太室说起,再逐步向旁边的建筑物展开。最后才点到明堂外围的重要建筑物--灵台。说“加灵台于其上,下则引水为辟雍,水侧结石为塘”。应理解为加灵台在辟雍之上,才会出现进一步的描述:“下则引水为辟雍,水侧结石为塘"。如果是把灵台建在了太室之上,则灵台与太室就成了合为一体的建筑物。那么,郦道元会按古代先上后下的说法叙述:则应先说最上面的灵台,再说下面的太室。这岂不成了:加灵台于太室之上,下则建有太室与九室十二堂,何来“下则引水为辟雍,水侧结石为塘”之说。

在辟雍上还建有皇室和管理人员的其他的殿堂和教学用的房屋与廊庑。如《魏书·尉元传》中提到的“养三老五更于明堂,国老庶老于阶下"。在雍水里岸的平地上,还要种树和花草。所有这些建筑物和灵台,至少要建在二层平台上。

如此说来,整个明堂辟雍的建筑物,至少要建在五层平台之上。

另外,在雍水的外岸,还各着树木花草,再外是一圈园形的围墙。这就形成了一个一百多亩地的园形大院,确实气势恢宏不凡。这在明堂的建设史上,可以说是功能齐全,就是连西汉末年建造的雄伟的明堂辟雍,也不能与之相比。

四、平城明堂辟雍的使用与废置

平城明堂辟雍在太和十五年十月(491年)建成,到太和十八年北魏就迁都洛阳,仅使用三年时间。在这短短的三年中,明堂辟雍也发挥了一定的作用。仅把《魏书》中记载下来的几项活动,录述如下:

如在祭祀时,《魏书·高祖纪下》记载:“太和十有六年春正月……宗祀显祖献文皇帝于明堂,以配上帝”。“九月甲寅朔,大序昭穆于明堂,祀文明太皇太后于玄室。”

在明堂“听朔布政”与利用灵台时,《魏书·高祖纪下》记载:“十六年春正月……遂升灵台,以观云物。降、居青阳左个,布政事。每朔,依以为常。”说明孝文帝每月都要在明堂处理国家大事。

《魏书》也记载了一次孝文帝在明堂会见来使,如在《成淹传》里就记述了南朝齐武帝派遣散骑常侍庾荜、散骑侍郎何宪,主书邢宗庆到平城通好,孝文帝像是故意在明堂搞了个“朝诸侯”。

孝文帝在太和十六年在明堂辟雍举行了一次隆重的尊老敬贤的礼仪。这在《魏书·尉元传》、《游明根传》都有记载:孝文帝尊尉元为三老,尊游明根为五更。这是对德高望重老者的尊称;“三老”是知三德:正直、刚、柔。“五更”是知五事:貌、言、视、听、思。

总之,这三年里孝文帝等人频繁地往来于明堂辟雍,说明这一重要设施,发挥了应有的作用。

太和十八年孝文帝迁都洛阳后,明堂辟雍在使用了短短的三年后,即不再使用。

正光五年(524年)原本是拱卫京都平城的北方六镇(沃野、怀朔、抚冥、武川、柔玄、怀荒),相继爆发了大规模的起义,随之洗劫了平城,烧毁了明堂辟雍和宫殿等设施。至此,平城明堂辟雍仅存在了三十三年,就从现实中消失了。也难怪史学界、建筑史学界的一些人把它“淡忘”了。

同时,在历史上汉族大一统的思想,也使一些人故意贬低平城明堂辟雍。如隋代学者宇文恺则说它的九室“三三相重,不依古制,室间通巷,违舛处多。”还有一些人甚至不愿提及它在建筑史上的作用。像史书《南齐书》在没办法忽视曾经统治北半个中国二三百年的北魏政权,在不得不为其立传时,还故意加一个“虏”字,成为《魏虏传》。可见,对影响巨大的北半个中国的政权尚且如此,而对它的一个单体建筑,自然就更不肖一顾了。

五、明堂辟雍珍稀的构筑

平城明堂辟雍,是北魏王朝兴盛之时的巅峰建筑杰作,它的建成有着极其特殊的珍贵和难得。

稀缺的建筑 在中国5000年悠久的文明史里,曾经建立的王朝或政权,就有277个之多。这些王朝和政权都要在一些地方建都或定都,其都城共有217处(在一个地方重复建都的只算一处,如西安一地就有17个政权建都或定都)。其中建立在内地的都城164处,建立在周边各地的都城53处。在这些都城里大多都建有所谓的皇宫,供这些帝王们居住生活或办公。但是,能建成真正意义上的明堂辟雍者则少之又少,充其量也只有西汉末年长安、东汉洛阳、北魏平城、武则天大周洛阳、北宋末年开封等寥寥五处。虽然有些朝代或政权出于表示自己也是正统的天授君权的需要,即使由于种种条件的制约,也要建一座横面宽大一些的大殿,进行人神合祭,来代为明堂,其实质依然是一座太庙。

难产的建筑明堂辟雍是一座难产的建筑物,修建明堂是一个朝代的大事,是强大国家的象征,但也并不全是国家的强大,或帝王们有意愿想建就能建成的。历史上很多有雄才大略的帝王,也因各种因素而没建成明堂,也有不少是想建却建不成。像被毛泽东主席所看重的几位帝王秦皇、汉武、唐宗、宋祖就是如此:秦始皇争战一生,统一六国,但因战乱,而未建明堂。据前文提到的原因,汉武帝、唐太宗都也没有建成明堂辟雍。宋太祖则因大宋初建,国内不稳定,以及北方强大辽国的威胁而顾不上建。可见明堂的修建,并不是所有权倾天下的帝王想建就能建成的。

独特的建筑明堂独特的设计和奇妙的建筑造型,在平城众多皇家建筑中,可以说是最奇特、最雄伟的。直径约294米环水的圆形院子里,高大雄奇的建筑物,傲视平城。而明堂、辟雍、灵台三合一的建筑形式,在中国已知有记载、有遗址的五座明堂中,也是独一无二的。明堂的综合性的礼制内容,则更是平城其他皇家建筑所不能比拟的。特别是它的“听朔布政”的特殊用途,自然又成了北魏国家的中枢机构、决策指挥中心。

明堂辟雍,由于其功能与含义的复杂性和特殊性,使得历代帝王们即使想修建也是难之又难,所以在中国五千年的文明史中能建成者则少之又少。

明堂辟雍不仅仅是王朝皇权的象征,更是国都的标志和佐证。在没发现该遗址前,有人曾认为魏都平城在桑干河旁。大同古城应是辽金古城等等。遗址发现后,这一怀疑戛然而止。因为唐《通典》早就说过:明堂在“国之阳,三里之外,七里之内,丙巳之地。”在一旦发现明堂辟雍遗址后,就反证了魏都平城在明堂之阴(北)、七里之内。这证明大同古城是北魏、隋、唐、辽、金、元、明、清几代延续或叠加的古城。

明堂辟雍不仅仅是王朝皇权的象征,更是国都的标志和佐证。在没发现该遗址前,有人曾认为魏都平城在桑干河旁。大同古城应是辽金古城等等。遗址发现后,这一怀疑戛然而止。因为唐《通典》早就说过:明堂在“国之阳,三里之外,七里之内,丙巳之地。”在一旦发现明堂辟雍遗址后,就反证了魏都平城在明堂之阴(北)、七里之内。这证明大同古城是北魏、隋、唐、辽、金、元、明、清几代延续或叠加的古城。

图1 大同赵一德绘:平城明堂辟雍建筑遗址发掘平面实测图

图2 大同赵一德绘:平城明堂辟雍中心建筑物平面部局复原示意图

(节选)

|