|

史书记载,云冈石窟开凿于公元5世纪至6世纪的北魏最辉煌时期(1)。用时不到1个世纪。与世界上其他规模相当的大型石窟寺相比较,云冈石窟的开凿用时之短,是超乎想象、也是空前绝后的。在中国境内的所谓三大石窟中,敦煌莫高窟和洛阳龙门石窟的建造均经历若干朝代而以千年以上之时间完成。而云冈石窟的表现虽然缺乏了其他大型石窟寺那种历朝各代之千姿百态风格,却以强大的整齐阵容,显示了其他石窟寺所没有的,强烈的有计划性、统一完整性和系统性之特征。这一特征无疑与公元5世纪中国北方的特定历史条件(民族的、文化的、宗教的等等)有着密切的关系。而北魏皇室重视佛教并在政治、经济、文化等方面实行多元并重的施政方式,是最直接的原因。

一、文成复法和佛教艺术中国化的政治含义

由于佛教的外来社会文化性质,其在中国社会的影响和发展中,并非一帆风顺。其中与道教的冲突,成为佛教最大的障碍。北魏“太武灭法”事件的发生,就是这种冲突激化的结果。太平真君六年(445年)冬,盖吴谋乱关中,太武帝拓跋焘西征。“先是,长安沙门种麦寺内,御驺牧马于麦中,帝入观马。沙门饮从官酒,从官入其便室,见大有弓矢矛盾,出以奏闻。”太武大怒,认为沙门“当与盖吴通谋,规害人耳!”于是,“诏诛长安沙门,焚破佛像,敕留台下四方,令一依长安行事。” 太武灭法行动,以国家意志的强压付诸实施,使“土木宫塔,声教所及,莫不毕毁矣”(2)。然而,佛教在5世纪的顽强生命力,令太武灭法活动很快就烟消云散了。《释老志》:

佛沦废终帝世,积七八年。然禁稍宽弛,笃信之家,得密奉事,沙门专至者,犹窃法服诵习焉。

正平二年(452年),文成帝拓跋濬继位,改元兴安,即下诏恢复佛法,《释老志》所载文成帝诏书,历数佛法之功德,并允“诸州郡县,于众居之所,各听建佛图一区,任其财用,不制会限”。《释老志》:

天下承风,朝不及夕,往时所毁图寺,仍还修矣。佛像经论,皆复得显。

至此,随着佛教的复兴,佛教艺术以前所未有的规模和速度,在北魏国土上生成壮大。《释老志》:

是年(452年),诏有司为石像,令如帝身。既成,颜上足下,各有黑石,冥同帝体上下黑子。论者以为纯诚所感。

这是文成复佛法后的第一次佛教艺术建设,意义十分重大,有两点值得注意:

第一点,“诏有司为石像”,而不是其他。以石质材料雕刻佛教艺术造像,是早期印度佛教艺术和犍陀罗佛教艺术的显著特征。成功地翻译了《犍陀罗佛教艺术》一书的王冀青先生在《约翰·休伯特·马歇儿与英属印度美术考古学》一文中指出:“迄今为止,在犍陀罗地区还从未发现过绘画作品,更没有发现过古希腊罗马式的佛教绘画作品。因此,犍陀罗艺术风格只适用于雕塑作品。”(3)其实,在雕塑前还应加上一个定语“石质”,因为马歇儿在论述犍陀罗佛教艺术的特点时,所有被引用的佛教艺术品,几乎全部以各种石质材料雕刻而成。强调这一点是非常重要的,因为佛教艺术进入中国后,不是以石质雕塑为唯一的表现手段的,所以,在了解和研究其艺术流派和表现方式方面存在着重要的认识界限,不了解这一点,就不可能准确地探索各种佛教艺术在表现上的本质特征。这一问题,对云冈石窟尤为重要,因为就目前我们所了解的情况而言,云冈石窟是当时(5世纪)世界上最大规模的佛教艺术工程,它所体现的不仅是印度及中亚佛教石质雕刻艺术的继续和发展,更是佛教艺术适应中国实际,并以中国方式加以塑造的重要里程碑。

;第二点,“令如帝身”,即石像之形,要似皇帝身体特征。对佛教艺术由印度及中亚传至中国后的中国化性质问题,要从两方面来认识,一是外在表现形式的不断中国化问题,二是由佛教思想中国化导致佛教艺术中国化问题。在这里,我们讨论的是后者。众所周知,印度佛教自有释迦艺术崇拜,即以佛陀(或其象征物)为中心塑造形象,出家僧人只拜佛陀,而“不奉世俗礼法,故不拜父母和王者”(4)。东晋时江南庐山僧慧远为维护这一习俗,多次与当时执政的桓玄论辩,并著《沙门不敬王者论》等文章以申其志。然北方僧侣领袖,北魏道人统法果却公开要求僧徒礼拜帝王。《释老志》:

初,皇始(396~398年)中,赵郡有沙门法果,诫行精至,开演法籍。太祖闻其名,诏以礼徵赴京师。后以为道人统,绾摄僧徒。……初,法果每言,太祖明睿好道,即是当今如来,沙门宜应尽礼,遂常致拜。谓人曰:“能鸿道者人主也,我非拜天子,乃是礼佛耳。”

佛教思想的中国化,使佛教艺术随之附和,“令如帝身”即是例证。

以上两点说明,佛教艺术在中国以规模性发展的开端,是以石雕佛像为表现手段的,继承了印度释迦崇拜的传统方式,但这种继承是经过中国化思想的改造而完成的。因此,佛教艺术的中国化,首先是从佛教思想中国化而导致艺术形象中国化开始的。这一表现在北魏时又显得异常突出。《释老志》:

兴光元年(454年)秋,敕有司于五级大寺内,为太祖已下五帝,铸释迦立像五,各长一丈六尺,都用赤金二十五万斤。

五级大寺虽已无存,但根据这种思想所造的石窟,应该是云冈石窟现编号第16、17、18、19、20五个大型洞窟,即所谓“昙曜五窟”。

二、昙曜开窟

《释老志》:

和平初,师贤卒。昙曜代之,更名沙门统。初昙曜以复法之明年,自中山被命赴京,值帝出,见于路,御马前衔曜衣,时以为马识善人。帝后奉以师礼。昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。昙曜奏:平齐户及诸民,有能岁输谷六十斛入僧曹者,即为“僧祗户”,粟为“僧祗粟”,至于俭岁,赈给饥民。又请民犯重罪及官奴以为“佛图户”,以供诸寺扫洒,岁兼营田输粟。高宗并许之。于是僧祗户、粟及寺户,编于州镇矣。昙曜又与天竺沙门常那邪舍等,译出新经十四部。

这是《释老志》记载中与云冈石窟关系最为直接的一段文字。涉及人物、时间、地点和事件四项主要情况说明(见表一):

表一:

|

人 物

|

时 间

|

地 点

|

事????????? 件

|

|

1. 师贤

2. 昙曜

3. 文成帝

4. 常那邪舍等

|

1. 和平初(460年)

2. 复法之明年(453年)

|

1. 自中山(今河北定县)被命赴京(平城)

2. 京城西武州塞(云冈)

|

1. 昙曜被命赴京,皇帝奉以师礼

2. 师贤卒,昙曜任沙门统

3. 昙曜白帝,凿山石壁,开窟五所

4. 昙曜设立“僧祗户”和“佛图户”

5. 昙曜与常那邪舍等,译出新经十四部

|

表一显示,涉及人物、时间、地点、事件,都是以昙曜为中心而展开:

──“师贤卒”而“昙曜代之”。显而易见,以“绾摄僧徒”之职务(道人统),因“师贤卒”而出现空缺,立即由昙曜继任,并“更名沙门统”,突出了昙曜其人。

──昙曜“自中山被命赴京,值帝出,见于路,御马前衔曜衣,时以为马识善人。帝后奉以师礼。”借皇帝加重昙曜的分量。

──也是昙曜,“与常那邪舍等,译出新经十四部。”

──昙曜“于京城武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。”这是核心内容。

──昙曜设立“僧祗户”和“佛图户”,是加强经济,服务于佛教建设的重要措施。

以上分析不难看出,虽然人物、时间、地点、事件都是以昙曜为中心而展开,但落脚至佛教的传播手段上,昙曜“开窟五所”及其“与常那邪舍等译出新经十四部”,是最重大的事业。这两方面的表现在云冈也非常明显。

(一)昙曜五窟

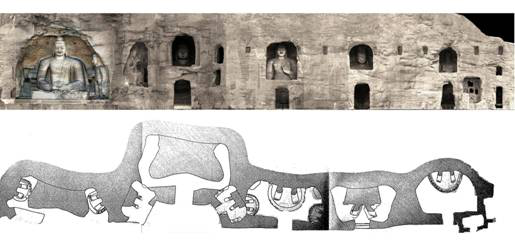

昙曜五窟是云冈石窟目前编号16、17、18、19、20五个洞窟,位于云冈石窟西部,从东到西一字排开,且于同一水平线上,从东(第16窟东壁)到西(第20窟西壁)约120米,规模宏大,气势磅礴(图1)(见表二):

|

|

|

图1 昙曜五窟图像

|

表二:

|

窟? 号

|

16

|

17

|

18

|

19

|

20

|

|

窟内东西宽度

|

12M

|

13.8M

|

16.5M

|

25.5M

|

21M

|

|

窟门口至北壁深度

|

10.7M

|

9.3M

|

10M

|

18M

|

10M

|

|

洞窟地面至窟顶高度

|

15M

|

16.2M

|

16.2M

|

17.5M

|

16M

|

|

主尊造像高度

|

13.5M

|

15.6M

|

15.5M

|

16.8M

|

13.7M

|

|

注:第20窟明窗与窟门崩坍,窟门口至北壁深度以第19窟西耳洞南端外侧为参照点,第19窟窟门口至北壁深度也以此点测出。

|

|

透过表二各项数字显示,我们不仅了解到昙曜五窟各窟的规模巨大,还从各数字间的差别比例关系,看到了昙曜五窟在规模上的统一性及其计划上的完整性。这一点很重要,它告诉我们,尽管个别洞窟和个别造像在式样、风格上有一定差异,但其整体统一安排的意图极其明显。此外,我们还从昙曜五窟的综合表现,获得了以下信息:

──佛教石窟艺术的继承和发展。在云冈石窟开凿之前,已有印度、中亚和我国新疆以及河西地区开凿有规模佛教石窟寺,其中不乏所谓“大像窟”(5)的存在。这里需要特别注意的是,无论了解佛教教义的传播,还是了解佛教艺术的传播发展,充分考虑继承和被继承关系,从而确定研究对象的历史艺术位置,是极其重要的一环。从这一意义上看,云冈昙曜五窟正是继承早期佛教石窟中“大像窟”的手法而雕凿出高大宏伟的大型佛像洞窟。不仅如此,昙曜五窟在继承基础上的发展也是显而易见的,洞窟规划的统一完整,五个洞窟的统一设计以及雕刻艺术特点风格等,无不浸透着中华民族传统艺术思想之精华。

──昙曜五窟各洞主尊造像之高大,不仅是艺术上继承的结果,更是社会政治的需要。上文所引《释老志》记载中,明确了“兴光元年(454年)秋,敕有司于五级大寺内,为太祖已下五帝,铸释迦立像五”的事实,那么,同一时间段(453至460年)内,在云冈开凿五个大像窟的用意就不言而喻了。同时也说明,云冈从昙曜五窟开凿,就体现出强烈的中国化趋势。

──除规模宏大外,昙曜五窟的“三世佛”造像题材,也是被人们所重视的问题。关于三世佛,《释老志》有如下记述:

浮屠正号佛陀,佛陀与浮屠声相近,皆西方言,其来转为二音。华言译之则谓净觉,言灭秽成明,道为圣悟。凡其经旨,大抵言生生之类,皆因行业而起。有过去、当今、未来,历三世,识神常不灭。

魏收所记三世佛,以佛教教义阐明了三世佛的含义,这是“自然”的一面,另一方面,对云冈石窟所体现的三世佛,中国学者还将其与当时的社会背景结合起来,进一步揭示出三世佛题材在云冈出现的必然性(6)。通过昙曜五窟三世佛题材的突出表现,使我们了解到北魏时佛教在发展中经过第一次重大挫折之后,企盼永久的强烈意识。

(二)昙曜译经在云冈的表现

《魏书·释老志》所记昙曜与天竺沙门常那邪舍等,译出新经十四部中,现存《付法藏因缘传》六卷和《杂宝藏经》十卷是与吉迦夜共译的。我们注意到,第9、10双窟雕刻的大量因缘故事画面与这些经书内容相吻合(见表三)。

表三:

|

编号

|

内? 容

|

位 置 形 象

|

经? 书

|

|

1

|

罗睺罗因缘

|

第9窟前室西壁左侧北侧圆拱坐佛龛

|

《杂宝藏经卷十》

|

|

2

|

骷髅仙因缘

|

第9窟前室北壁明窗两侧对坐梵志

|

《付法藏因缘传卷第六》

|

|

3

|

鬼子母失子缘

|

第9窟后室南壁西侧第2层屋形龛

|

《杂宝藏经卷九》

|

|

4

|

八天次第问法缘

|

第9窟后室南壁西侧第3层盝形龛

|

《杂宝藏经卷三》

|

|

5

|

尼乾子投火聚为佛所度缘

|

第9窟后室南壁西侧第4层圆拱坐佛龛及两侧人物

|

《杂宝藏经卷八》

|

|

6

|

兄弟二人俱出家缘

|

第9窟后室南壁东侧第2层华盖立佛像及两侧人物

|

《杂宝藏经卷九》

|

|

7

|

天女供养因缘

|

第9窟后室南壁东侧第3层屋形龛

|

《杂宝藏经卷三》

|

|

8

|

须达长者妇供养佛获报缘

|

第9窟后室西壁上层屋形龛

|

《杂宝藏经卷二》

|

|

9

|

吉利鸟缘

|

第10窟后室南壁东侧第3层屋形龛

|

《杂宝藏经卷九》

|

|

10

|

妇女厌欲出家缘

|

第10窟后室东壁第3层盝形龛

|

《杂宝藏经卷九》

|

第9、10双窟,按其洞窟形制(平面方形,具前后室)、壁面布局(上下重层,左右分段,画面中附榜题等)、窟顶平棊、人物形象题材多样、中国传统建筑形式及其装饰、新的主像组合(第9窟释迦,第10窟弥勒)等方面与早期石窟(昙曜五窟)相比较有非常明显变化的特点,并以金是孝文帝初期宠臣钳耳庆时于‘太和八年(484年)建,十三年(489年)毕’工的石窟”,属云冈中期洞窟。如是这样,建窟时间和昙曜译出经书时间有较长的间隔7。钳耳庆时建窟时,虽然昙曜是否健在不得而知,但其所译经卷特别是《杂宝藏经》对两窟雕刻内容的影响是非常明显的。就此我们看到,昙曜不仅开凿了“昙曜五窟”,成为云冈石窟的开创者,其行为和思想也成为云冈石窟开凿过程重要阶段中的追求内容。

三、献文帝、孝文帝与云冈石窟

佛教传入中国腹地后的深入发展和公元5世纪北魏国家的繁荣造就了云冈石窟。如果说前者是人类社会文化发展过程中的必然环节,那么后者就是这种必然环节中“偶然”出现的、并且是最具促进作用的润滑剂。因为世界上还没有那一个佛教石窟寺能够像云冈石窟这样,不仅具备了规模上的宏伟巨制,而且由于时间上的相对集中成就了艺术上的统一完整。要达到这样的程度,没有社会综合力量的支持保证,是无论如何也完成不了的。云冈石窟正是在北魏政权最强大、社会最繁荣稳定时期、在北魏皇室的鼎力倡导下完成的。因此,云冈石窟的营建,就与北魏皇帝有了直接的关系了。

《魏书·礼记》载,明元帝永兴三年(411)三月,“帝祷于武周(州)、车轮二山……初,清河王绍有宠于太祖,性凶悍,帝每以义责之,弗从。帝惧其变,乃于山上祈福于天地神祗”。虽然明元帝到武周山是以国家安宁为目的而“祈福于天地神祗”,并没有行幸石窟寺(当然也没有石窟寺的开凿),但这条记载说明,云冈石窟所在的武州山至少在明元帝时期开始,就是北魏皇室的“神山”而受到皇帝的衷情。

在《魏书》中,第一次将武州山和石窟寺联系起来的,就是“昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一”的记述,虽然是昙曜开窟,但与皇帝的关系异常密切,因为“昙曜白帝”之前提是“昙曜以复法之明年,自中山被命赴京,值帝出,见于路,御马前衔曜衣,时以为马识善人。帝后奉以师礼”。从此之后,因为有了石窟寺的开凿,武州山就更加成为北魏皇帝经常光顾的地方,也可以说,云冈石窟的开凿过程始终都伴随着皇帝的视察行为而受到皇室的直接关心。

(一)献文帝与云冈石窟

(皇兴元年)秋八月,……丁酉,行幸武州山石窟寺。戊申,皇子宏生……

这里给人们传达了两个很重要的信息:一是按照云冈石窟这样的大型工程的建设周期,公元467年应是开凿的初期,亦即昙曜五窟的开凿或是已经完工(8),或是正在进行之中;二是献文帝在行幸云冈石窟的同时,长子拓跋宏出生。

《魏书·帝纪·显祖纪第六》:

显祖献文帝,讳弘,高宗文成皇帝之长子也,母李贵人。兴光元年(452)秋七月生于阴山之北。太安二年(456)二月,立为皇太子。……

和平六年(465)夏五月甲辰,即皇帝位,……

记述说明,献文帝4岁时被立为皇太子,13岁就继承了皇帝位。一方面年纪尚小,不能够马上适应国家重任,另一方面,文成皇帝突然辞世,在侍中、太原王乙浑图谋专权的危机时刻,文成帝之妻、皇太后冯氏挺身而出处死乙浑,保卫了拓跋氏皇室利益,继而临朝听政。所以,献文帝虽然继承了皇帝位,但并没有马上执政。直到“及高祖生(高祖拓跋宏生于皇兴元年(467)八月),太后躬亲抚养,是后罢令,不听政事”(9),才始亲自执政。十分明白的是,行幸武州山石窟寺和长子拓跋宏的出生,均发生在献文帝即将执政的“前夜”,在同一个“八月”发生的这些事件,绝不是偶然的巧合。其中,不仅说明了皇帝亲政时的社会安定繁荣局面,亦反证了武州山石窟寺在公元5世纪中叶以后北魏皇室政治(信仰)生活中的重要地位。

按照《魏书》的记载,拓跋弘虽然是一个“聪睿机悟,幼而有济民神武之规,仁孝纯至,礼敬师友”而“刚毅有断”的皇帝,但“雅薄时务,常有遗世之心”,“而好黄、老、浮屠之学,每引朝士及沙门共谈玄理”(10)。年轻的献文帝既有能力治理国家,又热衷于宗教玄理,这种情势下,加上其他的政治原因,于在位六年后的公元471年,就将皇帝位传给年仅4岁长子孝文帝拓跋宏,时年19岁。作为太上皇的拓跋弘不仅依然“国之大事咸以闻”而执掌政权,更能够留出余地而专心“黄、老、浮屠之学”。除关心武州山(云冈)石窟寺外,献文帝还建造了另一个石窟。《魏书·释老志》:

高祖践位,显祖移御北苑崇光宫,览习玄籍,建鹿野佛图于苑中之西山,去崇光右十里,岩房禅堂,禅僧居其中焉。

在《魏书·显祖纪》中,亦有献文帝于“(皇兴)四年(470)十有二月甲辰,幸鹿野苑石窟寺”的记载,说明拓跋弘在位时,就开始营建鹿野苑石窟寺了,而践位后又有续建的行为。

大同市文物部门20世纪80年代初进行文物普查时,发现了鹿野苑石窟寺。李治国、刘建军的《北魏平城鹿野苑石窟调查记》(11)之开篇这样说:

鹿野苑石窟是北魏建都平城时期开凿的石窟之一。近五十年间,不少人寻觅其迹,均无所获。1980年7月进行文物普查时,在大同市西北小石子村附近的山沟石崖上发现了一处石窟,命名为小石子石窟。1987年7月17日至21日,我们对该石窟进行了较详细的考察、清理和测绘。从其地理位置和环境、石窟形制、造像特征、雕刻内容等方面分析,并结合历史文献加以考察研究,我们认为,新发现的小石子石窟应是北魏平城鹿野苑石窟。

鹿野苑石窟东西长约30米,由东向西开凿洞窟11个,居于中间的较大洞窟(平面马蹄形,窟顶为穹隆顶,东西宽3.20米,进深2.53米,窟高3.50米)内雕凿坐佛像及其胁侍菩萨,中间洞窟两侧各雕凿五个较小的洞窟,窟内无任何雕饰,是为“禅窟”,即是“禅僧居其中焉”的“岩房禅堂”,与《魏书》记载完全吻合。无论洞窟形制还是造像风格,鹿野苑石窟均与云冈早期洞窟造像有着相近的表现,不仅说明了其在营造时间上与云冈石窟的一致性,在这里也说明了献文帝拓跋弘对云冈和鹿野苑同时关心的事实。至于在造像组合(一佛二菩萨)和窟外雕刻形式(窟门外两侧各雕力士)方面发生的新变化,应是创作者对佛教意义理解的不断深化丰富和艺术发展规律的必然结果。

(二)孝文帝、冯氏与云冈石窟

公元471年,年仅19岁的献文皇帝让位于长子拓跋宏,移居崇光宫。但他并没有高枕于宫中,一方面“好黄、老、浮屠之学,每引朝士及沙门共谈玄理”,另一方面作为太上皇,他依然率军出征,替子经营,军国大事仍要过问,甚至在其“暴崩”的前一年(475),还“大阅于(平城)北郊”。在政治上直接威胁太后冯氏。于是冯太后在延兴六年(476)六月甲子,“诏中外戒严”(12),八天后,献文死。显然,献文之死与冯太后有直接关系。宫廷政治斗争是历史上的常见现象,不足为奇。权力争斗虽然残酷,但往往不构成胜利者信仰上的改变。就云冈石窟的营建而言,不仅没有因为献文帝成为宫廷斗争的失败者而停止,并且继续着它稳步深入的进程,没有表现出丝毫的犹豫和停顿。事实上,目前我们看到的云冈石窟中的主要洞窟,多是开凿于孝文帝、冯氏时期。

“延兴五年(475)五月幸武州山石窟寺”,这是《魏书》中孝文帝第一次到云冈石窟的明确记载。作为皇帝行幸国家工程,是为重大事件而载入史册,但此时其父献文太上皇帝尚掌握朝政,所以真正影响石窟营建的皇室力量应是献文帝拓跋弘。因此,孝文帝这次“幸武州山石窟寺”,礼仪性意义多于其本人实际参与的意义,也谈不上冯太后参与(云冈石窟建设)的可能。太和元年(477),孝文帝第二次来到武州山。《魏书·高祖纪》这样记述:“车驾祈雨于武州山,俄而澍雨大洽”。非常明白,孝文帝这次到武州山并非行幸石窟寺,而是来祈雨的。但虽然是祈雨,却没有到其他地方,偏偏来到建有石窟寺的武州山。联系明元帝曾到武州山祈祷的实际,进一步明确了武州山在北魏时一直为“神山”的事实。而将石窟寺建在这里的决策,与其“神山”的地位亦有直接关系。

在《魏书》的记载中,孝文帝又分别于太和四年(480)、太和六年(482)和太和七年(483)三次来到武州山,并且均为行幸石窟寺。此三次行幸云冈石窟的背景是,献文帝于公元476年“暴崩”后,冯氏一面宣布大赦,一面翦除异己,并论功行赏,任用有功人员辅佐朝政,这些人称其为太皇太后,复而临朝称制。虽然到公元480年以后孝文帝无论在年龄上还是在能力上已经具备了亲政的条件,但冯氏并没有将政权完全交给孝文帝,而是在冯氏的教导下,孝文帝逐渐参政听政。这就形成了孝文帝、冯氏格局下的政权形式。自然,这一形式贯穿了包括云冈石窟营建在内的一切统治领域。因此,孝文帝于太和年间行幸云冈石窟也可以理解为是孝文帝、冯氏的共同行为。

我们看到,从公元480到483的较短时间内,孝文帝三次行幸武州山石窟寺,说明云冈石窟的营造正处于高潮期。这一点从现存第11窟的《太和七年碑》中可见一斑。此碑题为《邑义信士女等五十四人造石庙形像九十五区及诸菩萨记》,碑文在说明时间(太和七年)和造像者(邑义信士女等五十四人)后,明确了造像目的,一是“为国兴福”并福至“皇帝陛下太皇太后皇子”,二是愿“七世父母内外亲族神栖高境”而“长辞八难永与苦别”。此外,碑文告诉人们,这是一个具有组织性的集体造像活动。多年以来,这条铭记最重要的文献作用是,证明了北魏太和年间参与云冈石窟造像这一活动者,除皇室、官吏、上层僧尼外,亦有在俗的邑善信士等。结合云冈中期石窟造像之内容和形式表现,“进一步说明云冈这时已成了北魏京城附近佛教徒的重要宗教活动的场所”(13)。

因此,云冈石窟太和年间的开窟造像,不仅是由官方逐渐走向民间的过渡时期,同时由于社会组织和个人的广泛参与,也是云冈石窟营建最繁荣的时期。这样,孝文帝在短时间内数次“行幸武州山石窟寺”就不足为奇了。

云冈双窟是与孝文帝、冯氏统治相呼应的洞窟形式。所谓双窟,通常是指同一形制、同样规模、内容相连并紧靠在一起的两个洞窟在云冈,第1、2窟,第3窟,第5、6窟,第7、8窟,第9、10窟等洞窟均属于双窟。云冈的这些双窟形式设计严谨,雕刻精美,是石窟群中最富艺术魅力的部分。显示了北魏太和年间社会政治健康,经济强盛,文化繁荣的实际。虽然双窟与双窟间具有不同的规模、形制、内容、布局,但开凿双窟的政治象征意义是一致的。

双窟的大量出现,“应是当时北魏既有皇帝在位,又有太后临朝的反映。因为此时云冈窟室主要还是皇室工程。自太和之初,冯氏长期擅政之后,北魏亲贵多并称冯氏与孝文为二圣”(14)。关于“二圣”,宿白先生举出定县所出太和五年(481年)石函铭并《魏书·高闾传》、《魏书·杨播传附弟椿传》、《魏书·程骏传》、《魏书·李彪传》等记载的实例。关于“二皇”,有《辩正论》和太和十二年(488年)《大代宕昌公晖福寺碑》记宕昌公王庆时造二区三级佛图事:

我皇文明自天,超界高悟,……太皇太后圣虑渊详,道心幽悟,……于本乡南北旧宅,上为二圣造三级佛图各一区。

王庆时即是《魏书·阉官传》所列的王遇,亦即《水经注》和《金碑》所录的钳耳庆时。宿白先生认为,《金碑》所记钳耳庆时“为国祈福之所建”的窟室,据晖福寺“为二圣造三级佛图各一区”之例,推测亦是双窟,即今云冈第9、10窟。“由此可知,开凿双窟成组的窟室,是当时特定的政治形势的产物”,是孝文帝、冯氏政权结构在石窟寺开凿中的直接体现。

(1)《魏书?释老志》:“和平初,师贤卒。昙曜代之,更名沙门统。初昙曜以复法之明年,自中山被命赴京,值帝出,见于路,御马前衔曜衣,时以为马识善人。帝后奉以师礼。昙曜白帝,于京城西武州塞,凿山石壁,开窟五所,镌建佛像各一。高者七十尺,次六十尺,雕饰奇伟,冠于一世。”又据《金碑》所记,云冈铭记纪年最晚的是孝明帝正光五年(524年)。20世纪40年代间,日本学者在调查纪录云冈石窟洞窟内容时,曾纪录了第4窟南壁遗留的北魏正光年间(520至524年)的造像铭记。

(2)见《魏书?释老志》

(3)王冀青《约翰?休伯特?马歇儿与英属印度美术考古学》一文,载于其翻译的《犍陀罗佛教艺术》(甘肃教育出版社1989年出版)一书中。《犍陀罗佛教艺术》原著:约翰?休伯特?马歇儿。马歇儿在担任印度考古局局长期间,亲自主持了印度河流域三大遗址(即哈拉帕遗址、摩享佐达罗遗址、怛叉始罗遗址)的发掘工作。在此基础上,他于1928年9月6日辞去印度考古局局长一职,专门研究三大遗址的发掘情况和文物艺术品,直到去世前。他撰写了大量的美术史考古方面的著作,其中《犍陀罗佛教艺术》一书1960年面世。

(4)见《佛教石窟考古概要》 国家文物局教育处编 文物出版社1993年11月出版

(5)参阅《佛教石窟考古概要》第20页

(6)参阅《佛教石窟考古概要》第123页

(8)日本学者长广敏雄认为,献文帝这次行幸武州山石窟寺应是昙曜五窟落成并受到供养之时。同时推测《魏书?帝纪》所记魏帝行幸武州山石窟寺和武州山的年月,与石窟寺中部分洞窟中本尊落成有关

(9)见《魏书?皇后列传》

(10)见《资治通鉴》卷133,宋明帝泰始七年

(11)见《中国石窟?云冈石窟?一》文物出版社 株式会社平凡社1991年出版

(12)见《魏书?高祖纪》

(14)《平城实力的集聚和“云冈模式”的形成与发展》见宿白《中国石窟寺研究》第136页 文物出版社1996年出版

|