|

壁画主要是指装饰建筑墙壁表面的画,就是用绘制、雕塑及其他造型手法或工艺手段,在天然或人工墙壁上制作的画,分为室内壁画和室外壁画。壁画作为建筑物的附饰部分,通过建筑与绘画的相互适应,达到建筑的实用性与绘画的感染力的和谐统一。壁画既具有意识形态方面的功能,又具有建筑的装饰与美化功能,是构成环境艺术的一个重要方面。

在秦咸阳城的考古工作中,发现了比较完整的秦代壁画,在我国尚属首次。就其时代而言,它是战国中期秦孝公迁都咸阳、营建咸阳宫室时制作,又在以后维修工程中加以复制或新作的。这批壁画,虽遭秦末战乱而受到毁灭性的破坏,但仍不失其为我国古代都城考古中的重大发现。壁画涉及到秦文化的许多方面,对于它的深入探讨必将推进对秦代历史以及当时绘画艺术成就的认识。

一 秦壁画的发现过程、位置与内容

秦代咸阳宫廷壁画主要发现于第三号宫殿建筑遗址之中,分前后两次出土。第一次是在1979年的考古发掘过程中,在宫殿西侧的一条南北走向的廊道墙面上,发现了保存相对完好的壁画长廊。第二次是在1980-1982年,在倒塌的建筑堆积层中发现壁画碎片180余块,经过考古人员的细致查找拼对,制成可以作为标本的共有162块。

第三号宫殿遗址出土的壁画主要有两大类,一是发现于宫殿西侧长廊东西壁的墙面上,成组分间分布,组成一个较为完整的长卷轴式画廊。二是出土于回廊的堆积层中,或在台榭建筑底层屋宇的外墙下部,这是最多的;个别壁画残片发现于房屋的门道内;未在房屋内发现壁画的遗存。从其散落于地面的位置大致可以判断原来的位置所在,即知秦都咸阳的壁画基本属于室外壁画的性质,绝大多数绘制于回廊的墙上。宫室内部因为光线等原因,可能很少有壁画。

选择在回廊上制作壁画还是较为科学的。回廊在秦咸阳宫这样的高台基多宫室的大型建筑中还是很多的,在各宫室之间起着通道的连接作用,已经发掘的一、二、三号遗址中均有发现,而且互相连通。廊的位置与结构使他的墙面具有开放性,不仅有充足的光线而且便于流动观看,成为最理想的“画廊”选址。廊上画壁,也提高了廊在宫室建筑群中的地位。

出土的壁画按其画面的主题内容,大体可区分为人物车骑、车马出行、动物、植物、台榭建筑、神灵怪异、图案装饰和其他杂画八类。有些画面内容丰富,既有人物也有车马、道路与树木,分类比较复杂。

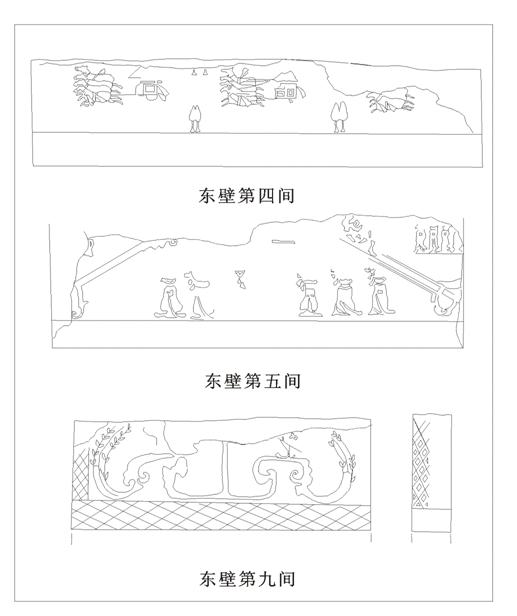

在第三号宫殿建筑遗址西侧回廊的东西两壁出土了成组的长卷轴式壁画,相对比较完整,也最有意义。画廊按两壁排列对称的立柱计算,共有九间,南北全长32.4米,东西宽5米。两壁上部均已被破坏,原高度不明,现存高度由南向北0.20-1.08米,出土壁画均在残存的墙面之中。

东壁上的壁画保存比较完整,从南向北分间叙述其主要内容。第一与第二间墙体全毁,壁画无存。第三间仅在墙底保留着少许几何图案边饰。

第四间壁画保存较好,为车马图,画面前后排列三组(套),各组以四马一车编制,由南向北一组高于一组。在北组与中组之间,两侧各绘有树木立于道路的两边,其中一组成双对称。路右两树为一组,树冠已无遗存,仅留树干。路左也是两树一组,共两组,尚保存完好,型似塔松,枝绿干褐,树冠蓝绿色。

图1.秦都咸阳三号宫殿出土的廊墙壁画

第五间壁画上端与北侧已被破坏,画面现存人物11人,以及左右两根由下向上似作交叉的杆状物体。人物分上下(即前后)两列,均作南北向呈一字型排列。前列现存人物图像5人,站立于南北两侧,南4人北1人。后排为6人,分南北2组朝北呈一字型排列,每组3人,各组人间距相等。从人物排列队型与衣服来看,第五间壁画内容为仪仗队的队列。见图1. 秦都咸阳三号宫殿出土的廊墙壁画。

第六与第七两间均绘有车马图,前者分南北两组,均向南奔驰,后者一组,四马一车,也向南奔驰。第八间的壁画已经剥落殆尽。

第九间的图案中心似“山”字形,两边均对称发展出一云纹图案,其外又各发展出一枝麦穗图案,涂以黑色,被称为麦穗图。见图1.秦都咸阳三号宫殿出土的廊墙壁画。

回廊西壁也隔成对称的九间,墙上原来应该绘有图画,可惜墙体毁坏严重,现存壁画较少。从遗存可知,西壁绘有车马图、台榭建筑图、人物图、麦穗图、植物及几何纹图案等。

咸阳秦宫出土的这批壁画,就其时代而言,它是战国时代秦营建咸阳宫的时候开始制作的,又在以后维修工程中加以复制或新作的(1)。这批壁画,虽遭秦末战乱及以后两千多年的风吹日晒,受到了毁灭性的破坏,但仍不失为我国古代都城考古中的重大发现。壁画的出土,不仅再现了我国古代宫殿建筑与绘画的艺术成就,而且其许多形象直观的图案描绘,也为我们了解秦代社会生活的诸多方面提供了极有价值的实物资料。

二 壁画的历史考古价值

咸阳秦宫出土的壁画中,还出现有极个别带有宗教色彩的奇禽异兽,这是商周以来精神文化领域蒙昧的产物。由于历史条件的限制,秦人不可能完全脱离那种宗教神秘感。但是,我们应该看到,秦壁画主要还是表现诸如车马出行、礼仪宴乐、骑马射猎等反映社会现实生活的生动图景,强调写实的美术思想占据了显著的地位。壁画的这些内容为我们研究秦代历史提供了重要的直观资料。

1.车马道路图

秦咸阳城三号遗址西侧画廊出土的壁画中共有车马七套,每套四马一车。这与《诗经·小雅·车功》记载的“四马”“四牡”“四黄”等每辆车的驾四制度相同。

七套马的颜色计三种:枣红、黄和黑,每套四匹马的颜色是一样的。七套马中,枣红色三套,黄和黑色各两套。廊东壁南、北两组车马的第一套,均以枣红马为先导,南组其后两套先后分别为枣红马和黑马;北组其后两套均为黄马。廊西壁仅见一套车马,马为黑色,这套马从其所在画面位置分析,应为三套车马一组中的最后一套,该组第一、二套车马已毁,马色无从谈论。从上可以看出,保存较好的东壁两组车马,起先导作用的第一套均为枣红马,而黄和黑马在各组车马中均在第二、三套车马的位置。从壁画车马图内容及马之颜色来看,壁画上的马似为《周礼》记载的“齐马”。“齐马”用于仪仗、祭典。

壁画可看出的车共五辆,基本结构相同。车均单辕,每组车马的第一辆车的辕又均较直,而每组车马的第二辆车的辕或较弯曲或斜直。车箱有大小二窗(2),小窗在前,大窗在后。车伞,黑褐色,顶部前平缓,后高突,上有一桥形耳。

廊东壁第四间车马图可以清楚地看到,车马、道路和树木安排在同一画面上,车马在道路上奔驰,道路两旁植以树木。这可能就是秦国道的真实写照。见图 6-9. 秦都咸阳三号宫殿出土的廊墙壁画。

历史文献记载,秦始皇兼并六国后修治驰道,通往天下,也就是把秦人原国道制度推广到全国。据《汉书·贾山传》,驰道“广五十步,三丈而树……树以青松。”秦壁画显示在组合上是青松两株一组,路左右青松对称安排,这可能不只是为了追求画面的艺术效果,而是反映秦王朝当时道路的真实。至于树间的距离,在壁画上恰为一套车马之隔,根据秦始皇陵兵马俑坑出土的车马与实际车马大小相似大小计算,一套车马长约6米多(3)。壁画道路上的松树树冠为黑褐色,树干呈褐色,树冠内还描绘有树枝,从树冠外形看酷似现在的塔松,也有学者判断可能是白皮松。

2.仪仗图、倡优图、走马骑射图与车马出行图

仪仗图分布在廊第四间东壁,可以看出人的形象个体的共11人。整个画面可分上下两列,每列又可分南北两组。

11人均身著长袍,前裾覆足,后裾曳地。上列左边一人和右边四人,袍较窄瘦,形如汉俑的喇叭口状。下列六人,可看出袍服者显得身衣更为宽大,襟长曳地如狐尾。《秦会要订补》卷九载:“袍者,有虞氏即有之,故国语曰袍以朝见也。”因此,著名考古学家刘庆柱先生认为这幅壁画上的人物应为仪仗队(4)。

11人袍色有别,为褐、绿、红、白和黑色。上列此组仅存一人,着绿袍。南组四人,二人着绿袍,一人着褐袍,一人着白袍。下列六人,可看出袍色者四人,分别为深褐、褐、红和黑袍。《中华古今注》载:“ 秦始皇制,三品以上,绿袍深衣,庶人白袍,皆以绢为之。”

在仪仗图中,从下列六人的头部可以看出的轮廓,系禽兽之头状。这种人身兽首来充当仪仗,大概即历史文献所记之武士和虎士的形象。

仪仗图中所表现的人物形象、服饰及其颜色,都与历史文献的记载一致,充分说明了壁画的存史价值。

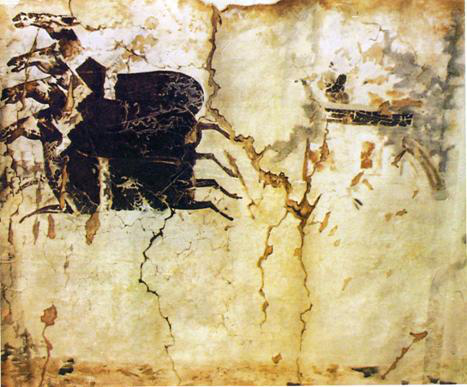

图2. 秦都咸阳三号宫殿遗址出土壁画:倡优图

倡优图画像绘于白色壁面上,人物绘制于一个黑色宽带的三角形右侧。倡优头戴风帽,身穿白色缁衣,长袍曳地,白带束腰垂地。脸向前方,跪地回身,双手平举,击打乐器说唱。《西京杂记》记述秦人固有之乐:“击瓮叩击,弹筝搏髀,而歌呼呜鸣。”“秦王无道,奢淫不制,徵天下美女,以充后宫。乃纵酒离宫,作戏倡优,宫女侍者千余人”(5)。《西京杂记》又载咸阳宫:“有琴长六尺,安十三弦,二十六徽,皆用七宝饰之,铭曰:‘璠玙之乐。’玉管长二尺三寸,六孔,吹之则见车马山林,隐辚相次,吹息亦不复见。铭曰:‘昭华之琯’。”(6)参见图2.秦都咸阳三号宫殿遗址出土壁画:倡优图。

秦王朝时期有一个著名的优伶叫优旃,他虽身为侏儒,却聪明伶俐,诙谐风趣,常在宫中侍从皇帝以调笑取乐,有时也能用自己的智慧办成大事。据《史记·滑稽列传》,秦始皇欲扩建苑囿,东到函谷关,西到雍地陈仓,大臣们心中虽有意见,却也不敢公开反对。优旃笑嘻嘻地说:“善,多纵兽于其中,寇从东方来,令糜鹿触之足矣。”始皇闻听此言大笑,还真的收回成命。二世时欲漆其宫城,优旃曰:“善。主上虽无言,臣固将请之。漆城虽无百姓愁费,然佳哉!漆城荡荡,寇来不能上。”二世听此一说,便会心一笑,放弃了漆城的念头。

走马骑射图出土于三号建筑遗址2号宫室门道的堆积层中,画面已残缺,但其轮廓线基本清楚。图像绘于土黄色壁面上,画像置于一个约38厘米的黑色三角宽带纹之中。画面人体的下肢和马腹色彩已脱落,武士身着戎装,头戴黑色护耳盔帽,乘骑一匹棕红色健马。侧身,左臂前伸,手中持弓;右臂向后弯曲,做挽弓下射状。肩背带有三角形黑色佩饰,两旁饰黑色卷云纹;盔帽黑色平涂,弓箭与人体皆用褚红色线勾勒。马作缓行状,头高昂,两耳耸立;马嘴微张,臀部有鞧,作黑色;腹下垂两条柳叶形黑带,疑为鞍鞯上的装饰物;其前端有一黑色方形物件,疑为马镫。

与此同时、同地出土的还有身躯全损的七幅马头,估计同属此类。

古代战争和交通都用车,马驾车,不单骑。《曲礼》曰:“前有车骑,则载飞鸿”,疏云:“古人有骑马,经书无言骑者,今言骑,当是周末时礼。”《左传》昭公二十五年,“左师展将以公等乘马而归”,疏曰:“古者服牛乘马,马以驾车,不单骑也。至六国时始有单骑。”《史记·张仪列传》:“虎贲之士百余万,车千乘,骑万匹。”《日知录》论骑射之始云:“春秋之世,戎翟杂居中夏者,大抵皆在山谷之间,兵车之所不能至。齐桓、晋文仅攘而却之,不能深入其地者,用车故也。中行穆子之败翟于大卤,得之毁车崇卒;而知伯欲伐仇犹,遗之大镜,以开其道,其不利于车可知,势不得不变而为骑。骑射,所以便山谷也。胡服,所以便骑射也。”

1995年陕西咸阳市塔儿坡28057号秦墓出土两件骑马俑,马身瘦长而低矮,头短而肥大,耳较长,两马均作站立状。俑为圆平脸,长高鼻。俑与马之间是利用一小孔连接;5号马长18.4厘米、高17厘米,骑马俑通高22.6厘米;6号马长18厘米、高17厘米,骑马俑通高22.3厘米。马背均无坐垫,马为手制磨光,俑为捏制、穿短裤,无铠甲。时代属战国晚期偏早。这是我国目前发现最早的骑马俑,它与这里出土的骑射图的年代大体相当。秦始皇陵兵马俑2号坑有骑兵队伍,也反映了这一现实。参见图3. 秦始皇陵兵马俑坑出土的骑兵俑。

图3. 秦始皇陵兵马俑坑出土的骑兵俑

图4. 秦都咸阳三号宫殿遗址出土壁画:驷马一车

这是一幅反映秦人固有的射猎图画,如果将它与同地同时出土图中的野猪和猎犬拼凑在一起,则将是一幅完整的骑马射猎活动图像。

车马出行图在三号宫殿建筑遗址西侧回廊的东西两壁出土的长卷轴式壁画,长达三十余米,两层分间绘图,虽经两千年的历史演变已经遭到严重破坏,但我们仍然能把残存内容联系起来,恢复出一幅气势磅礴、震撼人心的艺术巨制。七套四马一车,在宽阔的道路上奔驰,每套车上的马色完全相同,分枣红、黄与黑三种;十几名着各色长袍、戴武冠的文臣武将分列左右,很可能是一组仪仗队伍;配以宫室建筑、对称树木、麦穗图案及各种几何纹饰,表现的是高规格的秦王出行的阵式,给人以极强的感染力。参见图4. 秦都咸阳三号宫殿遗址出土壁画:驷马一车。

在三号遗址宫室1号门道前的倒塌堆积层中,还发现了一幅车马出行的壁画。图像基本保存完整,绘于白色壁面之上;一条黑色宽边一端有卷云纹的菱形方格,作其外框。主图为二马并列系靷绳驾舆奔驰,马作赭黑色,马头高昂,马臀浑圆,前肢跨步,后肢伏曲作飞奔状。车舆为长方形,舆上站立一缁衣大袖人物。人头画面已剥落,躯体前倾,右手执鞭后甩,作赶马状。舆下系两条黑色什物,随风飘忽。这幅壁画给我们留下了秦咸阳城官吏皇室乘车舆出行的真实形象。参见图5. 秦都咸阳三号宫殿遗址出土壁画:二马一车。

图5. 秦都咸阳三号宫殿遗址出土壁画:二马一车

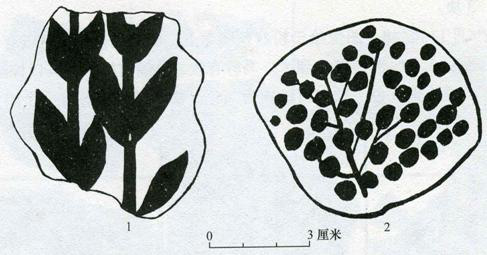

3.麦穗图及其它植物图

画廊第八间东壁和第六间西壁各有一幅麦穗图。前者保存较好,后者剥落殆尽。由于画得逼真,从形象上就很容易判断壁画上的作物穗是麦穗。秦代农作物品种不少, 如麦、禾、黍、稻等, 但除麦穗外, 都与壁画所绘作物穗相去较远。

麦穗图反映出小麦在当时粮食作物中的重要地位。秦汉时代,主要粮食作物为麦禾。这在当时历史文献记载中不乏其例,如《吕氏春秋·任地篇》载:“ 今兹美禾, 来兹美麦。” 又如《汉书? 食货志》载董仲舒语:“ 春秋它谷不书, 至于麦、禾不成则书之,以此见圣人于五谷最重麦与禾也。” 麦穗图在秦壁画上出现,正说明封建统治阶级对农业的重视, 而在农业中麦子已成为主要粮食作物。

壁画中除了麦穗这种农作物以外, 还发现了少数绘有竹、梅的壁画残块。这些图像对于研究当时咸阳的植物与气候很有帮助。图6.秦都咸阳三号宫殿遗址出土壁画:竹、梅。

竹,两株并立,杆圆形,叶片质地薄,呈披针形,颜色似现在的紫竹,亦称黑竹。当时陕西关中及渭水流域种竹甚多,《史记?货殖列传》载:“渭水千亩竹……其人皆与千户侯等”。《史记?河渠书》载秦岭西端,有“褒斜材竹箭之饶”。《汉书?地理志》载:“秦地有鄠杜竹林,南山檀拓,号陆海。”秦不仅将竹用于建筑和制作竹器,在秦咸阳一号宫殿遗址中用竹做夹墙的实物就不少;而且还大量制作文书使用的“竹简”。1975年湖北云梦睡虎地秦墓出土的110枚竹简即是一例。在宫廷壁画里出现竹子,除了说明当时咸阳周边竹子众多外,还可能证明这种植物当时可能已栽种于帝王庭院之中。栽竹原因, 大概由于“ 凤皇栖帝梧桐, 食帝竹实” 之故。

图6. 秦都咸阳三号宫殿遗址出土壁画:竹、梅

壁画中还有一幅梅的图像。其梅似一种落叶小乔木或灌木状,叶阔卵形,似现在的榆叶梅,枝叶为黑色。梅对土壤适应性强,但它性喜温暖湿润,现在多分布在长江以南各地。《诗经·国风·秦风》记载:“终南何有,有条有梅”。这说明关中地区周秦时代有梅树,因此当时关中的气候比现在要温暖湿润。

梅是园林绿化主要观赏树种之一,故国秦汉宫中植梅,文献也有明确记载。《西京杂记》载:“上林苑有朱梅、同心梅、紫叶梅、燕支梅、丽枝梅、紫花梅、侯梅。”

秦咸阳第三号宫殿遗址壁画题材,主要是具体社会生活中的车马道路、仪仗人物、走马出行、麦穗植物等。已经由脱离尘世的神灵鬼怪中解放出来,走向了充满生机的现实主义世界,值得我们充分肯定。

三 壁画的艺术成就与特点

秦宫壁画是目前所见时代最早的也是唯一的壁画实物,非常珍贵。现存的秦代壁画属于宫廷壁画,它们多为宫廷画师、名家巨匠所绘,所以艺术水平很高。从其制作过程、画法色彩、构图形象、线条勾画与图案设计等方面可以看出其达到了一定的艺术高度。

首先,从壁画制作的过程来看,当时的壁画制作已经成为一门成熟的艺术。

留存下来的壁画残片可以说明壁画制作的过程比较讲究。绘画前先将墙壁切削成上下垂直的平面,再在墙面上用三层泥做成绘画的墙面。先以5厘米左右厚度的粗草泥打底,再用0.8-1厘米的谷糠细泥涂抹,最后在细泥上以0.3-0.5厘米厚的白灰浆粉刷抹光,这才制成了可以染色或绘画的墙面。然后由画师在白底墙上涂色或绘画,才算完成壁画的制作。

这种墙面经过粗草泥、谷糠泥和白灰浆三层处理,制作起来比较复杂。但对于壁画绘制却有好处:首先是墙面平整,便于作画;其次是墙面涂成简洁的白色,是最能衬托壁画颜色效果的底色;还有就是多层不同结构的泥底,不仅使壁画墙面结实,不易脱落,而且可以防潮。

其次,从画法与色彩方面考察,可以看出绘画技术的多样,颜料选择的丰富,给秦宫壁画带来了较高的艺术美感。

壁画主要使用了两种画法,一种是现在画面上打好底稿,再仔细描绘并涂上颜色。比如在倡优图中,我们发现存在着一个侧身蹬地、挽弓射箭的人物形象,用祩红色线条勾勒而成,没有涂色。从其大小与整个现存画面的比例失调来看,考古人员推测其 “似为弃而不用的线描画稿。”

第二种画法就是直接彩绘上墙,不用事先勾画轮廓,被认为是中国传统绘画没骨法的最早范例。这是秦宫壁画多数作品的技法,反映了其绘画方面具有一定的先进性。

在出土植物类的壁画中,有以柳树为题材者。柳在树木中是较难用绘画表现的题材,《绘画微言》云:“画工不画柳,画柳便妆丑。非柳难画也,多因欠工夫耳”。柳之所以难画,大抵是由于它的树干向上,而柳条向下垂,长而且密,在运笔上容易产生矛盾。然而,秦宫壁画的画工成功地以现实手法,绘出了柳枝的自然柔美。参见图7.秦都咸阳三号宫殿遗址出土壁画:柳枝。

图7.秦都咸阳三号宫殿遗址出土壁画:柳枝

壁画使用的颜料有朱砂、石绿、石青、石黄、赭石等,均为矿物质颜料,能够保存很长时间。也使用了一些动物颜料,如蜃灰即蛤粉等。壁画图案以红、绿、青、黄、黑等颜色平涂与点染绘成,变化丰富,风格雄健。经过了两千多年,现在出土时仍然色彩鲜艳,没有多大变化。

秦壁画的着色方法为平涂和点染两种。平涂手法主要运用于壁画的人物车马与台榭楼阁等主题内容之中,树木和部分背景画面则采用直接用色的点染法,也不用勾勒外线轮廓。以后的中国画尤其是山水画中的树木,都继承了这种画法。有些形象的色彩还呈现复色和单色深浅的变化,使形象立体感增加。秦壁画着色上的丰富变化,说明了中国绘画的发展。

第三,从构图和形象刻画上看,秦宫壁画达到了较高的水平。构图自由灵活,形象生动传神,每一幅都不失为绘画中的精品。

秦宫壁画大多采用俯视的散点透视,构图自由合理。由具体主题分组占据几个坎墙,构成既有联系又单独成立的画面。整个画廊具有连续性,好像连环画那样,情节由低到高,内容由少到多,上下饰以花边,显得整齐美观。这种构图形式打破了以往多层平列呆板的构图,能够突出主题。不仅如此,秦宫壁画在构图上还表现出一定的透视关系。车马图中以简单的空白和树木表示林荫大道,车马以阶梯形的构图,既增加了奔驰的速度感,又加强了画面的动态效果。在仪仗图中,前景人物和远景人物也有近大远小之分。这都说明秦壁画构图上的丰富与灵活,较以前已经有了很大进步。

在形象刻画上,虽然几匹马的奔驰形态还遗留着以前那种前后腿张开并列奔驰的效果,但我们可以清楚地看到,几匹马的头部描绘富于变化,有的扬起,有的平伸。人物造型浑厚生动,有的站立,有的左视右盼,相互照应。那幅武士力挽强弓、纵马驰射的走马骑射图,形象生动,传神动感。

第四,秦宫壁画线描的运用特别成功,线条匀称健劲,圆润流畅,不同的形象采用不同形式与颜色的线条来勾勒。

线描是中国绘画的特长,在秦宫壁画中有充分的发挥。大多数形象采用线描勾勒,不同的是有些采用不同颜色来勾线,如仪仗人物衣饰和车马的飘带,以中锋画出富于弹性的长线条,使衣袍和飘带显得古朴厚重,又潇洒流畅。马则以刚健的线描表现其浑圆有力的形体和具有弹性的肌肉,车和建筑则使用刚劲均匀的线条表现形体的坚固。在特别注意线描表现外形结构的同时,秦壁画还关注到形体内部细小的结构,对它们采取不同形式。这就不仅丰富了线描的造型力量,而且使形象富于立体感,反映了秦代画师对客观形象的现实认识能力和绘画技艺的进步。

第五,壁画用线条绘制出的装饰图案,变幻多端,富有特色。

图案在秦宫壁画中主要用作墙壁的边饰,条带状围合成壁画的外框。线条丰富多变,以粗细穿插、宽窄疏密来构成各种几何纹样或卷云图形。从堆积层中发现的壁画残片中菱形几何图案最多,共有72块,其他为奇异动物头像、圆璧形、花形图案装饰,各一二块。图案也涂色,有单色的,还有许多彩绘的,用多种颜色配合成,达到富丽而又欢快的艺术效果。

总起来看,秦宫壁画在题材上完成了一个变革,由宗教神灵走向人间生活,体现出写实主义的内容。与此同时,其技法上也由呆板单调发展为复杂多变,形成一种崭新的艺术风格。

(1)李光军《略谈秦都咸阳第三号宫殿建筑遗址壁画年代》,《秦汉研究》,陕西人民出版社1992年。

(2)《秦都咸阳第三号宫殿建筑遗址简报》所称廊第四间东壁车马图的车之车箱有一窗, 应为二窗。

(3)马身长2米, 车箱长1.2米, 马前车后各余1.5米, 与秦之三丈折今6.6米相近。

(4)刘庆柱《秦都咸阳第三号宫殿建筑遗址壁画考释》,《人文杂志》1980年6期。

(5)《绎史》卷一四九引《琴苑要录》。

(6)《西京杂记》卷三《咸阳宫异物》。

|