|

《管子·乘马篇》曰:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省”。短短的几句话,精辟的概括了古代城市建设的核心理念,从史前时代的原始聚落发展到中古时代的功能完备的大都市,都邑选址无不遵循着这一规律。中国古代城市多傍水而建,或依江河,或临湖海,隋唐时期的洛阳城也不例外。随着古代都邑的不断发展成熟,人们越来越注意到对水系的选择和利用。从对自然水系的利用发展到对自然水系和人工水系的综合利用,从对水系的简单的利用发展到利用水系进行排污、航运并美化人们的生活环境,水在古代城市建设中一直扮演着非常重要的角色。本文仅对隋唐东都洛阳城的水系问题作一初步的讨论。

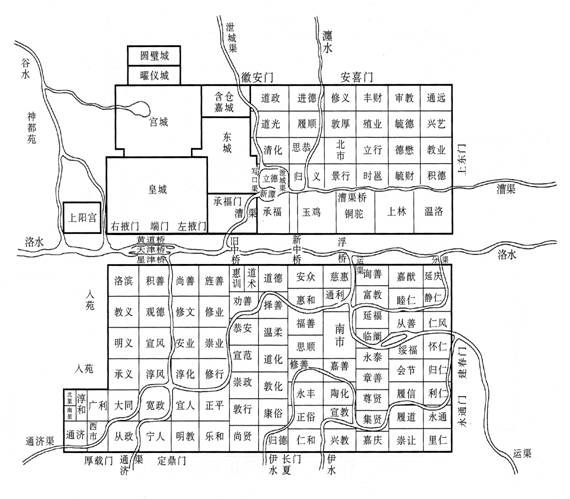

一、隋唐东都洛阳城的基本布局与规模

隋唐东都洛阳城,始建于隋炀帝大业元年(公元605年),历称东都、东京、神都,与长安并重,经隋、唐、后梁、后唐、后晋、北宋诸朝,历时500余年,毁于战乱。城的平面近方形,面积47平方公里,外城周长28公里,城墙全部以夯土筑成,四面共辟有8座城门。城址主要有郭城、宫城、皇城、东城、含嘉仓城、西苑和上阳宫等部分组成。城内有一里见方的里坊一百零三个,呈棋盘式格局分布。内有三市,分别为:洛北里坊区的北市(隋通远市)、洛南里坊区的南市(隋丰都市)和西市(隋大同市),还有建国门大街、长夏门大街、建阳门大街等数十条大街小巷纵横于各里坊之间。

宫城位于郭城的西北角,是整个城市的高地,为皇宫所在。宫城外还有皇城,皇城居宫城正南,北与宫城相接,是皇室府第及百官衙署。宫城之北又有曜仪城、圆璧城以居妃嫔。东城位于宫城和皇城之东,由于皇城面积狭小,无法设置更多的政府衙署,因而尚书省、少府监、大理寺等机构均建在东城。东城之北是含嘉仓城,含嘉仓城是当时中央政府设置的大型粮仓。此外,在城址的西部还有西苑和上阳宫,是专供皇帝游览的园林区。

隋唐东都洛阳城的选址、规划、布局、建筑堪称我国古代城市的巅峰之作,其布局为当时古日本、古朝鲜等国的都城所仿照,影响深远。它见证了中国封建社会最为辉煌的一段历史,包含了极为丰富的文化内涵,在中国古代都城中具有举足轻重的地位。

二、隋唐东都洛阳城水系简介

洛阳“前直伊阙,后据邙山,左瀍右涧,洛水贯其中。”[1]可见隋唐时期的洛阳城水系发达,河流众多,水资源丰富。其水系主要分为自然水系和人工水系两大部分,伊、洛、瀍、谷构成了洛阳城的自然水系系统。

(一)自然水系

1、洛水

洛河古称洛水,黄河支流之一,源出陕西省洛南县洛源乡的木岔沟。东流入河南境内,经卢氏县、洛宁县、宜阳县、洛阳市,到偃师县杨村附近纳依河后称伊洛河,到巩义市洛口以北入黄河。全长467公里,流域面积为12000多平方公里。

洛水从洛阳城西南部流入,沿城南区流经上阳宫后汇合一处,后向东流到皇城南门端门外,再自西向东将整个城分为南北两个区域。《唐两京城坊考》记载:“洛水贯都有河汉之象”。东都城内的供水以洛水为主要水源,洛水自西向东横贯全城。

为了解决两岸的交通问题,城内沿河自西向东相继修建了天津桥、中桥和利涉桥。利涉桥正对着南北二市,原是隋代的一座浮桥,唐初曾经废坏。天津桥和利涉桥之间,隋代设置了立德桥,唐初称作中桥,咸亨三年(672年)司农卿韦机负责规划、营建东都宫室,把中桥新址确定在原中桥的东边,南对外郭城长夏门,北近漕渠。这样,就有了旧中桥和新中桥的称谓。洛水流经天津桥地带,为了加以疏通,曾开渠分做三股,“洛水西自苑内上阳宫之南,流入外郭城。东流经积善坊之北,分之道,当端门之南,立桥三。南枝曰星津桥,中枝曰天津桥,北枝曰黄道桥。”[2]天津桥地处交通枢纽,与周围景物配合协调,风光优美。

2、谷水

涧谷水,由上游之谷、涧二水汇合而成。谷水发源于渑池崤山以东的马头山谷,全长90公里,是洛河的支流。谷水自洛阳城西北向东南流经神都苑,于上阳宫北部分为三支,第一支向东引入宫城形成凝碧池(隋称积翠池);第二支东南走向,沿着皇城西南角与洛水交汇;第三支往南汇入洛水。而上阳宫则处在第二支和第三支的夹角地带。谷水是当时皇家园林的重要水源,最终汇入洛水。

需说明的是,谷水是一条古老的河流,在早期文献《山海经·中次六经》中,已有此称。东周灵王时,谷水东注于瀍,今涧河实乃灵王之后谷水向南改道的一段。“《国语》云:‘灵王二十二年,古洛斗,将毁王宫。’韦昭解:‘洛水在王城南。谷水在王城北,东入于瀍。至灵王时,谷水盛出于王城西,而南流合于洛,两水相格,有似于斗。’”[3]后世文献多把“谷水盛出于王城西的一段”称作涧水,此涧水的名称沿用至今。

3、伊水

伊水发源于熊耳山南麓的栾川县,全长368公里,流经嵩县、伊川、穿伊阙而入洛阳,东北至偃师注入洛水。它位居隋唐洛阳城之南,分为二支北流入外郭城,于城内合为一股,经城内数坊又过永通门、建春门向东流入南运渠。

4、瀍水

瀍水,《水经·瀍水注》称,出自谷城北山,是一条南北流向的古老水系。它发源于洛阳市孟津县的会瀍沟,全长35公里,东与千金渠合。千金渠是东汉张纯在阳渠的基础上进行疏浚、增修的。将原有的千金碣改修成石堰,引谷水东流,经洛阳城北,分一支入城,以保证城市用水供应;一支经城东,由偃师入洛。从而,增加了洛河的水量,保证了首都洛阳与南北各地的水运联系。《尚书·洛诰》载,周公向成王报告说:“我乃卜涧水东,瀍水西,惟洛食。我又卜瀍水东,亦惟洛食。”由此可以看出,周公卜建的洛邑成周横跨瀍水两岸。

瀍水在洛水之北,由东城之东第三南北街最北的修义坊西南流入城中,向南流至东城之东第二南北街最南的归义坊流入漕渠。

(二)人工水系

隋唐时称运河为漕渠或漕河、运渠。包括广通渠、通济渠、山阳渎、邗沟、江南河、永济渠,至宋代始称运河。建武五年(公元29年),王梁“穿渠引谷水注洛阳城下,东泻巩川,及渠成而水不流”。[4]也就是说,引谷水东流,经过洛阳城下,在今巩县附近东注于洛,这条渠历史上称为阳渠。阳渠的开凿,本来可以解决洛阳的供水和漕运问题,但由于水源不足和坡降太小,未能成功。建武二十四年(公元48年),张纯重开阳渠,从洛阳西南堰洛水东北流,横绝谷水,流经洛阳城南,又东南流,在今偃师县南再会注洛水。阳渠经洛阳之后,再由洛水便可进入黄河,从而沟通了洛阳与中原的水运交通。

隋唐时期,洛阳有洛水从城中横穿流过,引水较长安容易。由于洛阳重要的城市地位,政府在洛阳城内以洛水为主干兴建了许多渠道,在洛水北岸有漕渠、泄城渠、写口渠,在洛水南岸有通济渠、运渠等。

1、漕渠

漕渠“大业二年,土工监丞任洪则开,名通远渠。自宫城南承褔门外分洛水,东至偃师入洛,西至洛口,通大船入通远市。”[5]隋唐时的漕渠由西流入外郭城内,洛阳城内虽有洛水,但洛河河槽里浅滩和礁石比较多,不便于行船,因此,开漕渠以通航运。漕渠与洛水、瀍水、泄城渠相连,最终汇入洛水。漕渠是隋唐洛阳城连接大运河的命脉,也是交通要道。

2、泄城渠

“自含嘉仓城出,循城南流,至宣仁门南屈而东流,经此坊之北,至东北隅,绕此坊屈而南流入漕渠。”[6]可见泄城渠是由洛阳城北含嘉仓城流出,沿含嘉仓城东垣而下,经东城东门宣仁门外,再经东城之东第一街由南向北第二坊立德坊之东,入于漕渠。

泄城渠流经含嘉仓城,大概粮食多从这里的码头进出。特别在三条河渠相汇的北市立德坊,于武周长安年间(公元701—704年)开挖一新潭,新潭与长安的广运潭一样,停泊由南北运河集聚来的全国各地的粮船货船,在这里上岸或中转。粮船可向北通过写口渠和泄城渠至当时全国最大的粮仓—含嘉仓。《元河南志》卷四载:这一带“天下之舟船所集,常万余艘,填满河路,商贩贸易,车马填塞。”其繁荣热闹景象可见一斑。

3、写口渠

立德坊北街,有泄城渠,南街,是写口渠。“从宣仁门南,支分泄城渠南流,与皇城中渠合,循城南流,至此坊之西南隅,绕出此坊,屈而东流入漕渠”。[7]写口渠是连接泄城渠与漕渠的一段人工渠。

4、通济渠

通济渠,故阳渠也。隋时尝修导之,亦曰通津渠。“通济坊南,有分渠。自苑内支分洛水,经此坊之南,东北流。经西市东,折而东流。……其渠,至天宝中,雍蔽不通,遂乃涸绝。”[8]隋大业元年(公元605年),隋炀帝“发河南诸郡男女百余万,开通济渠,自西苑引谷、洛水达于河,自板渚引河通于淮”[9],这实际上开凿了东西两段:西段起自东都洛阳以西的西苑,引谷水、洛水贯洛阳城,即在洛水北岸开一条漕渠,东出循周、汉时开凿的阳渠故道,然后至偃师与鸿池相汇,入于洛水,再经洛水入黄河。东段经河口(洛水入河处)东至荥阳的板渚(荥阳北),然后引黄河水东行入索河通汴水故道,至开封汴水而东南流,经今杞县、睢县、宁陵至商丘东南行蕲水故道,又经夏邑、永城、安徽宿县、灵璧、泗县、江苏泗洪至盱眙对岸入于淮河。在隋所开的运河中,这是最重要的一段。唐时,这一段改名广济渠,唐宋通称西段为漕渠和洛水,东段为汴河或汴渠,而运河之称则始于宋代,元明以降渐成统称。

5、运渠

“仁风坊有南运渠。自城东流,至外郭之东南隅。……经延福、富教、训善之西入洛。”[10]运渠自洛阳城之东西北流至外郭城之东南隅,在建春门外西流入城,城东除伊水外没有其他水源,因此运渠只能是引伊河水。运渠入城后,经过南市之东,向北汇入洛水。

三、隋唐洛阳城水系特征及对城市发展的作用

(一)基本特征

1、选用多条自然水系。

夏都斟鄩、商都西亳、周代王城、汉魏洛阳城都是北依邙山、南临洛河。其中夏都斟鄩、商都西亳选用的水系为洛水;西周成周城址选择了洛水、谷水、史家沟涧水、瀍水四条水系;东周王城选择了洛水和谷水;汉魏洛阳城以洛水为主要水源,阳渠是主要的供水渠道和漕运的必由之路,也是洛阳的护城河。只有隋唐东都洛阳城所在位置三面环山,地势平缓,北有黄河,洛水横跨南北两岸,除洛水外,还引入伊、瀍、谷水等入城并开辟数道漕渠,将南北二区中的宫殿区和市坊连通起来,位置在五座都城中选址最为适中,环境最美,交通最为便利。

2、用自然水系和人工水系组成网状水系。

隋唐洛阳城在纵横的大街小巷和一百多个里坊间,河渠如网,处处通漕。整个漕运系统以洛水为中心,南北两侧遍布河渠,北岸有漕渠、瀍水、泄城渠,南岸有通济渠、运渠、分渠,还南引两条伊水与运渠相通。

从都城与外界交通来看,洛阳城跨河而建,为伊、洛、瀍、谷四水纵横交错的中心。同时隋炀帝开凿南北大运河,在所开四段运河中,除邗沟与江南河的衔接点在京口以外,其它三段的衔接处均在洛口,这样,洛阳就成为“北通涿郡之渔商,南达江都之转输”[11]的中心,以洛阳西苑为起点向东南方向的通济渠可达江淮;出洛河口跨黄河北出,可进入永济渠,北至涿郡(今北京);入黄河过三门峡西接广通渠可至长安,使关东、江南、东北各地的粮食、丝绸等物资集结洛阳,然后再转运到长安,以洛阳为中心的漕运网的全面建立,给洛阳的经济发展带来了极大的繁荣。

3、采用了以洛水为主干的水系规划,其他水系汇入洛水而归于黄河。

黄河位于洛阳盆地的北侧,洛水是黄河下游南岸的支流,是隋唐东都城内的主要水源,伊、洛、瀍、谷同属黄河水系的洛河支系。洛水以南,地势较高,共有5条渠道自洛水上游和伊水上游引水入城;洛水以北地势较低,从城内洛水直接引水北出,或者从洛水支流谷、瀍二水注入城内。通济渠引自洛水上游,两条伊水支渠和运渠引自伊水,都在城内流入洛水。洛水在洛阳平原腹地左携谷水,右带伊水,东出平原,最终北入黄河。

(二)作用

首先,解决了居民用水。

隋唐洛阳城城市规模巨大,人口众多,各种作坊的生产用水和城市居民的生活用水需求量是巨大的,饮用水可能在当时更多的依赖于地下水,考古工作中发现过大量的水井,其他方面的生活以及各手工作坊的生产用水都要依赖地表水系。隋唐时期,洛阳城以洛水为中心,控制了伊、洛、瀍、谷水系,使城市供水水源更加充足,缓解了规模庞大、人口多给都城供水造成的压力。另外在洛阳城内还引水修建一些小渠,如天津桥西北的黄道渠、天津桥南的重津渠、建国门东南的甘泉渠、甘水渠、龙鳞渠等;考古工作中,在唐代上阳宫、九州池等地均发现有小型人工沟渠,初步推测应该是为居民供水修建的引水渠,这些小渠与主渠共同发挥着灌溉和城市供水的作用。

其次,促进了都邑的水运交通与经济繁荣。

隋唐东都城的建筑规模略小于大兴城,“罗郭城周回五十二里,唐京城外郭城周回六十七里”[12]但比大兴多设了一个市,有三个市,并且都傍可以行船的河渠:通远市南临洛水,北傍漕渠;丰都市通运渠;大同市有通济渠,当时的商业贸易都在三市中进行。其中丰都市是驰名中外的国际贸易市场,国内边塞的少数民族和外国商人都在这里进行贸易。经济文化的迅速发展,使东都洛阳成为当时国内最大的商业大都市,同时也是世界上著名的商业大都市。

通济渠凿成后,与邗沟便成为黄河、淮河、长江三大流域的交通大动脉,南来北往的船只多走这一水道。特别是它对南粮北运,意义更为重大。隋唐时期,为了储存各地缴纳的税粮,沿着漕运河道修建了很多仓城,洛阳及其周围地带,仓城密集程度最高。洛阳城内的粮仓有含嘉仓、常平仓、子罗仓等,城外有回洛仓、兴洛仓、洛口仓等。其中,含嘉仓是隋唐两代在东都洛阳城的重要国家仓库,这是一座规模达四十三万平方米的仓城。洛阳右掖门“街西有子罗仓,仓有盐二十万石;仓西有粳米六十余窖,窖别受八千石。”[13]这是一座储盐储粮,可直接为供应皇宫而建造的大型仓窖。此外,于大业二年(公元606年)在巩义境内“置洛口仓于巩东南原上,筑仓城周回二十余里,穿三千窖,窖容八千石以还,置监官并镇兵千人。十二月,置回洛仓于洛阳北七里,仓城周回十里,穿三百窖。” [14]这些情况都说明隋代东都通过运河运来了大量的粮食,为当时准备了丰富的物质基础。

再者,优化了城市环境。

隋唐洛阳城丰富的地表水系为当时的皇室贵族、达官贵人营建园林景观提供了条件。隋代的西苑和唐代的上阳宫,都是著名的皇家园林,不仅要修建奢华的建筑,而且利用人工沟渠引谷水、洛水入内,更增添了别样景致。

诗人王建在《上阳宫》中赞叹道:“上阳花木不曾秋,洛水穿宫处处流。”说明宫内水域非常丰盈,洛水、谷水分别从西、北方引入宫内,根据地势和建筑布局,屈曲环绕。城北其他的宫苑也多临河渠而建,内引水建池,如亭子宫、景华宫、甘泉宫、华林园等,在《大业杂记》载:“出上春门,东十二里有亭子宫,宫南临漕渠,东临积润池。”[15]

履道坊是都城的一处胜景,白居易在履道坊西门内的西北隅建造了宅园。共占地十七亩,水居五分之一,以岛、树、桥、道间之。宅门向西临坊里巷,西巷有伊渠从南向北,折而东流。园内水由西墙下引入,在园内周围绕流,从东北隅流出入伊渠。南面是园,有水池;宅第在东北,宅第西是西园。白居易对此处宅院因地制宜,导水入园,以水取胜。整个庭院建筑追求质朴典雅,反映了诗人的诗情画意,这在他的诗歌中也有反映。他在《池上作》中写道:“西溪风生竹森森,南潭萍开水沉沉。”

四、结 语

伊、洛、瀍、谷四水均为季节性河流,河流水量之盈亏多与降雨量有关,若遇暴雨,泄洪不及,河水溢出,就会给洛阳城带来极大的破坏,仅史书明确记载的唐代洛阳城水灾就达二十余次,如《旧唐书·五行志》中载,开元五年“六月二十一日夜,暴雨,东都谷洛溢,西入上阳宫,宫人死者十七八”。可见水系不仅会给城市生活带来便利,也会产生负面的影响,隋唐洛阳城的宫苑建筑群选址在地势最高的西北部,而不是建在中轴线上,应该也有这方面的考虑。

隋炀帝兴建这些水利工程,虽然多从他本人需要出发,并给当时广大群众造成严重灾难,但后人还是给予很高的评价。唐末著名诗人皮日休便是这样认为的,在《汴河怀古》中说:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无龙舟水殿事,与禹论功不较多。”隋唐洛阳城对其周围水系都进行了充分的利用,作为古代城市的典范,不仅在中国都城史上,在世界城市建筑史上都留下了浓墨重彩的一笔。

注释:

[1] 宋·欧阳修、宋祁:《新唐书·地理志》。

[2]、[5]、[6]、[7]、[8]、[10]、[12] 清·徐松:《河南志》,中华书局,1994年6月第一版。

[3] 叶万松、李德方:《三代都洛水系考辨》,《河南文物考古论文集》,河南省文物考古学会编,1996年8月第一版。

[4]《后汉书·王梁传》

[9]《隋书·炀帝纪上》。

[11] 《皮子文薮》卷四《汴河铭》。

[13]、[15] 唐·杜宝:《大业杂记》。

[14]《资治通鉴》卷一八0《隋纪》四。

隋唐洛阳城水系分布图

(据《〈唐两京城坊考〉(修订版)清·徐松撰、李建超增订》,三秦出版社,2006年8月第1版。)

|