|

南汉时期的兴王府城是在唐广州城的基础上扩建而来的,其城市形态较之唐广州城有了较大的变化。唐广州城因用的是东汉末年步骘重建的番禺城,步骘城则大致是在南越国都番禺城的内城的基础上重建,由于废弃了南越国都番禺城的东城(即秦任嚣城部分),步骘城的形态大致呈正方形,与南越国都番禺城的东西略长的长方形有所不同,并且初步形成坐北朝南的城市格局。但在南汉时期有了突破性的变化,主要是由于新南城的修建,使兴王府城的形态呈现出南北略长的长方形,南北中轴线延长,整个城市坐北朝南的格局进一步确定,帝都形态已较之南越国都番禺城更加凸显出来。

一、新南城的修建

新南城是相对于南城而言的,大致是唐朝末年时任清海节度的刘隐所修建。同治《番禺县志》载:“天祐间,清海节度刘隐更筑,凿平禺山以益之”。(1)梁廷枏《南汉书》载:“三年,以广州城隘,凿禺山益之,名新南城,建双阙。”(2)诸史书只有《南汉书》涉及了刘隐凿禺山的具体年代。

按,唐哀帝天祐二年(905年),刘隐已是清海军节度使。这在诸多资料中都有记载,如《新五代史》:“天祐二年,拜隐节度使”。(3)《南汉书》也载:“二年,全忠乃奏为清海节度使”。(4)但也有记刘隐出任清海军节度使是在天祐元年,如嘉靖《广东通志》:“天祐元年,以崔远为清海军节度使,受命不行。冬十二月,朱温以刘隐为清海军节度使”。(5)万历《广东通志》:“天祐元年十二月,朱温以刘隐为清海军节度使”。(6)光绪《广州府志》云:“(天祐元年)冬十二月,朱温以刘隐为清海军节度使。”(7)想来刘隐应该是在天祐元年(904年)封为清海军节度使,第二年开始上任,第三年即“凿禺山”、“建双阙”,扩建广州城。

公元917年,刘岩称帝,建都广州,国号越,次年改国号“汉”,史称“南汉”。公元971年为北宋所灭。但是刘隐在升任清海军节度使之初,即凿禺山以扩建广州城,已显示称霸之意,换句话说,南汉政权的基础是在刘隐时期打下的,而南汉兴王府城的都城建设则应该是从刘隐修建新南城算起。

不过,也有文献记载说新南城的修建始于刘岩之开凿番山、禺山。《南海百咏》载:“两山旧相联属,刘岩凿平之”。(8)《大明一统志》:“番山、禺山,在府城内东南,番山在南,禺山在北相联属如长城。南汉刘岩凿平之。就番山积石为朝元洞”。(9)《读史方舆纪要》:“旧时二山连属如长城,南汉刘岩凿平之。”(10)

考之后梁太祖乾化元年(911年)春,刘隐卒,其弟岩嗣位。如《九国志》云:“乾化元年三月丁亥薨,年三十八。谥曰襄。乾化元年,追尊曰襄皇帝,庙号烈宗,陵曰德陵。”(11)《资治通鉴》:“乾化元年,清海、静海节度使兼中书令南平襄王刘隐病亟,表其弟节度副使岩权知留后,丁亥卒。岩袭位”。(12)万历《广东通志》:“梁乾化元年,春三月丁亥,刘隐卒,弟岩嗣”。(13)光绪《广州府志》:“乾化元年五月,清海军节度使守侍中兼中书令刘隐薨”。(14)《南汉书》:“乾化元年,春三月丁亥,薨,年三十有八。葬海曲,谥曰襄”。“追尊曰襄皇帝,庙号烈宗,尊葬地曰德陵。”(15)诸多史料都记载刘隐卒年为乾化元年,唯《旧五代史》则说:“开平四年三月卒”。(16)不过,开平四年四月,梁改元乾化,故所说是一致的。

但是,黄佐《广东通志》却记载说:“梁乾化三年,春三月丁亥,隐卒,其弟岩嗣”。(17)所说大异,当有误,不从。

按刘隐任清海军节度使之时,刘岩为节度副使,当参与修建新南城的工作,甚至不排除是这项工程的主要负责人的可能性。这样说来,《南海百咏》、《大明一统志》、《读史方舆纪要》关于刘岩开凿番山、禺山的种种说法,与同治《番禺县志》、梁廷枏《南汉书》所说凿禺建新南城之事,就没有多少矛盾。

如依梁廷枏《南汉书》的说法,天祐三年(906年)刘隐凿禺山所修之城,当时就起名为“新南城”并且还“建双阙。”可见是按帝都的标准来扩建广州城。但天不假年,割据建国之志乃由其弟刘岩所完成。当然,刘岩本身在唐末之际就参与了广州城的扩建工作,建立南汉国政权后,于兴王府城建设也多所致力,这也是要特别肯定的。

由前一章中所述可知,新南城的位置在西湖路一线至文明路一线这一范围内。南汉时期再配合其它工程的改造,南汉兴王府城的结构已经出现极大的变化。刘岩不仅协助刘隐完成了对新南城的建造,还凿了坡山。今坡山巷,因临近坡山古渡而得名。据阮元《广东通志》:“坡山在县城内西南隅,高三四丈。向在江干,相传晋时渡口,故称坡山古渡头。山为刘岩所凿,竟成培楼。”(18)看来刘岩不只凿了番山、禺山,这一时期大规模建城活动还有凿坡山。《羊城古钞》称,坡山在今惠福西路五仙观附近。(19)黄佐《广东通志》称:“南海县志西南曰坡山,在府城内大市阛阓之中,高约三、四丈余,耆旧相传云晋时渡头也,有三圣堂。”(20)坡山虽不高大,但毕竟是高地,不利于府城的扩建和整体布局。另外,府城的中心是儿童乐园一带,这是一块高地。一个都城怎么会允许城内其它地方出现战略高地,在安全上考虑也应该削平之。

梁乾化四年,即南汉乾亨元年(917年),刘岩称帝,国号大越,改元乾亨。以广州为兴王府。分南海为咸宁、常康二县。兴王府城应分属于咸宁、常康县管辖范围。因为当时的番禺县在河南,不是附郭县,没有可能管到府城内。常康县治位于城西北部,咸宁县治大致位于东北部。新南城估计也是由二县来分管的。

二、兴王府城城市形态的变化

中国古代都城的形态大致有两种情况,一种是如《周礼·考工记》中所述:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市”。后世都城建设多依《周礼·考工记》的理论而营建,或者稍有变通。这方面实例较多,如北魏、隋、唐的洛阳城,隋大兴城,元大都与明、清时期的北京城,等等。另一种为不规则形态,是因为地形、河流所限或由旧城改建改建而来,都城形态与《周礼·考工记》之制度要求略有出入,汉长安城、唐的长安城、南朝建康城等等,均是其显例。唐广州城略合《周礼·考工记》之制,但南汉兴王府城是由唐广州城扩建而来,在新南城修建后,都城形态也不很规则。

唐长安的都城建设格局为南汉提供了一个范本,兴王府城在很多方面都模仿了唐长安城。唐长安城是在隋代大兴城基础上扩建起来的,为三重城,内城二重,包括北部的宫城和南部的皇城,外郭城为一重。全城呈平面方城,东面略长,达到2820米,南北1843米。外城城周为36.7公里,面积约84平方公里。南城墙开三门,北城墙开六门,西城墙开三门,东城墙开三门。外郭城正门为明德门,北对皇城南门朱雀门,朱雀门又北对宫城南门承天门。朱雀大街为中轴街,左右两侧分别称东街和西街,十一条东西向大街和十四条南北向大街将外郭城分割为110坊。三重城都是相对独立和封闭的格局,全城实行夜禁制度。内城位于外郭城北部正中,东为东宫,西为后宫之所——掖庭宫。唐长安城皇宫太极宫,称作北内,设在中轴线北端。兴庆宫即是南宫,紧邻东城墙。曲江池在长安城东南角。后政治中心逐渐转移到外郭城东北处的大明宫。皇城是中央各官署办公之所,与民居分离,外郭城东西两市,位于街东和街西中间偏北,各占两坊。后来变化最显著的是坊市制度逐渐被突破。但在唐朝末年,京兆尹韩建对残破的长安城进行了重新规划和改建,所建新城由原来的三重城变为以原宫城和皇城为基础的内外二重城,总面积只相当于原来的十六分之一,内外城与原外郭城万年、长安两县城又形成子母城的关系,以加强防御。(21)

而唐时的广州城北部,今广东省财政厅一带,为隋、唐时的刺史署,后为南汉宫殿区。唐广州城南门即清海军门位于番禺二山间,城市南部直至江边均是商业中心区。北京路为当日唐广州城南北主干道路,即由刺史署直临江边,江边建有广阳馆,城市南北中轴线己比较明显。当时城区向西发展,在城西设立蕃坊,供来广州城贸易的阿拉伯人及本地百姓聚居。当时的广州城还是方形城,以刺史署为中心,形成城内行政中心和城西经济区即蕃坊商业区双并列结构。不过,晚唐乾符六年(879年)黄巢转战入粤,广州城受战火损毁巨大,以番坊区为甚。

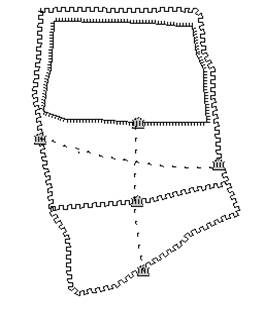

由于南汉新南城的修建,兴王府城的结构出现了质的变化,更体现出都城的形态。总体上仍然坐北朝南,但南北中轴线延长。仿照唐长安城制度,南汉兴王府城整个城市分内城与外郭城,内城包括宫城与皇城两大部分,外郭城即新南城。南汉的宫城位于今中山四路以北、省财政厅、儿童公园一带高地,坐北朝南,居高临下,是皇帝、皇族居住之所在和皇帝处理朝政、举行会议的地方,这里建有昭阳殿、乾和殿、文德殿、万政殿等。这是历史形成的。李福泰《番禺县志》称:“案,唐之岭南节度使,宋之经略安抚使,及清海军大都督府,元之宣慰使司都元帅府,明初之行中书省,并即今布政使署。”(22)

史载南汉高祖大有三年(930年)秋九月,遣将梁克贞、李守鄘攻交州,克之,执静海节度使曲承美归,“帝御仪凤楼受俘”(23)。曾昭璇认为仪凤楼“疑在内宫前宫城楼上”(24),实际上当为宫城正南门的门楼。宫城之南为皇城(内城),大体上位于今中山路以南、西湖路以北地区,,中央最高的行政机构与事务机关大多设在这里,今北京路为当时皇城的南北建筑中轴线。南汉将唐广州城南城门清海楼改为双阙,为皇城正南门。皇城之南为外郭城,亦即新南城,大体上位于今西湖路以南,文明路、大南路以北一带,亦以今北京路为中轴,鱼藻门为外郭城的正南门。当时兴王府城西蕃坊一带外商云集,最为繁盛。城北背依白云山和越秀山为防御的屏障,而城东亦有秦汉时期所建的任嚣城的旧垣,南汉时成为宫城东面的屏障。外郭城坊市布列大街左右,称“左街”和“右街”,是人烟稠密的商业居住区,其行政管理由南北大街以东(左街)属咸宁县管辖,以西(右街)属常康县管辖。南汉兴王府城是依照唐长安城制度划分左右街,所谓左右,是按坐北朝南的视角来确定的,即左东右西,陈泽泓以为南汉左街在西,右街在东(25),似不确。

将城墙推到珠江岸边也是为了贸易的需要,这样也体现了海港城市的特征。不过,这样的城市布局,也充分体现了兴王府城的帝都性质。

附图1 南汉时期的兴王府城形态示意图

三、兴王府城的城池、城门、街道和中轴线

1.兴王府城的城池

宋代广州子城(中城)既然与南汉兴王府城有渊源关系,则宋子城的城池大致就是南汉兴王府城的城池。

据曾昭璇考证,“越华路北到越秀山为一低地”,“而宋北城濠也开于此”;“子城西界为西湖”;“子城东界为文溪正流所经”(26)。以上三处大致就是南汉兴王府城北城池、西城池和东城池的大致位置。宋子城南为珠江,当时的珠江约在今大南路一线,或即以珠江为南面城池。

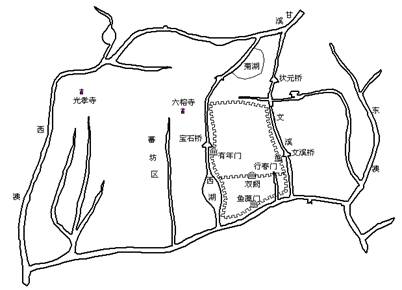

2.兴王府城的城门

目前所见相关历史文献中,只记载南汉时期兴王府城的城门有一个鱼藻门,其它城门名缺失。这个鱼藻门当是南汉兴王府城外郭城的正南门,即新南城的南城门。《南汉春秋》:“会城南有安澜门,南汉时名鱼藻门。”(27)关于鱼藻门的位置,曾昭璇考证说是“建于江边,在今大南路、文明路一线”(28)。

另外,兴王府城内城的南城墙,由刘岩建立了双阙。入宋以后,双阙又被改成双门。据陈大震《大德南海志》载:“双门,榜清海军。元符间柯经略述建,规模视广右尤壮。”(29)这里应是内城的南城门所在。现在仍有双门底地名,在今北京路的西湖路口稍北。双阙的位置也在中轴线上。

除了上面的两个城门外,其余城门只能靠推测得知。因为南汉兴王府城,在宋代被改为子城。宋代在建子城时利用了南汉时期的城墙,对于城门一定会多加利用,因为南汉时期兴王府城内也形成了街道分布,都是跟城门分不开的,而人们已经习惯了原有街道,没有特殊的原因,宋代修子城是不会改变城门的位置。基于这样的认识,就可以根据宋代子城的城门来推测南汉兴王府城的城门分布情况。

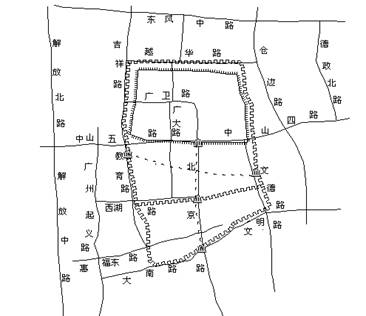

陈大震《南海志》记载宋子城各门情况如下:“镇南门,子城之南门也。旧名镇安。嘉熙元年,经略彭铉新其门,改今名。”“行春门,在子城之东门。”“有年门,子城之西门。旧名朝天,经略彭铉改西成。淳祐六年,经略方大琮扁今名。”还有一个冲霄门,“在子城之东南隅,州学之直。绍兴二十七年,经略苏简辟,旧名步云,经略潘公畤改今名。”(30)

有年门、行春门、镇南门、冲霄门就是现在已知的宋代子城城门,共有四个城门,曾昭璇说宋子城仅“东西南三面才有门,已知有3个”(31),似是在统计时遗漏了冲霄门。这四个城门,大致也应该是南汉时期时的城门。但据《南海志》,上述四个门之中,除行春门以外,其它三个门以前的名称曾有过变化,其中有年门的名称还变过多次。关于南汉兴王府城城门名称与分布情况,前人多所忽略。但笔者认为,宋时子城镇南门、有年门、冲霄门较早的名称,应当就是南汉时期的城门名称。这样,南汉兴王府外郭城的各城门的名称和位置,就可以大致复原如下:

鱼藻门,外郭城之正南门。南汉时期,此门也有可能又叫镇安门,因为这个名称更像是正式的城门名称,亦符合帝都的形象。此门宋时改为镇南门。曾昭璇称:此门“当为清海楼改建双门前的广州正门,有王积中记称双门至海边为一直道。记称:‘逾谯楼以抵城闉,以临涨海,其袤三里,其直如矢。’镇南门是嘉熙元年(1237)改定。”(32)双门是兴王府内城的南门,不外郭城的南门,因而不可能是宋子城的南门。其实,宋子城南门镇南门即南汉兴王府城外郭城南门鱼藻门,位置即在今大南路、文明路一线。

行春门,外郭城之东门。宋时因之不改。据曾昭璇考证,此门“位于今长塘街北口,即清明月桥(宋致喜桥处)。文溪一水阻隔东西交通,故建桥当为通途之上。今中山四路当为入城大路所在,故纪念古人牌坊特多。惠爱街直而较宽,也是广州主要大街之一。这段濠池如按由海到行春门计算也正好和今天测得由江岸到文溪桥长度一致。说明行春门应在今中山四路上。”(33)其说论之有据,可从。

朝天门,外郭城之西门。宋时改为西成门,又改为有年门。据曾昭璇考证,“解放后有朝天门石额在中山五路掘出。正好说明在中山五路处是西门所在。这和行春门正好成一直线。亦为清代清风桥所在,即入城大道所必经。街南即为西湖亦为一证明。按《永乐大典》广州府之图中,亦可见惠爱街为一直街,位置也正好在城的中部。”(34)此说也可从。

步云门,在外郭城之东南隅,或为一个便门。宋时改为冲霄门。据曾昭璇考证,“这门即后来文明门(今文明路得名于此)”(35),可从。

曾昭璇谓宋时子城“城北未有门的记载,又是官署所在”(36)。子城不设门,或许是出于军事防守的需要。南汉兴王府城内城北部为宫殿区,或亦未设城门。不过,南汉诸主在兴王府城北设有若干离宫(详参下一章相关论述),所以也不排除设有一个便门的可能性。

附图2 南汉兴王府城的城门位置

3.城市的街道

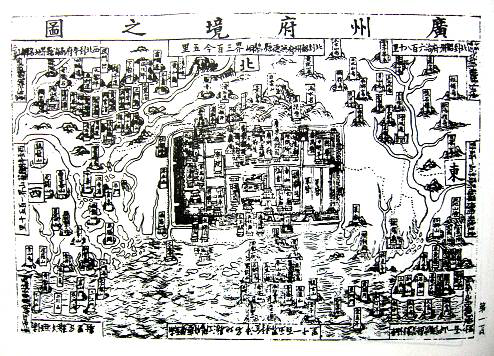

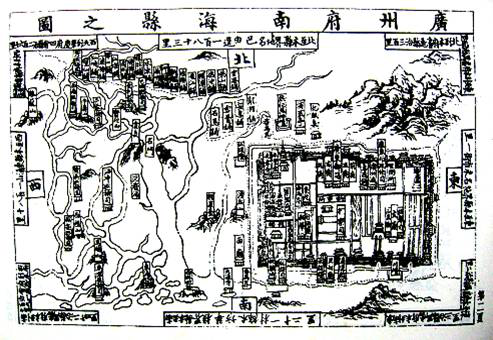

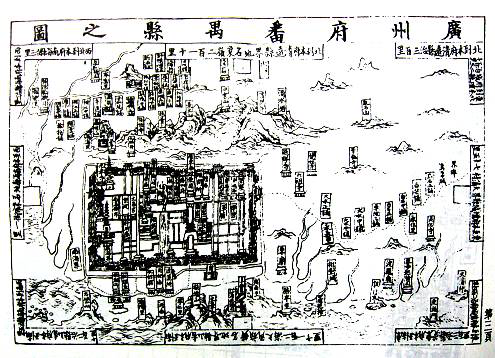

南汉时期兴王府的街道布局,因为城市范围的狭窄,内城中多被皇宫以及各衙门府署占据,街道也就相对稀疏。新南城是新兴的居住商业区,街道相对较多。这也可以通过《永乐大典》中所载广州府、南海县、番禺县图来复原出来。关于这三幅古地图需要作如下的说明:

(1)成图时间应该在明万历三年以后。据万历《广东通志》载:“广东市舶提举司在府城外西南一里即宋市舶亭,海山楼故址。万历三年改建于布政司前街之右。”(37)《永乐大典》图中广东市舶提举司已经位于布政司前街之右了,可证成图时间。

(2)明广东布政司,大致是在南汉主要宫殿乾和殿的位置上。据黄佐《广东通志》载:“洪武初左丞何真归附,改广东行中书省”。(38)“本朝广东等处承宣布政使司,本唐清海军节度使,广州大都督旧址。”(39)

(3)明按察司,大致是在南汉西湖的位置上。据黄佐《广东通志》载:“提学道在按察司东,即宋漕运司,西湖故址。旧为濂溪祠,湖上建爱莲亭。”(40)西湖范围大小也很清晰,北到惠爱街,南到惠福路,东为流水井街,西为按察司,四至井然。

(4)明代各主要衙门大多数是在南汉宫室、官署建筑遗址上重建的。因用前朝宫殿、官署营建宫殿、官署,这是广州城市建筑史上的一个特点,而这一特点的形成,与自南越国以来,广州城市中心区位置无大的变化有一定关系。

图3 《永乐大典》中所载广州府图

图4 《永乐大典》中所载广州府南海县图

图5? 《永乐大典》中所载广州府番禺县图

图6? 南汉兴王府城主要街道分由示意图

从图6中可以看出,南汉兴王府府城中,城池的主干道主要有两条,一为由宫城南门,经内城南门双阙,直到外郭城南门鱼藻门的南北向的直街,位置大致即今北京路;二为宫城南面,由城东门行春门与城西门朝天门相连接的东西向大道,此为内城的主要横街,位置大致即今中山四路一带。上述南北向与东西向大道,呈“丁字形”交汇,构成了南汉兴王府城内街道的基本架构。十字街的两条街道都是长街,这也是我国古代城池建设中比较常见的形式。

宫城区为皇家禁区所在,各宫殿之间当有道路相通,但宫城区不会形成能让百姓随意出的街道。内城为官署区,外郭城为商业区和居民区,则均当有一些稍小的街巷纵横其中,但限于资料,无从详细复原。

4.城市中轴线

从唐代长安城开始,中国古代都城制度得到了进一步的完善,其中一个明显的标志就是都城中轴线的强化。这个制度不仅影响到当时国内的一般城市,而且对于后来的国都,包括偏安、割据政权的都城和日本、朝鲜半岛诸国的都城制度都产生了不小的影响。一般来说,对于国都而言这条中轴线在城市的正中央,直达它的正门,城的正门和皇城的正门和宫城的正门都在一条线上。百姓都在皇宫的周围,商业区也在此周围。对于一般的州城、县城而言,官府在州城、县城的布局中占中心位置,多位于城的北部,城池之中有十字大道或丁字大街,既是交通大道,也构成全城的南北建筑和东西建筑轴线,其中南北向大道所形成的南北中轴线往往更明显一些。

前已述及,南汉兴王府宫城位于今中山路以北的财厅前儿童公园一带,将唐节度使府改建为乾和殿,并筑昭阳殿、文德殿、万政殿等许多宫殿。宫殿之南为皇城,大体以今中山路以南、西湖路以北的北京路为中轴,设置中央行政机构与事务机关。皇城之南为郭城,布列中轴大街左右的坊市,称“左街”、“右街”,是人烟稠密的居住区,故仿唐都长安的管理体制设立左右街使。外郭城南门面向珠江,称鱼藻门。由于新南城的修建,南汉时期的兴王府在南北较唐广州略长,故南北中轴线也略长一些。从宫城南门楼仪凤楼向南,经内城南门双阙,大致沿北京路直达珠东边的鱼藻门的南北向大街,既是南北交通大道,也是这座城市的南北中轴线。这条城市中轴线形成以后,历经两宋,元代和明代,不断得到强化,一直延续到清代,至民国时期新建了诸多城市新地标以后才发生了一些改变。

(1)(清)李福泰《番禺县志》卷23《古迹略·城址》,成文出版社,1967年,第279页。

(2)(清)梁廷枏:《南汉书》卷1《本纪第一·烈宗纪》,广东人民出版社,1981年,第3页。

(3)(宋)欧阳修:《新五代史》卷65《南汉世家》,中华书局,1974年,第809页。

(4)(清)梁廷枏:《南汉书》卷1《本纪第一·烈宗纪》,广东人民出版社,1981年,第3页。

(5)(明)黄佐:《广东通志》卷5《事纪三》,广东省地方史志办公室誉印本,1997年,第98页。

(6)(明)郭棐:《广东通志》卷4《藩省志四·事纪三》,《四库全书存目丛书》史部197册,齐鲁书社出版社,1996年,第97页。

(7)(清)戴肇辰:《广州府志》卷76《前事略二》,中国地方志集成,广东府县志辑2,上海书店出版社,巴蜀书社,江苏古籍出版社,2003年,第310页 。

(8)(宋)方信孺:《南海百咏·番山》,丛书集成初编,中华书局,1985年,第1页。

(9)(明)李贤:《大明一统志》卷79《广东布政司·山川》,西安:三秦出版社,1990年,第1208页。

(10)(清)顾祖禹:《读史方舆纪要》卷101《广东二·广州城》,中华书局,2005年,第4596页。

(11)(宋)陆振:《九国志》卷9《南汉世家·烈宗》,载于傅璇琮、徐海荣、徐吉军编《五代史书汇编》,杭州出版社,2004年,第3327页。

(12)(宋)司马光:《资治通鉴》卷268《后梁纪三》,中华书局,1976年,第8740页。

(13)(明)郭棐:《广东通志》卷4《藩省志四·事纪三》,《四库全书存目丛书》史部197册,齐鲁书社出版社,1996年,第97页。

(14)(清)戴肇辰:《广州府志》卷76《前事略二》,中国地方志集成,广东府县志辑2,上海书店出版社,巴蜀书社,江苏古籍出版社,2003年,第311页。

(15)(清)梁廷枏:《南汉书》卷1《本纪第一·烈宗纪》,广东人民出版社,1981年,第4页。

(16)(宋)薛居正:《旧五代史》卷135《僭伪列传》,中华书局,1976年,第1807页。

(17)(明)黄佐:《广东通志》卷5《事纪三》,广东省地方史志办公室誉印本,1997年,第98页。

(18)(清)阮元:《广东通志》卷100《山川略一》,上海古籍出版社,1990年,第1903页。

(19)(清)仇巨川:《羊城古钞》卷2《山川》,广东人民出版社,1993年,第 114页。

(20)(明)黄佐:《广东通志》卷13《舆地志一·山川上》,广东省地方史志办公室誉印本,1997年,285页。

(21)吴宏岐:《论唐末五代长安城的形制和布局特点》,《中国历史地理论丛》1999年第2辑,第145-159页。

(22)(清)李福泰《番禺县志》卷23《古迹》,成文出版社,1967年,279页。

(23)(清)梁廷枏:《南汉书》卷3《高祖纪二》,傅璇琮、徐海荣、徐吉军主编:《五代史书汇编》第拾卷,杭州出版社,2004年,第6373页。

(24)曾昭璇:《广州历史地理》,广东人民出版社,1991年,第263页。

(25)陈泽泓:《南汉兴王府建设及其在岭南建筑史上的地位》,载于《岭南文史》2001第4期,第6—13页。

(26)曾昭璇:《广州历史地理》,广东人民出版社,1991年,第277-277页。

(27)(清)刘应麟:《南汉春秋》卷10《古迹》,四川大学图书馆中国野史集成续编编委会编:《中国野史集成续编》第2册,巴蜀书社出版,2000年,第705页。

(28)曾昭璇:《广州历史地理》,广东人民出版社,1991年,第259页。

(29)广州市地方志编纂委员会办公室编:《大德南海志残本》卷8《城濠·门》, 广东人民出版社,1991年,54页。

(30)广州市地方志编纂委员会办公室编:《大德南海志残本》卷8《城濠·门》, 广东人民出版社,1991年,54页。

(31)曾昭璇:《广州历史地理》,广东人民出版社,1991年,第279页。

(32)曾昭璇:《广州历史地理》,广东人民出版社,1991年,第279-280页。

(33)曾昭璇:《广州历史地理》,广东人民出版社,1991年,第280页。

(34)曾昭璇:《广州历史地理》,广东人民出版社,1991年,第280页。

(35)曾昭璇:《广州历史地理》,广东人民出版社,1991年,第280页。

(36)曾昭璇:《广州历史地理》,广东人民出版社,1991年,第279页。

(37)(明)郭棐:《广东通志》卷15,公署,《四库全书存目丛书》,史部,197册,齐鲁书社出版社,1996年,第375页下

(38)(嘉靖)黄佐:《广东通志》卷二十八,公署上,广东省地方史志办公室誉印本,1997年,第673页上

(39)(嘉靖)黄佐:《广东通志》卷二十八,公署上,广东省地方史志办公室誉印本,1997年,第673页上

(40)(嘉靖)黄佐:《广东通志》卷二十八,公署上,广东省地方史志办公室誉印本,1997年,第677页上

|