|

摘要:平城(今大同)作为北魏的都城,在历史上存在百年之久。对于处于干旱与半干旱过渡带地区水资源紧缺地区的都城,水是其命脉所在。应用历史地理学的视角来分析北魏平城的水环境问题,对于今天严重缺水的大同,在合理利用水资源,保障城市供水等方面,应该会有一些历史的借鉴作用。

关键词:北魏都城;平城;水环境;

一、自然环境

大同地处东经112°15′-114°15′,北纬39°00′-40°30′之间,位于黄土高原东北边缘,大同盆地的中心,三面环山。河流主要是御河,纵贯南北,其支流有淤泥河、十里河等。中部、南部是广阔的平川。整个地势西北高东南低,海拔1000m以上。属大陆性季风气候,冬季漫长且寒冷干燥,夏季短暂且温热多雨,春秋凉爽,温差较大。年均气温5.5℃,一月年均-11.8℃,七月年均气温21.9℃,极端最高气温37.7℃,极端最低气温-29.1℃;年平均降雨量在400-500mm;无霜期100-156d。

二、水资源现状

境内主要河流有御河及其支流十里河、淤泥河、圈子河、万泉河等(2)。雨季河水暴涨暴落,平时水量很少,含沙混浊。

御河是桑干河的一级支流,是大同主要的水源地。发源于内蒙古自治区丰镇市西北阳坡子,由北向南经丰镇,于新荣区堡子湾乡镇羌堡进入大同境内,经孤山、大同城东、小南头,最后于大同县吉家庄汇入桑干河。干流全长155km(大同境内78.3km),河道平均纵坡3‰,河床糙率0.03。孤山以上为上游长27km,以下为下游51.3km。河流特性主要是宽浅式的游荡型与弯曲型河道,河床为砂质土壤,不稳定。流域总面积5001.7km2(大同境内2529.37km2),流域平均宽度32km,流域形状近似扇形。

流域北端为阴山山脉南支,山高沟密,地形起伏较大。西南为洪涛山脉,大致东北—西南走向,地形起伏不大,沟壑纵横。流域东南部为大同盆地的北端,地势较平缓,地势总体上西北高东南低。流域高程在1000-2000m之间。东南部为洪冲积平原。该流域处在典型灌木草原向荒漠草原的过渡地带。

气候属于典型的大陆性季风气候区,降水量80%集中在7-9月,最大年降水量675mm(1959年),最少年降水量194.1mm(1965),年均蒸发量1152.1mm。年平均气温6.5℃,最低温度零下29.1℃,最高气温37.7℃,无霜期90-130d左右。

1951年在御河上游设立孤山水文站,测得御河年均径流量为1.53亿m3。由于河川径流多属于暴雨型间歇来水,汛期径流量占年内的70%,年际变化大,最大年径流量1.85亿m3(1978),最小年径流量0.58亿m3(1966)。御河流域多年平均水资源总量3.4亿m3,其中地表水2.1亿m3,地下水1.8亿m3,二者重复计算量0.5亿m3。

御河的多年平均输沙量为520万t,泥沙主要来源于十里河、淤泥河和饮马河等,十里河多年平均输沙量246万t,淤泥河年输沙量31.8万t,占御河泥沙总量的70%。泥沙输移主要集中在汛期7-9月,占年泥沙总量的80%。由于受降水和风力因素的影响,年际变化也较大,输沙量最大2318万t(1967),最少123万t(1972)。沙的粒径以小于0.025mm,细颗粒为主,占90%。

截止到2000年底,御河流域有中型水库3座,即十里河水库(十里河),赵家窑水库(淤泥河)和文瀛湖水库。2000年水资源总量为1.42亿m3,水资源总利用量1.8亿m3,其中工业生产用水0.8亿m3,农业生产用水0.32亿m3,城镇居民生活用水0.47亿m3,农村人畜用水0.21亿m3,,超采地下水0.38亿m3。十里河流域水资源利用总量5611.5万m3,其中河川径流利用量875.1万m3,地下水利用量4736.4万m3。淤泥河流域水资源利用总量1097万m3。1984-2003年的20年间,大同城区所在的平原地带,累计开采地下水达28.4亿m3,年均开采量为1.42亿m3,每年平均超采量为0.5067亿m3。由于地下水的持续大量超采,已引起市区平原地下水位大幅度下降,形成了城北、城南、城西等4个面积近100km2的地下水位降落漏斗,引起了大范围地质灾害,导致地面下沉和大量地裂缝产生。而地表水则被污染,无法利用。

大同人均水资源占有量为415.8m3,占全省的85.3%,全国的12.0%。市区人均占有量仅为75m3,占全市的23.1%,全省的19.7%,全国的2.8%(3)。根据研究,当人均年径流量小于500m3时,社会经济发展将受到非常严重的水的压力,河流处于不健康的状态(4)。因此,大同的水资源处于十分贫乏的状态,河流的健康已出现危机。现在大同水资源开发利用率已达67.5%,研究表明,当水资源利用率超过40%时,虽然在短期内可满足社会经济发展对水的需求,但从长远看,将引发一系列环境问题,使生态系统遭到破坏,水资源的安全受到威胁,水资源开发利用不可持续,并将严重影响社会经济的可持续发展,河流处于不健康的状态。由此可见,大同的水资源已处于高压力状态,河流健康已出现问题,“水荒”问题严重。

目前,大同市城区人口有120多万,然而在北魏时期,作为都城的平城曾养活着100多万人,尽管当时没有工业用水的压力,但也有相当规模的手工业,以及繁荣的边塞贸易,能解决如此众多的居民与流动人口以及牲畜的用水问题,实在不是一件容易的事情。《水经注》对平城的水资源利用、水利系统的总体布局有比较详细的描述,从文中解读其成功理念,能给今人提供一些学习和借鉴的经验。

三、平城的水环境

北魏王朝150年的历史,其中就有96年在平城,太祖道武帝拓跋珪定都平城之举,不仅建立了兴盛的北魏王朝,而且为大同以后的繁荣奠定了基础。

凡立都之所,首先考虑的水源问题,古代都城大都选择在河流的附近。《管子·乘马》云:“凡立国都,非于大山之下,必于广川之上”,“高勿近旱而水用足,下勿近水而沟防省,因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳”(5)。这段话说明了立都的原则,一定要选择地势较高之处,又不能离水源太远,要保证有足够的用水;如果离水源太近,容易遭受水害,还需要修筑防洪设施,消耗大量的人力、物力和财力。《管子·度地》曰:“故圣人之处国者,必于不倾之地,而择地形之肥饶者”(6)。也就是说都城建立的地方,应有肥沃的土地。而平城既非大山之下,也非广川之上,没有肥沃的土地,它是因何被北魏统治者选定为都城的呢?又是如何利用御河这样一条比较小的河流的水资源,解决水资源利用的问题呢?

北魏平城是在汉朝的平城县之基础扩建而成,根据文物考古资料(7),平城遗址在今大同城北、大同火车站以西到陈庄一带,北依方山,外靠长城,位于御河西岸。今大同城北上皇庄之东和白马城村北的板筑城基,即是郭城的北墙遗迹。

《魏书·太祖纪》记载:“天兴元年(398),七月,迁都平城,始兴宫室,建宗庙,立社稷”。北魏太祖道武帝拓跋珪于公元398年自盛乐(今内蒙古和林格尔)迁都平城,开始大兴土木,建设平城。天兴2年(399),拓跋珪营造鹿苑,并且引如浑水,流入宫城,为平城的城市水利工程打好了基础。天赐3年(406)六月,拓跋珪再次扩建平城,修筑了面积约20平方里的“外城”。泰常7年(422),明元帝拓跋嗣又“筑平城外廓,周回三十二里”。新建廓城“绕宫城南,悉筑为坊”。太和9年(485),孝文帝元宏又一次“新作诸门”。至此,平城由秦汉以来的一个边塞无名小城,一跃而成为由“宫城”、“外城”、“廓城”三部分组成的一座规模宏大的帝王之都。至孝文帝太和17年(493)迁都洛阳时,平城共经历6帝7世96年之久,成为我国当时政治、经济、文化的中心,成为拥有百万人口的北方重镇。如此庞大的人口,单用水量就是一个天文数字,当时的水资源是如何解决的呢,我们从《水经注》中加以解读。

如浑水今名御河,是漯水(今名桑干河)的支流。“如浑水又东南流,注于漯水”。如浑水“出涼城旋鸿县西南五十余里,东流迳故城南,北俗谓之独谷孤城,水亦即名焉。东合旋鸿池水,水出旋鸿县东山下,水积成池。北引鱼水,水出鱼溪,南流注池。池水吐纳川流,以成巨沼,东西二里,南北四里,北对涼川城之南池,池方五十里,俗名乞伏袁池。虽隔越山阜,鸟道不远,云霞之间,常有西南流迳旋鸿县南,右合如浑水,是总二水之名矣。如浑水又东南流,迳永固县,县以大和中,因山堂之目以氏县也”。这段文字详细描述了如浑水名称的由来、源头、流经的线路、水量情况。

“右会羊水,水出平城县之西苑外武周塞,北出东转,迳燕昌城南。羊水又东注于如浑水,乱流迳方山西,岭上有文明太皇太后陵,陵之东北有高祖陵。二陵之南有永固堂,堂之四周隅雉列榭、阶、栏,及扉、户、梁、壁、椽、瓦,悉文石也。檐前四柱,采洛阳之八风谷黑石为之,雕镂隐起,以金银间云矩,有若锦焉。堂之内外四侧,结两石趺,张青石屏风,以文石为缘,并隐起忠孝之容,题刻贞顺之名。庙前镌石为碑、兽,碑石至佳。左右列柏,四周,迷禽闇(暗)日。院外西侧有思远灵图,图之西有斋堂,南门表二石阙,阙下斩山累结御路,下望灵泉宫池,皎若圆镜矣”。羊水今名淤泥河,是如浑水的支流。淤泥河多年平均径流量1098万m3,最大年径流量3260万m3,最小年径流量43.90万m3。属于暴雨型间歇来水的河流,年内分配不均,清水流量很小。流域内水土流失严重,素有“一碗水半碗泥”之称,故名淤泥河,河水年输沙量大。加上地形的影响,淤泥河难以利用,它给平城带来的不是水资源的利用,而是滔天洪水和泥沙淤积,增加了平城的防洪压力。

“如浑水又南至灵泉池,枝津东南注池,池东西百步,南北二百步。池渚旧名白杨泉,泉上有白杨树,因以名焉,其犹长杨五柞之流称矣。南面旧京,北背方岭,左右山原,亭观绣峙,方湖反景,若三山之倒水下。如浑水又南迳北宫下,旧宫人作薄所在。如浑水又南,分为二水,一水西出,南屈入北苑中,历诸池沼。又南迳虎圈东,魏太平真君五年(444)成之以牢虎也。……又迳平城西郭内,魏太常七年所城也。城周西郭外有郊天坛,坛之东侧有《郊天碑》,建兴四年立。其水又南,屈迳平城县故城南。……其水夹御路南流,迳蓬台西。……又南迳皇舅寺西,……又南远出郊郭,弱柳荫街,丝杨被浦,公私引裂,用周园溉,长塘曲池,所在布濩,故不可得而论也”。如浑水进入平城前,汇为灵泉池,东西长百步,南北长二百步(8),也就是说,龙泉池长300m,宽150m,面积大约为4.5万m2,规模还是比较宏大的。岸边生长有白杨树,说明水源充足,植被良好。如浑水南流分为东西两支,西支即如浑西水,实际上是一条季节性河流,进入北苑,环绕平城西郭,南流出郭,经平城故城,最后流出都城,汇入如浑水东支,合二为一,离开平城。如浑西水经历了整个平城西部,经过诸多池沼,同时还建立了大量人工池塘,美化了环境。出城后,又为农业灌溉提供了水源。说明当时平城的湖泊众多,不仅为平城提供了水源,而且也为平城建立了完善的排水系统,使如浑水的洪峰流量分为东西两股,缓减了都城东部的行洪压力,保障了都城的安全。北苑还建有虎圈、鹿苑,虎圈不仅有虎,而且散不有许多异兽珍禽,北魏统治者是游牧民族,崇尚骑射,养虎、养鹿主要是为了狩猎,由此可以间接地说明当时的老虎、鹿的资源是比较丰富的,生物多样性比较丰富,生态系统稳定。

“一水南迳白登山西。……其水又南迳平城县故城东,……水左有大道坛庙,……坛之东北,旧有静轮宫,……水右有三层浮图,真容鹫架,悉结石也。装制丽质,亦尽美善也。东郭外,太和中,阉人宕昌公钳耳庆时,立祗洹舍于东皋……。其水自北苑南出,历京城内。河干两湄,太和十年,累石结岸。夹塘之上,杂树交荫,郭南结两石桥,横水为梁。又南迳藉田及药圃西,明堂东。……加灵台于其上,下则引水为辟雍。水侧结石为塘,事准古制,是太和中之所经建也”。如浑水的东支,是如浑水的主干道,解决平城东部的水资源利用问题。

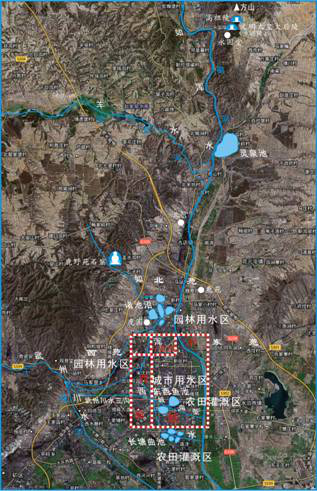

“如浑水又南,与武州川水会。水出县西南山下,二源翼导,俱发一山。东北流,合成一川,北流迳武州县故城西,王莽之桓州也。又东北,右合黄水,水西出黄阜下,东北流,圣山之水注焉,水出西山,东流注于黄水。黄水又东注武州川,又东历故亭北,右合火山西溪水,水导源火山,西北流,……其水又东北流,注武州川水。武州川水又东南流,水侧有石祗洹舍并诸窟室,比邱尼所居也。其水又东转,迳灵岩南,凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所希。山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目新眺。川水又东南流出山。《魏土地记》曰:平城西三十里武州塞口者也。自山口枝渠东出入苑,溉诸园池。苑有洛阳殿,殿北有宫馆。一水自枝渠南流东南出,火山水注之。水发火山东溪,东北流出山,山有石炭,火之热同樵炭也。又东注武州川,迳平城县南,东流注如浑水”。武州川水今名十里河,多年平均径流量4180万m3,多年平均清水径流量300万m3,多年平均水资源总量为7600万m3。从水资源总量看,十里河还是比较丰富的。加上有力的地形,为开发十里河提供了便利的自然条件。天兴二年(399),拓跋珪“凿渠引武州川水注之鹿苑中,疏为三沟,分流宫城内外”。这三条人工渠道的引水起点,从遥感影像图上看,应该在小站村。引水渠补给了平城西部的园林和城市的用水需求,同时通过如浑西水,为平城的排洪提供了泄洪通道。最后流出平城,还为农田灌溉提供了水源。天兴三年(400)三月,“穿城南渠,通于城内,作东西鱼池”(9)。这条城南渠应该是前面提到的三渠之南渠,向东延伸而成。北魏时期,平城的水环境复原示意图(见图1)。

图1 北魏平城水环境复原示意图

四、余 论

平城处于农业民族和游牧民族南北分界地段,是各民族不同生产生活方式所体现的不同文化相碰撞的结合地带。通过对《水经注》所记载的平城水环境的研究,我们认识到正是因为平城完善的水利设施和利用方式,使得其能够作为都城存在将近百年时间,也为大同成为塞外重镇打下了基础。通过解读《水经注》,可以得出以下3点认识。

1)平城的水资源利用大致可以划分为以下5个区域:北苑园林用水区、西苑园林用水区、东苑园林与农业灌溉用水区、城市用水区和城南农业灌溉用水区。

2)平城完善的水利工程系统,科学循环的水资源利用,提高了其利用率,为平城供水、防洪、城市建设等提供了稳定的水源。

古代的水资源利用主要是地表径流,对地下水利用较少。平城的水资源利用主要是如浑水和武州川水的地表径流,尽管河流径流量不大,但由于利用科学,使这些水资源的利用率达到了最大化。如浑水进入鹿苑(包括北苑、西苑、东苑),主流满足了北苑的园林用水和东苑以及平城东部的城市用水,出城后,余水还满足了城东、城南的农田灌溉用水。武州川水的3道渠,满足了西苑和平城西部的园林、居民生活用水,还有满足了自然湖泊和人工池塘的用水,同时还是如浑水及周边季节性河流的排洪渠道。既美化了环境,又保障了平城的行洪安全。出城后,满足了城南农田灌溉之需。

3)河流、湖泊的健康,是平城生态系统良性循环的基石。

如浑水流域湖泊池沼众多,既有天然的,也有人工的。这些湖泊是如浑水流域系统中主要的组成部分,具有极其重要的生态功能。它不仅调节如浑水及其支流的水量,调蓄洪水,还能够保护河流免受污染和洪水袭击,避免洪涝灾害,并能补充地下水供给。而且可以接受河水中的泥沙等沉积物及空气中的尘埃物质,净化水质,清洁空气,起着调节气候的作用,能够孕育许多物种,维持生物多样性等。今天,御河的年输沙量为520万t,北魏时期如浑水的输沙量也不会低多少,要不然也不会有“如浑”之名。这些泥沙如果都沉积在河道中,必然会使河床抬升,造成河道决口,而众多湖沼的存在降低了这一风险,保障了平城的安全。

总之,平城的水环境在北魏时期是良性的,其生态功能是健康的。平城水资源利用的成功案例是值得后人学习和借鉴的。

今天,大同水资源匮乏,供需矛盾凸现。我们应该学习北魏平城的水资源利用经验,尽可能的多用地表水,将水循环利用,提高利用率,使水资源发挥出最大的经济、社会和环境效益。将雨水、洪水、污水资源化,实现其对河流径流量和地下水的补给作用。对使用循环水的单位和个人应给予一定的补偿,发挥公众在节约用水、保护水资源方面的积极作用。

参考文献:

· [北魏]郦道元著.[民国]杨守敬,熊会贞疏.段熙仲点校.陈桥驿复校.水经注疏.南京:江苏古籍出版社,1989.6(1999.8重印)

· 胡海平.大同市水资源现状和存在问题及其对策.山西水利科技,2006,(3):78-80.

· 李乾太.北魏故都平城城市水利试探.晋阳学刊,1990,(4):90-95.

· 李英明,潘军峰.山西河流.北京:科学出版社,2004.9

· 管仲.管子?乘马[A].国学整理社.诸子集成.北京:中华书局,1986.13-17.

· 山西省文物局.中国文物地图集?山西分册.北京:中国地图出版社,2006.12

· 唐晓峰,黄义军.历史地理学读本.北京:北京大学出版社,2006.1

· 史念海.中国古都的变迁与文化融通.西安:陕西师范大学学报, 1994,(4):13-22.

· 朱士光.中国古都与中华文化关系研究.西安:陕西师范大学学报,2004,(1):23-28.

· 范世康,王尚义.建设特色文化名城:理论探讨与实证研究.太原:北岳文艺出版社,2008.10

(1)作者简介:孟万忠(1971—),男,山西清徐人,汉族,太原师范学院历史地理与环境变迁研究所高级工程师,陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心暨中国历史地理研究所博士研究生,研究方向为历史地理与环境变迁及GIS。

王尚义(1955—),男,汉族,山西交口人。太原师范学院校长,教授,博导,主要从事历史地理、社会经济发展与环境变迁研究。

(2)李英明等主编.山西河流.北京:科学出版社,2004.9:354-363.

(3)胡海平.大同市水资源现状和存在问题及其对策.山西水利科技,2006,(3):78-80.

(4)孟万忠.历史时期汾河中游河湖变迁研究,2008-2011,陕西师范大学博士学位论文.

(5)管仲.管子·乘马[A].国学整理社.诸子集成[C].北京:中华书局,1986.13-17.

(6)管仲.管子·度地[A].国学整理社.诸子集成[C].北京:中华书局,1986.303-306.

(7)山西省文物局.中国文物地图集?山西分册.北京:中国地图出版社,2006.12

(8)1步大约相当于今天的1.5m.

(9)魏收.魏书·卷二.帝纪第二.

|