|

历史时期,中国政治中心、经济重心区域经历了一个由关中盆地向关东地区,由黄河流域向江南地区的迁移过程,北方游牧民族的南侵,成为这一转变过程的重要外力。近年来学者对于经济重心区域南移关注颇多,而对于北方地区经济开发史研究相对较少。北魏于天兴元年(398年)迁都平城(今大同市)、太和九年(495年)迁都洛阳,期间近一个世纪里,地处桑干河上游的平城成为中国北方地区的政治、经济、文化中心。因桑干河上、中游地区恰好处于北部农牧分界线上,历史时期一直是中国北方诸民族交融、杂居地区,平城又位于连接漠北牧族与中原农耕民族的南北交通孔道之上,加之魏晋南北朝时期在中华民族形成史上的特殊意义,四世纪末至五世纪末的平城时代,便成为中国北方地区开发史上一个具有里程碑意义的时代。

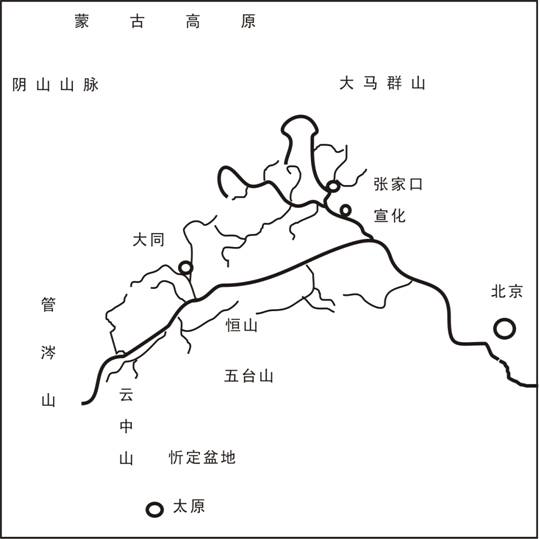

图1 大同(平城)及桑干河流域的地理位置

一、平城是5世纪中国北方地区的政治中心

平城位于北纬40°附近,桑干河上游地区,桑干河《水经注》称之漯水,其下游便是孕育了北京城的永定河。桑干河流域是中国北方一个具有特殊意义的流域——处于中原农耕政权与北方游牧部族胶合地带,中原王庭力量强大时,农耕方式便在这一地区得到推广,设置郡县、完粮纳税;北方牧族实力壮大南向扩张时,它便又演变为以畜牧为主的区域,和塞北牧场连为一体。地理位置决定了历史时期平城所在的桑干河流域,及流域所在的大同盆地及周围山地一直是汉族与游牧民族杂居的边郡之地。

(一)北魏是北朝时期最为强大的政权

元兴元年(398年),北魏由盛乐迁都平城,揭开了平城时代的序幕。同年拓跋硅就帝位,称道武帝,由此至孝文帝永明十一年(493年)强迁都洛阳止,平城时代历经了北魏道武、明元、太武、文成、献文、孝文六帝,在长达一个世纪的时间里一直是北魏都城所在。平城时代,北魏的疆域十分辽阔,是北朝时期北方实力最强的割据政权。

拓跋部作为一个传统的畜牧、狩猎部落,建国伊始就十分重视对周边畜牧区的控制。平城时代前期,主要通过战争,及战后对于人口、牲畜等物质的掳掠实施对周边牧族的控制,后随着政权稳定及汉化改革的推进,周边部族也开始通过朝贡等方式归属于北魏。

平城时代,每次征服战争之后便是大规模的掳掠,及“移民实京”政策的强制实施。如北魏最早向平城大规模移民发生在天兴元年(398年),是年攻灭后燕之后,“徒山东六州民吏及徒何、高丽杂夷三十六万,百工伎巧十余万口,以充京师”(1)。到太武帝拓跋煮时期,北魏军事力量趋于鼎盛,通过战争开疆拓土也达到了高峰,每消灭周遭一个割据政权就意味着向平城的一次大规模移民。如始光三年(426年),北魏军队进逼夏国境内,“分军四出,略居民,杀获数万,生口牛马十数万,徒万余家而还”。侥幸逃国战火的大夏国平民及其财产皆成了北魏的战利品,被迫开始向平城地区迁徙,由于路途遥远,“从人在道多死,其能到都者才十六七”;始光四年(427年),魏军再次大举西讨,攻入统万城,俘获大批夏国上层人士,如“虏昌群弟及其诸母、姊妹、妻妄、宫人万数”及“秦雍人士数干人”,这些人也多被迁往平城。再如太延五年(439年),西伐北凉获胜,一场大规模移民也同时开始,“徒凉州民三万余家于京师”(2),以每家五口计,这批移民就大约有15万人左右(3)。

世祖时期,非常重视黄河流域以西地区的开发,世祖每年巡行鄂尔多斯高原东南边缘的河西地区就是有力佐证。《魏书·食货志》记载,“世祖之平统万,定秦陇,以河西水草善乃以为牧地,畜产滋息,马至二百余万匹,橐駝將半之,牛羊則无数。高祖即位之后,复以河阳為牧場,恒置戎馬十万匹,以拟京師軍警之备。每岁自河西徙牧於并州,以漸南转,欲其習水土而無死傷也。而河西之牧彌滋矣。正光以後,天下喪亂,遂為羣宼所盜掠焉。”(4)始光三年十二月,“武都氐王楊元及沮渠蒙遜等皆遣使内附”,(5)沮渠蒙遜即北凉王,自东晋义熙八年(412年)以来一直占据河西走廊东段的姑藏,始光三年开始遣使向北魏朝贡。随着经过鄂尔多斯沙漠东南缘,沿秦州路、河西路通往西域诸国道路的开通,西域诸国也开始到平城朝贡。

由于距离遥远,政治、军事联系相对较弱,东北地区与平城之间的密切联系直到5世纪中叶才逐渐密集起来。具体表现在北魏兴安二年(453年)以后,东北各国开始向北魏朝贡,北魏也才开始对东北诸国贸易开始关注。东北各国曾到平城进行朝贡的国家大致有:高句丽、库莫奚、契丹、勿吉、夫余、地豆等过,其中前三国朝贡次数较多。据史书记载,高句丽等东北诸国对平城朝贡在时间有两个高峰时期:一是皇兴元年至太和三年达到最高潮,二是在太和八年以后出现第二个高潮。东北诸国等依然处于游牧状态,工商业落后,故与平城之间直接的经济贸易并不频繁,但出于对粮食的需求,这些国家与北魏毗邻地区的边贸却是必需的,他们之所以要不远万里到平城朝贡,在很大程度上就是要和平城政权建立友好关系,以便控制了北方农业区的北魏政权允许他们通过边贸以良马、皮毛等畜牧产品换取粮食、茶叶等必需品。如《魏书·契丹传》记载,太和三年高句丽与蠕蠕密谋夺取地豆地盘,契丹担心祸及自己,于是请求内附白狼水东部(即今大凌河),“自此岁常朝贡。后告饥,高祖矜之,听其入关市粜米。及世宗、肃宗时,恒遣使贡方物”(6)。

(二)平城及其畿内得到了迅速发展

北魏前期,从北方各地向京畿所在的大同盆地迁徙了大量的人口,仅道武帝时期就有150余万之多(7)。由于大量地移民,使盆地内民族构成日趋复杂,迁入得人口既有来自北方草原的拓跋部及其他游牧民族,也有从中原各地强行徙来的汉族及已经汉化的农耕民族。这些人口将先进的手工业、农业生产技术带到了平城地区,随着拓跋族汉化政策的推行、深入,在政府的鼓励政策下,京畿内农业、牧业和手工业迅速发展起来了。如天兴元年(398年) 北魏最早向平城大规模移民便是“徒山东六州民吏及徒何、高丽杂夷三十六万,百工伎巧十余万口,以充京师。”(8)这次移民将太行山以东传统农耕区的大量人口迁徙到了京畿之内,再如太和五年(481年)魏军南伐,“大破萧道成将,俘获三万余口送京师”,冯太后下令“以南俘万余口班赐群臣”(9),来自江南地区的这些人口同样给平城地区的农业、手工业发展注入新的活力。

大批移民,特别是农业人口的移入,为北魏畿内的政治、经济、文化建设发挥了极其重要的作用,在某种程度上可以说,是这些移民缔造了平城时代的辉煌。北魏建国之初便十分注意发展农业,在世祖时期农业生产已经开始普遍推行在高祖太和年间,更是频发奖励农耕的诏书,在一个农业基础原本薄弱的地区发展农业,一定数量的技术劳动力是首要条件。大批移民,特别是农耕人口的到来,是平城地区均田制的实施的基本前提,如若没有这些农业人口的迁入,旨在发展农业生产的均田制是无法实施的。所以大批移民的到来对大同盆地农业发展的具有重要的意义。

随着盆地内诸业的发展,经济基础的提升,京畿一代的城邑也进入了空前的建设和发展时期。《太祖纪》载北魏天兴元年八月划定了畿内和郊甸的范围,同年十—月又“典官制,立爵品”,仿照中原王朝初步建立了官僚体制。随着行政建制的确立,作为各级行政治所所在的城市也得到了发展,除平城之外,永固、鼓城、武周、善无、崞山、繁峙、桑干、北新城、阴馆、马邑、梁郡城、灵丘、莎泉、平舒、代、高柳等一批郡、县治所开始设置,大同盆地及周边山地的城市经济得到了前所未有的发展。

像北魏政权这样如此频繁地向京师地区大规模移民,在中国历史上也是少见的,如此移民的结果,是导致京畿人口在短时间急剧膨胀。据粗略估计,到孝文帝迁都洛阳之前,平城总人口已超过150万人,这也是历史时期人口数量的最高纪录,平城也就成为一个典型的移民都市。地理位置过于偏北、交通不便,大同盆地本身就是一个农牧兼宜的地区,经济基础薄弱,难以支撑一个京都所需,所以大量强制移民只能使这一塞上名城繁盛一时,然而,要维持这一繁盛,会付出巨大的代价,后来孝文帝迁都洛阳,在很大程度上与平城本身无法扭转的劣势有关。(10)尽管如此,平城时代京畿一代的经济发展、繁荣也是毋庸质疑的,太和十八年(494年)北魏迁都洛阳后,平城的地位仍不同于一般的州郡而被称为“北京”。 《魏书·韩显宗传》所载显宗上书中有“艇愿舆驾早还北京”一语(11),此处“北京”即指平城,可见平城在当时城市文化、经济之繁盛。

二、平城是5世纪中国北方地区的经济中心

“沿沙漠与农耕地区接壤的边界线形成往来通道,并在一些地方产生双方居民互市的市场,乃是人为地理学上的一般规律,而这些交通线路和交易城市的出现,往往在历史上具有重要意义”(12)。历史时期平城之所以重要,主要得益于其地处农牧交错地带之地理位置,借助北魏时期特殊的时代背景,平城被推到了幕前,演绎了历史时期最为辉煌的“平城时代”。

(一)平城成为北方地区的交通中心

平城时代,作为北魏政治中心所在,以平城为中心的大同盆地及四向交通得到了较快发展,在原有交通的基础上形成了东、西、南、北多条主要交通干线(13):

1.平城北上漠北的交通干线:主要经由桑干河支流东洋河上游的白川、大黑河上游的牛川、大黑河中游的白道,再经云中、善无进入漠北;

2.平城南下晋阳的交通干线:经过雁门关、汾河谷地,进入黄河中游地区;

3.平城前往西域的交通干线:经过鄂尔多斯沙漠东南缘,沿秦州路、河西路通往西域诸国;

4.平城连接东北地区的交通干线,主要有两条,一是经由上谷、密云、龙城等地前往,另一是经由阳高、天镇、张家口,再由多伦多转往西拉木伦河流域;

5.平城沟通华北平原的交通干线,经由浑源县、莎泉、灵丘,沿滱水流域东南行,翻过倒马关、飞狐关抵中山城,在此与太行山东麓的南北通衢连接。

以上所列交通干线是北魏时期以平成为中心的交通网络中核心线路,当时的以平城为中心的交通线路远不止此,譬如由平城至漠北就有多条:沿于延水到张北或到张北东北,再由此向漠北;从于延水上游的长川出发,翻越张北台地西部再北上;从平城正北方向前进,经过今丰镇县、集宁县等地,从东部翻越阴山山脉,再进入漠北;从平城西北方向前进,经过善无、云中、白道进入漠北,只是最后这条最为重要。

从平城西北向经善无、云中、白道进入漠北这条道路,早在先秦时期就已经存在,它的南段与山西高原中部的太原相连(即上文平城南下晋阳的交通干线),是周秦汉魏以来中原地区出师北伐塞外的三条道路之一的中道,从太原出兵“经雁门、马邑、云中出五原塞,直向龙城”(140,另外两道一是东北方向用兵,从位于太行山东麓的河北中山城发兵,经过北京、渔阳、辽西等地出庐龙塞,另外一道是西北用兵,经过陇西、武威、张掖、酒泉、敦煌等地进入塞外。这三条道路在历史时期皆十分重要,但由于中路直接连接塞外与中原王朝政治、经济中心区域,故较之西北、东北向交通干线更为重要,自古以来便是汉民族北向拓展及于塞外民族贸易的必由之路,日本学者松田寿南称之为“绢马交易”的通道(15),可窥其在长城南北地区商品贸易中的作用。在平城时代,平城成为了连接汾渭谷地的太原城与漠北地区的南北交通干线的枢纽,在北方交通网络中扮演者重要角色。

此外,平城通过河西走廊前往西域的交通干线,在历史时期也曾发挥过重要作用,它将平城与阴山山脉东部、河西走廊,连接在一起再及,平城沟通华北平原的交通干线。北魏攻下中山城后,立即着手经营定州。为便于定州和平城之间的联系,天行元年修筑了连接桑干河流域与河北平原之间的直道。《魏书》记载魏太祖“车驾自中山行幸常山之真定”南至邺城,“车驾将北还,发卒万任治直道。自望都关凿恒岭,至代五百余里”(16)。等地

该直道由中山城北行,自望都铁关沿广昌岭山路至广昌,再转入飞狐道。这条道较之原来经过倒马关再进入飞狐道的道路相比,距离明显缩短。天行元年,北魏修筑连接桑干河流域与河北平原之间的直道后不久,宋国贡使便开始频繁地前往平城,为了便于往来,又开辟了更为便捷的莎泉道,或曰灵丘道,进一步缩短了平城与中山城之间的距离。

(二)平城成为北方地区的牧、农产品贸易中心

由于平城时代早期,畜牧、狩猎经济在京畿地区依然占有重要比例,所以河北平原不仅要将粮食输供平城,一旦京畿遇到饥馑,北魏政府往往采用最简单、原始的办法——移民就食,让大批饥民进入河北平原觅食。如神瑞二年京畿饥馑,太宗提出迁都河北邺城以摆脱饥灾,当时重臣崔浩不同意迁都,但他也担心来年如果继续荒年,于是向太宗提出向太行山以东移民就食的建议,“太宗从之。于是,分民诣山东三州食,出仓谷以廪之”(17)。

平城时代,虽然作为京畿所在的桑干河上游地区农业经济得到极大程度的提高,但是由于拓跋、乌桓、库莫奚、高车、敕勒等从事畜牧狩猎的民族依然在人数上占有优势,人口总量仍然超过汉人,“即便后来拓跋部已逐渐向农耕化方向发展,但至少在平城时代的前半期,仍然在很大程度上保留着畜牧和狩猎经济的残余”(18)在平城时代的前期,作为统治阶级的拓跋部虽然不断汉化,但原本已畜牧和狩猎为主导产业的传统根本不可能在短期消失,所以在其都城平城经济活动中,畜牧产品的贸易就成为一个重要组成,这也是平城作为都城与中原一般都城在城市经济构成上的不同之处。

在平城贸易的畜牧产品主要来源地包括阴山山脉畜牧区、漠北畜牧区、桑干河上游畜牧区,以及鄂尔多斯东南边缘地区。这些产品来源主要有3个渠道:一是通过征讨战争掳掠至平城,进入商品流通环节;二是北魏军队狩猎;三是通过征服牧区的朝贡,畜牧产品进入平城商品流通环节。北魏时期,通过战争掳掠牲畜财富是其主要财政收入之一,特别在立国初期更为明显。《魏书·长孙嵩传》记载:“世族即位,进爵北平王、司州中正。诏问公卿:‘赫连、蠕蠕征讨何先?’嵩与平阳王长孙翰、司空奚金等曰:‘赫连居土,未能为患。蠕蠕世为边害,宜先讨伐,及则收其畜产,足以富国,不及则校猎阴山,多杀禽兽,皮肉筋角以充军实,亦愈于一小国。”(19)从这段对话中可以看出,征讨蠕蠕的目的首在“接收其畜产”,“以充军实”。征伐高车等部,莫不如此,将掳掠的牲畜运至平城,分给属下,由于数量庞大,势必要进入平城的商品流通领域。阴山地区十分适宜鹿的繁衍,鹿数量庞大,神鹿四年(431年)十一月,世祖巡幸至漠南,北部敕勒部驱赶数万只鹿到世祖驻地,举行大规模的狩猎活动,捕获的这些鹿,“诏尚书发车牛五百乘以运之”(20),同样被运至平城。阴山南部产野马,“驱野马至云中,置野马苑”(21)。云中川即今大黑河,该流域东起东山,西至黄河,东西200里,由北山至南山,南北约100多里,可养马“百万匹”(22),豢养在野马苑中的马,多运至平城,进入消费、贸易领域。

“世祖征蠕蠕,破之而还,至汉南。阗高车东部在巳尼陂,人畜甚众,去官军千余里。将遣左仆射安原等讨之,司徒长孙翰、尚书刘洁等谏,世祖不听,乃遣原等,并发新附高车,合万骑,至巳尼陂。高车诸部望军而降着数十万落。获马、牛、羊亦百万余。皆置汉南千里之外,乘高车,逐水草,畜牧蕃息。数年之后,渐知粒粮,岁致贡献。由是,国家马、牛、羊遂至于贱,毡皮委积。”(23)当时巳尼陂额高车族投降北魏军者达数十万落,一落按平均15人计算,降服的高车人将达数百万之众,北魏王朝把这些高车人安置在漠南千里之外,高车族在漠南地区经营畜牧业,规模不断扩大,剩余产品逐步增加,这些剩余产品源源不断地输入平城,进入贸易领域,导致平城地区马、牛、羊、毡皮等等畜牧产品堆积,价格下降。

由于平城时代桑干河上游地区畜牧业依然占据十分重要的地位,所以与周边农业产区,甚至与江南东晋、宋、齐等国贡使之间的贸易中,以牲畜及畜牧产品换取粮食类产品就成为经常性的必然事件。据考证,江南贡使进入平成的路线多沿太和山脉东麓南北大道抵达中山城,再经中山至平城的直道入平城,他们带到平城的贡品主要是农产品及其他日用杂品(24)。直到5世纪后半期,即进入高宗时期以后,拓跋部传统的畜牧、狩猎活动已呈现出明显的衰落特征,京畿内传统牧业逐步呈现出衰落态势,畜牧产品在平城城市经济中的作用日渐式微。

平城与位于太行山南北通道上的中山城之间交通线路的畅通,极大地促进了平城与华北平原河北、山东诸省之间的物质交流,特别是华北平原的粮食源源不断地输入平城,成为北魏京师地区主要的粮食供给地。上百万的大规模移民,平城畿内粮食严重短缺,特别在平城早期,京畿之内畜牧业依然占重要地位的时期,解决严重的粮食短缺,特别是饥馑年份的粮荒是北魏政权必须面对的一个迫切任务。从当时地理条件考虑,太行山以东的河北平原就成为北魏政权着力开拓的粮食供给地。皇始二年(397年),北魏军队攻陷攻取中山城灭亡后燕,鉴于中山城位于太行山东麓南北交通干线之有利条件,北魏军实力很快沿着太行山东麓东向华北平原扩张,不久整个河北平原就处于北魏掌控之下。自此,传统农耕区——河北平原就成为了支撑北魏政权的重要的粮食供给地。天行元年,北魏修筑连接桑干河流域与河北平原之间的直道后不久,宋国贡使便开始频繁地前往平城,为了便于往来,又开辟了更为便捷的莎泉道,或曰灵丘道,进一步缩短了平城与中山城之间的距离。

(三)平城成为北方手工产品及奢侈品贸易中心

处于经济、军事等方面考虑,北魏平城时代对开拓平城与华北平原农耕区、漠北牧区、西域诸国、乃至东北地区的贸易往来十分关注。《魏书·韩显宗传》记载了韩氏曾建议朝廷鼓励自由贸易,“仰惟太祖道武皇帝创基拨乱,日不暇给,然犹分别士庶,不令杂居,伎做屠沽,各有攸处。但不设科禁,买卖任情。贩贵易贱,错居混杂”(25)。该建议被北魏政府采纳。借助较为便利、通达的交通路线,在政府的鼓励下贸易活动随之活跃起来,期间只是东北地区距离遥远,政治、军事意义相对淡弱,直到5世纪中期才开始有意识地关注双方贸易往来,尽管如此,公元5世纪前后,平城作为中国北方最大的贸易中心地位是毋庸质疑的。

平城时代作为拓跋族的京都,城市经济在很大程度上保持了游牧部落的特征,譬如前文提及的畜牧经济依然占有很大比例。尽管如此,在5世纪,平城依然是整个北方农牧交错地区最为恢弘的城市,较之统万城等其他都城,平城的手工业、贸易业得到了很大程度的发展。

北魏王室、贵族的手工业生产及积极参与城市商品贸易的行为,可以作为平城时代城市商业经济发展的一个有力佐证。平城时代,京城内的百工伎巧多是北魏天兴元年(398年)春正月,从山东六州强迫迁徙而来,这些匠人多隶属北魏王室管辖,为了扩大王室经济力量,北魏皇帝还役使隶属皇室的匠人、奴仆,在帝妃宫殿、太子宫殿等建筑外,将纺织品、酒、猪、羊、牛马等手工业、畜牧业产品用来交易。《魏书·魏虏传》记载:“可孫昔妾媵之殿西鎧仗庫屋四十餘間,殿北絲綿布絹庫土屋一十餘間,僞太子宫在城東,亦開四門,瓦屋四角起樓,妃妾住皆土屋,婢使千餘人,織綾錦販賣,酤酒、養猪羊、牧牛馬、種菜逐利。太官八十餘窖,窖四千斛,半穀、半米,又有懸食瓦屋數十間,置尚方,作鐵及木,其袍衣使宫内婢爲之。僞太子别有倉庫,其郭城繞宫城南,悉築爲坊,坊開巷坊,大者容四五百家,小者六七十家,每南坊搜檢,以備奸巧”(26)。平城时代也是北魏政权一个逐步汉化的过程,与传统的游牧生产方式相一致,战争中对人口、牲畜、珍玩等物质掳掠一直存在,而虏获的人口多要带回平城,除了北魏王室留用外,余者赏赐给贵族官僚。这些掳掠人口中不乏手工业者、善经营者,北魏王室及贵族官僚便利用这些人口从事贸易生产活动。太和八年(484年)以前,北魏政府对官僚是不发放俸禄的,与之相应则是允许他们经商谋生,贵族官僚的积极参与在一定程度上推动了平城时代城市商业经济的繁荣。

此外,出于对商业贸易的重视,北魏王室及贵族还多与商人交好。如山西繁峙县籍的巨商莫含,“家世货值,赀累巨万”,早在刘琨控制并州时期,就被吸收到统治集团中,北魏时“甚为穆帝所重,常参军国大谋”(27),在当时的政治、军事、经济诸多领域发挥过重要作用。太祖时期,刘显预谋发动叛乱,商人王霸得知后,“履帝足于众中,帝乃驰还”(28)。王霸能提前得知消息说明其在当时上层社会中具有较高的地位,他悄悄地踩太祖的脚以传递消息,使太祖及时逃脱,又反映出他和太祖的关系也非同一般。进入平城时代以后,这些商人多成为北魏统治集团内与外国进行商贸活动的主要力量。

与外国借朝贡之名前来贸易的商人进行交易活动的便是上文提及的商人。如《魏书》记高祖时,“江南使至,多出藏内珍物,令都下富室好容服者貨之,令使任情交易”(29)。当时江南宋、齐等朝贡的使者到达平城后,北魏朝廷便拿出府藏珍宝,让居住在京都内的富商与之贸易。西域诸国自太延元年(435年)开始遣使到平城朝贡,嗣后诸国朝贡活动日益频繁,“借朝贡之名开展官营贸易和私人贸易,已是尽人皆知的事实”。(30)北魏与江南诸国,特别是西域诸国贸易的主要商品是奇珍异宝等奢侈品,这些奇珍异宝的来源主要有二:一是战争中从其他国家掳掠而来,二是各国使者、商人皆朝贡之名从西域等国携来,平城时代北魏多次对吐谷浑用兵,其主要用意显然在于确保秦州路畅通,以便西域各国朝贡、贸易道路畅通无阻。西域诸国商人不仅将珍宝等奢侈品运至平城进行贸易,且将一些手工技术传入平城。《魏书·西域传》记载大月氏商人不仅将琉璃贩运至平城,还在平城周边的山上开矿采石就地炼造,“采矿山中,于京师铸之。既成,光泽乃美于西方来者”。琉璃在北方部族中原本是珍奇之物,因为大月氏商人将其冶炼技术传入,“自此中国琉璃遂贱,人不复珍”(31)。

三、平城是5世纪中国北方地区的文化中心

东汉末年以来,随着北方汉族政权的分崩离析,汉族传统文化也失去了依靠政府官学传承的社会基础,分散传延与各地名门大族,但在北魏平城时代,又从河北、河西、江左等地区汇聚到塞上平城,并形成了著名的太和改制运动,这是对三代以降汉民族文化的一次补充、创新,多民族文化融合为中华民族文明注入富有生命力的了新鲜血液,这正是北魏平城时代作为北方地区文化中心的历史意义所在。

(一)各地名士“虏集”平城,创新了中华民族传统汉学

在北魏政坛上,移民及移民后裔的人数比例十分可观,如北魏政权的开创就得益于来自后燕政权的大臣,其中较为著名的有崔宏(崔浩之父),他深得道武帝拓跋硅的倚重,是北魏早期重要的谋士,仅在道武帝拓跋珪一朝,就有25名汉族人士受到重要,他们中的卫操、燕凤、许谦等名士,在北魏政治舞台上皆扮演了重要角色。又如在孝文帝迁都改制时,高允、李冲等降臣功不可没。这些人士,多在国破家亡之后,被北魏统治者有意识地网罗而致,并委以重用。

前文列举了北魏每次征伐获胜后,便将大批人口、牲畜、珍宝等掳掠至京畿之内,这些人口即包括普通百姓,也包括王室贵族的当时的名士。如北魏天兴元年(398年)向平城大规模移民,“徒山东六州民吏及徒何、高丽杂夷三十六万,百工伎巧十余万口,以充京师。”(32)这十余万口的移民包括大批后燕政权的官僚、文士。再如,太延五年(439)九月,太武帝拓跋焘灭北凉后,十分注意网罗、接纳北凉的名士学者,把他们集中迁移到京师平城,其中著名学者有刘顺、阐明、索敞、阴兴、宗钦、段承根、赵柔、广程骏、程弘、常爽等人。这些学者到达平城后,或著书修史,或讲授学业,使北魏京师一代入学风气由之大振,对拓跋部的汉化生了很大影响。

北魏时期,这些学者名士的历史贡献,不仅是推进了拓跋族的汉化进程,且有着更为深刻的社会文化层面的意义。对其文化层面的深远意义,李凭总结到:“值得注意的一件事是位于汉族文化的最高层次上的汉魏典章与学术文化不再由国家控制下的学校所垄断了。自从学校制度随着汉王朝的覆灭而废弃之后,汉魏典章与学术文化就不再由太学博士教授,而是改变为父子世代相传。因此,汉魏典章与学术文化就主要掌握在若干大的家族手中,从而形成了魏皆南北朝时期所特有的家学。”(33)即谓家学,其之传承便主要通过家族名士代代相沿。

其中,在河北地区,残存下来的汉魏典章与学术文化主要为清河崔氏、渤海高氏等世家大族所承袭,北魏平城时代最活跃的政治家崔浩、高允等人便是这样的门阀士族的代表人物,他们先后向道武帝、明元帝、太武帝、文成帝等北魏统治者介绍过汉族文化的精华,并以汉魏典章为蓝本为北魏王朝制礼作乐,建立了——整套的汉化制度。这些典章制度一直传续到文明太后临朝执政时期,为文明太后全面地推行汉化奠定了基础。

在西北河西走廊地区(当时称为凉州),西晋后期,张轨出任凉州刺史,起用汉族士人,招纳流民,兴建学校,选拔贤才并且大力发展农业、手工业与商业贸易,从而在河西走原地区形成了与河北地区发展程度大体相当的文明,并保不了汉魏以降的汉族文化,自前凉张氏以来,学术空气一直很浓郁,西凉、北凉政权延续保持了这一传统。北魏太延五年(439年),征服河西,那里文物的精品与士人的中坚大多被俘掠至平城,于是保存在河西地区的汉魏典章和学术文化进入北魏朝廷。继承河西地区汉族文化传统的代表人物则是李冲、常景等士人。李冲后来适逢文明太后临朝听政,成为北魏太和改制中的核心人物其中代表人物,平城时代西河地区学者的东迁和河西学风的东传,不仅对拓跋部的汉化生了很大影响,更使这些学术风气得以进一步传延不断。

江南地区,东汉以前是“地广人希”、“无积聚而多贫”的荒凉地区(34),曹操时期农业生产迅速发展,到南朝出现了“都邑之盛,士女富逸,歌声舞节,核服华妆”的富足局面(35),不仅文艺、教育与科技得到发展,汉魏典章制度在东晋南朝也有了传承、发展。这些来自中原而又有所发扬的典章制度与学术文化在文明太后临朗听政时期又被刘芳为代表的一批文人传到了平城(36)。

东汉末年以来,随着北方汉族政权的分崩离析,汉族传统文化也失去了依靠政府官学传承的社会基础,分散传延与各地名门大族,但在北魏平城时代,又从河北、河西、江左等地区汇聚到塞上平城,在文明太后时期形成了著名的太和改制运动。这不仅是从以拓跋部为首的北方游牧民族汉化运动的高峰,且是对三代秦汉以来汉民族文化的一次补充、创新,嗣后的中华文明虽然仍汉族文化为主导,经过平城时代的吸纳、发展,已经融合了北方、南方诸多少数民族的成分复杂的文化营养,例如包含在河北地区文明中含的匈奴、羯、鲜卑族慕容部的文化因素,包含在江左文明中的蛮、越文化因素,包含在河西文明中的氏、羌、鲜卑秃发等文化因素。不同民族的文化在北魏平城被熔于一炉,为中华民族的传统文明注入了新鲜血液,这正是北魏平城时代的历史文化意义所在。

(二)平城成为北方地区规模最大、最恢弘的城市

《魏书》卷二记载,398年“秋七月,迁都平城,始营宫室,建宗庙,立社稷。”可见平城的兴建是与迁都同时进行的。关于平城规模的具体形制,《魏书·莫含附莫题传》记载道武帝“欲广宫室,轨度平城四方数十里,将模邺、洛、长安之制,运材数百万根。”(37)平城的规划模拟了中原都会邺城、洛阳、长安,不仅如此,参与城市建设的工匠也都是来自后燕旧都中山等地的“百工伎巧”。到明元帝泰常七年(422)九月,又下令征发劳役,修筑京师外郭,据《魏书·太宗纪》泰常七年条载:九月“辛亥,筑平城外郭,周回三十二里”(38)。此外《大平寰宇记·河东道十》云州云中县条因《冀州图》曰:“古平城在白登台南三里,有水焉。其城东西八里,南北九里”。(39)该城呈长方形,周长34里,似与北魏平城的郭城范围略同,分析《冀州图》这段文字来看,很可能是作者将北魏平城郭城误作汉代平城了(40)。依据《水经注·灅水》记载分析(41),北魏平城是由南、北两个部分组成的,北部是宫城,南部是郭城,这一点由《南齐书·魏虏传》所载“其郭城绕宫城南”亦可佐证(42)。在北方地区,与平城同时代的规模较大的城市,惟统万城可与之相提并论,但统万城规模远不及此。

除规模宏大之外,平城城内的建筑物也是十分壮观。据史书记载,拓跋珪时期平城已经了十二座城门,并动用了数百万根木材,修筑有天文殿、天华殿、天安殿、中天殿、紫极殿、昭阳殿、西宫等建筑物。《南齐书·魏虜》记载北魏天兴元年(398年)“徙其居民大築郭邑,截平城西爲宫城,四角起樓、女墻,門不施屋。城又無壍,南門外立二土門,内立廟,開四門,各隨方色,凡五廟一世一間,瓦屋其西,立太社佛狸所居雲母等三殿”。(43)关于北魏平城的官城,《读史方舆纪要·山西六》大同府大同县条载:“平城宫,在府北门外,后魏故言也。……今仅有二土台,东西对峙,盖故阀门也。又,城西门又有二土台,盖辽全宫阀云。……今城东五里无忧坡上有平城外郭,南北宛然。相传后魏时故址。”(44)此知,北魏宫城辽时尚存,至清便仅为二土台了。

平城郭城的城墙的兴建于泰常六年(422年),郭城内主要有作为居住区的坊、举行宗教活动的寺庙以及北魏王朝的中央各级机构。关于城内里坊情况,《南齐书·魏虏传》记,郭城内“悉筑为坊,坊开巷。坊大者客四五百小者六七十家。每南坊搜检,以备奸巧”(45)。北魏王朝对郭城的管理严格,不仅常常进行搜检,而且要晨昏定时启闭谙门。坊中的居住者既有皇戚勋臣,也有庶民百姓。郭城内寺院的数量相当多,据《魏书·释老志》载:“京城内寺新旧且百所,僧尼二千余人。”(46)其中较有名气者为五级大寺、永宁寺、天官寺、建明寺、报德寺和皇舅守等。于泰常七年(422年)在其外围修筑了郭城,并规划成坊。

随着城市建设规模的扩展,必然要延展到城郊。北魏以前平城四郊基本是荒野之地,天兴二年(399年)二月,北魏破高车等游牧部落,获俘虏九万余口,“以所获高车众起鹿苑,南囚台阴,北距长城,东包白登,属之西山,广轮数十里,凿渠引武川水注之苑中,疏为三沟,分流官城内外。”(47)到明元帝时期,又将城外的鹿苑—分为三,形成为后来的东苑、西苑和北苑,嗣后随着平城及其周围地区人口的迅速增加,人、地供需矛盾突出,北魏王朝不得不开放山禁,退苑还耕(48),从献文帝时期起,三苑逐步变成了农田,随着农耕发展,后来在平城南北便设置了鼓城、永固二县。

在东郊,建有东苑,苑内主要建筑是水兴四年(412)修建的太祖庙,它“东包白登,周回三十里”(49),又称东庙。西郭外,主要建筑是建于道武帝天赐二年(405年)的郊天坛,每岁四月一祭,至太和十八年(494年)始罢。郊天坛西是西苑,泰常三年(418年)明元帝“筑宫于西苑”(50),范围极大,内多珍禽猛兽。据《水经注·灅水》载:武周川“自山口枝渠东出,入苑,诸园池。苑有洛阳殿,殿北有宫馆山,因岩结构。真容矩壮,世法所希。山堂水殿,烟寺相望。林渊锦镜,缀目新眺。”位于北郊的北苑内有鹿野佛图,有“神僧居其中焉”(51),也是北魏王室主要的礼佛场所,苑文明太后和孝文帝屡幸其处。南郊的重要建筑是明堂和大道坛庙,明堂系太和午间所建,“上圆—下方,四周十二堂九室,……加灵台于其上,下则引水为辟雍,水侧结石为塘,事准古制”。大道坛庙是始光二年(425年)由少室道士冠谦之建议而修建的,它是北魏平城时代道教的主要建筑之一。太和十五年(491年)被迁往“都南桑乾之阴,岳山之阳”,更名祟虚寺(52)。

太和年间,平城进入平城时代最为繁荣的阶段,也是其历史时期最为繁荣的阶段。据《释老志》记载:太和十五年(491年)城内,“里宅栉比,人神猥凑”。当时平城城内不仅人口稠密,且随着城市商业经济的发展,逐渐地打破了北魏初期士庶之间“各有他处“的界限,《魏书·韩麒麟附韩显宋传》记载韩显宗向孝文帝上书:“……仰恨太祖道武皇帝创基拨乱,日不暇给,然犹分别士庶、不今杂居,伎作屠沽,各有攸处。但不设科禁,卖买任情,贩贵易贱,错用混杂。”(53)这段材料是平城时代人口骤增与商业发展有力佐证。

北魏平城,是在汉代平城县的基础上扩建而成,它包括宫城、外城、城郭三个部分组成。今天考古挖掘证明,平城遗址位于大同市周边,外城北墙在大同城北上皇庄、白马城、安家小村一带,南城墙在大同城北操场城一带,西城墙在上皇庄以南,东城墙在大同御河以西。这个区域的面积约有60多平方公里。近年来,大同火车站东北曾发现遗迹,是北魏宫城与官衙的旧址。在平城时代的96年间,道武帝、明元帝、太武帝、文成帝、献文帝、孝文帝共6位皇帝在此执政,他们先后建宫城、外城、内城;建太和殿、安昌殿、坤德六合殿、乾象六合殿等十多座宫殿;陆续开凿了云冈、方山、野鹿苑等处石窟及丰宫太庙等寺庙,修筑了西起雷公山、东至采凉山和白登山的皇家园林;营造了永固陵、万年堂等规模庞大的皇家陵墓。城市空间布局的扩展,为平城在历史上成为北方政治、军事、经济、文化中心,成为一座拥有一百多万居民的城市奠定了物质基础。

无论从空间规模,还是人口规模分析,平城都是5世纪中国北方地区最为恢宏的国际性都市。

四、平城时代是中华民族形成过程中的重要时期

气候趋寒及中原实力减弱,使北方游牧民族在汉末以来不断南下,长城沿线战乱频仍,农耕民族大幅南敛,中国北部地区出现了一段长达两个世纪的生产停滞时期。平城时代的出现不仅结束了这一停滞,且迎合了西晋末年以来中国边远地区逐步开发的潮流,成为5世纪中国北方地区开发的政治、经济及文化中心。平城时代在中国北方地区开发史上具有里程碑式的重要意义,在桑干河流域开发史上,则是最为辉煌的时期。

(一)平城时代是中国北方地区开发史上的重要阶段

从已发现文化遗址来看,商周时期中国北方开发大致到了东北辽宁大凌河流域、北京、河北中部、山西中部一线,通过推行诸侯分封这些地区开始得到一定程度的开发,所谓的开发,杨宽先生解释为“是指耕地的垦辟,农业地区的扩展,土地利用率的提高”(54)。

桑干河上游及大同盆地的开发,可以追溯到秦汉时期的移民实边、设置郡县,当时大同盆地大部分属雁门郡,东部一隅属代郡,西部一侧属定襄郡。西汉雁门郡治就位于桑干河上游的阴馆,当时雁门郡“戸七萬三千一百三十,口二十九萬三千四百五十四”(55),较之毗邻的代郡、云中郡、定襄郡户、口均要多出许多。东汉末年,中原内乱式微,北方匈奴族乘机南扰,毗邻漠北草原的大同盆地首当其冲,于是盆地内汉族居民纷纷南逃,农耕居民亡散殆尽。据《元和郡县志·河东道三》云州条载:“今州即雁门郡地。在汉,雁门郡之平城县也。汉末大乱,匈奴侵边,自定襄以西,云中、雁西河遂空”(56)。从这条史料可以看出,东汉末年包括大同盆地在内的整个北部边境地区,汉民族势力急剧南撤。

汉民族势力大幅度内敛的态势,魏晋南北朝时期进一步发展,中原政权内部纷争不已、国力大耗,因无力北顾于是对北部边郡之地采取了放弃的态度。正如《晋书·地理志上》并州条所记:“魏黄初元年复置并州,自陉岭以北并弃之,至晋因而不改。”(57)这里的陉岭即勾注山,又名雁门山(58),从这条记载可知,至迟在曹魏黄初元年(220年),汉族统治势力已经撤到了雁门关以南,陉岭成为当时汉族势力与北方游牧民族势力的一道分界线。

西晋永嘉四年拓跋部进入桑干河上游。拓跋珪于登国元年(386年)即代王位,同年四月改代王为魏王,建立北魏,定都盛乐。北魏天兴元年(398年)自盛乐迁都平城,嗣后直到太和十九年(495年)迁都洛阳,期间近一个世纪,平城所在的桑干河上游不仅是北魏京畿重地,且成为整个北方的政治中心。北魏定都平城以后,雁北从荒僻的边郡之地变成了北魏王朝的政治中心和经济上重点经营的地区。

魏晋南北朝386年间,除西晋30余年全国处于统一状态外,余下三个半世纪里,中国一直是处在分裂、动荡、对峙的状态中,这一时期方国林立、政权更迭频仍,作为传统农业区的黄河中下游地区社会生产力遭到重大破坏。但在十六国时期,由于北方游牧民族的汉化进程加剧,长城沿线农牧交错地带也得呆了前所未有的开发,其中北魏、中国北方两次短期统一期间尤为凸显。

北魏作为十六国后期一个割据政权,太武帝的东征西战,使北方大部分地区归于其统治之下,之后通过一系列汉化政策,特别是文明太后时期均田制、三长制等一系列汉化政策的推行,将北魏王朝的势力真正深入到了中原基层,由之北魏王朝成了整个北方地区真正意义上的中央集权统治政权。在四世纪末至五世纪末的一个世纪里,今大同市进入了其文明史上最为绚丽多姿时期——平城时代。通过北魏迁都之初,特别是世祖时期(423-450年)大规模的“移民实京” 活动,平城居民大约达到一百万人,从人口结构分析,各族人民聚居杂处,“平城变成了一座大规模的国际都市”(59)。随着汉族移民大量充实,及文明太后汉化改革措施的实施,中原封建政治制度、农业生产方式在这些地区得到广泛推行,成为和中原汉民族核心区域一样的农耕区,汉化程度达到了先秦以来前所未有的程度。

在中国边地开发史上,魏晋南北朝是上承秦汉、下启隋唐的重要历史阶段,同时也是中外文化交流史上一个开放的、传播与吸收并举的活跃时期。

(二)平城时代在中华民族形成过程中的具有重要意义

中华民族的形成经历了漫长的过程,从其演变进程分析大致可以分为两个阶段:前一阶段几千年来历史进程中的自然演进,后一阶段则是近代以来在抵抗殖民势力侵略斗争中形成了自觉的民族认识。在漫长的历史时期,中华民族的形成主要体现在以农耕为主的中原汉民族与周边游牧、狩猎民族的融合上。期间,在北方地区,长城作为人为的农牧分界线,其之关隘不只是战场,更是农牧双方“茶马互市”的贸易场所。

地下发掘的考古材料证明,夏、商、周三代并不是同一部族前后相续的三个朝代,应是原本并不相同的三个部族先后取得了中原地区的统治权。考古材料也证明,商代文化在很大程度上是对夏文化的继承和发展,周则受到商文化的深远影响,经过夏、商、周三代文化的继承,“华夏”民族逐渐形成。

文献记载证明,东周以后汉民族的形成也是由许多并非同一血缘的族种融合而成。在汉民族形成过程中,春秋战国时期、魏晋南北朝时期,是其中规模最大、最重要两个时期。经历春秋战国民族融合之后,出现了秦、汉两个强大的统一帝国,春秋战国时期所谓之“东夷”、“南蛮”、“西戎”、“北狄”等部族多被融合奥汉民族之中,汉族开始形成;经历魏晋南北朝民族融合之后,出现了隋、唐两个统一帝国,北方匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等部族开始融入中原汉族,这也是一次全国范围的民族大融合,“唐人”的名称至今还在海外流行的。可见,汉族原本就是由许多不同的民族融合而成的。

汉、唐已降,元、清皆为少数民族政权,为巩固其统治,这些少数民族统治阶级努力推行汉化政策,加速了民族融合进程。近代面对西方列强的入侵,特别是中日甲午战争以后民族危机的加深,促成了中华民族自觉意识的形成,中华民族作为一个自觉的稳定共同体最终形成。辛亥革命建立民国以后,“中华民族”这个名称开始被广泛使用。

平城位于桑干河流域,桑干河上游有恢河、源子河两条河流,其中恢河源于山西省宁武县管涔山麓分水岭村,源子河源于山西省左云县截口山麓。两条支流在今朔州市马邑村会合后始称桑干河。桑干河流经朔州市、大同市,至阳高县尉家小堡村进入河北省境内。桑干河流域北部大致以长城沿线山地与蒙古高原为界,西南部沿管涔山东部、芦芽山东北部与晋西北分界,南部基本以恒山、勾注山一线与山西高原分界。政治形势、地理位置决定了5世纪的平城必然成为民族融合的炼炉。

北魏平城时代对于大同盆地及其周边山地的开发,“是在北方地区自汉末以来因战乱频仍而生产停滞长达两个世纪的情况下进行的,因此,对它开发的意义已经远远地超出了在这——局部地区创造的经济价值。首先,晋末以来,我国出现了边远地区经济逐渐发展的新局面,长江以南地区经济苗先得到了长足的发展,而大同盆地也及时赶上了这一潮流。其次,北魏平城时代所处的五世纪是北方社会生产逐渐恢复并发展的时代,大同盆地凭藉北魏五朝在此建国的历史契机,走到了这一时代的前列,从而在这一个世纪中成为整个北方的政治中心。第三,在开发大同盆地的共同劳动中,汉族与北方各游牧民族人民通过生产经验与技术的交流而增进了民族感情,推动了民族的交往,促进了文化的交流,从而使大同盆地形成为一座民族融合的大熔炉”(60)。

(1)《魏书》卷2《太祖纪》。

(2)《魏书》卷4《世祖纪》。

(3)葛剑雄、安介生:《四海同根:移民与中国传统文化》,第17页。

(4)《魏书》卷110《食货志》。

(5)《魏书》卷4上《帝紀第四·世祖紀上》。

(6)《魏书》卷100《契丹传》。

(7)李凭:《北魏平城时代》,社会科学文献出版社2000年,附篇二第二节。

(8)《魏书》卷2《太祖纪》。

(9)《魏书》卷7《高祖纪》页。

(10)安介生:《北魏代都人口迁出考》,《史念海先生八十寿辰学术文集》,陕西师大出版社。1996年,第372页—383页。

(11)《魏书》卷60《韩麒麟附韩显宗传》

(12)[日]前田正名著,李凭等译:《平城历史地理》,书目文献出版社1994年,第134页。

(13)[日]前田正名著,李凭等译:《平城历史地理》,书目文献出版社1994年,第四章《以平城为中心的交通网》,第115-246页。

(14)《太平寰宇记》卷49《河东道十·云州·云中县》

(15)[日]松田寿南:《古代中国与周围民族》,《历史教育》之五、六合刊,转引自《平城历史地理学》,第131页。

(16)《魏书》卷2《太祖纪》。

(17)《魏书》卷35《崔浩传》。

(18)《[日]前田正名著,李凭等译:《平城历史地理》,书目文献出版社1994年,第249页。

(19)《魏书》卷52《长孙嵩传》

(20)《魏书》卷28《古弼传》。

(21)《魏书》卷4上“太延二年(436年)十一月已酉”条

(22)《魏书》卷42《燕风传》

(23)《魏书》卷103《高车传》。

(24)《宋书》卷46《张扬传》,《魏书》卷55《李孝伯传》。

(25)《魏书》卷60《韩显宗传》。

(26)《魏书》卷57《魏虏传》。

(27)《魏书》卷23《莫含传》。

(28)《魏书》卷2《太祖纪》。

(29)《魏书》卷53《李世安传》。

(30)[日]前田正名著,李凭等译:《平城历史地理》,书目文献出版社1994年,第282页。

(31)《魏书》卷102《西域传》

(32)《魏书》卷2《太祖纪》。

(33)李凭:《北魏平城时代》,社会科学文献出版社2000年,第283页。

(34)《史记》卷129《货殖列传》。

(35)《南齐书》卷53《良政传·序》。

(36)《南齐书》卷55《刘芳传》。

(37)《魏书》卷23《莫含附莫题传》

(38)《魏书》卷3《太宗纪》泰常七年条

(39)《大平寰宇记》卷四九《河东道十》

(40)李凭:《北魏平城时代》,社会科学文献出版社2000年,第298页。

(41)《水经注》卷13《灅水》

(42)《南齐书》卷57《魏虏传》

(43)《南齐书》卷57《列傳第三十八·魏虜》。

(44)《读史方舆纪要》卷44《山西六》。

(45)《南齐书》卷57《魏虏传》。

(46)《魏书》卷114《释老志》。

(47)《魏书》卷二《太祖纪》。

(48)详见《魏书》卷六《显袒纪》皇兴四年(470年)十一月条、同书卷七上《高祖纪上》延兴三年(473年)? 十二月庚戌条。

(49)《魏书》卷3《太宗记》。

(50)《魏书》卷108《札志一》。

(51)《魏书》卷114《释老志》。

(52)《魏书》卷114《释老志》,卷7《高祖纪下》。

(53)《魏书》卷60《韩麒麟附韩显宋传》

(54)杨宽:《西周春秋时代对东方和北方的开发》,1982年,第109页。

(55)班固:《漢書》卷二十八下

(56)《元和郡县图 志》卷一四《河东道三》。

(57)《晋书》卷一四《地理志上》。

(58)《读史方舆纪要》卷二九《山西》勾注条

(59)[日]前田正名著,李凭等译:《平城历史地理》,书目文献出版社1994年,第313页。

(60)李凭:《北魏平城时代》,社会科学文献出版社2000年,第281页。

|