|

新中国建立后,毛泽东主席曾多次到过河北各地,据初步统计有近百次之多,他曾风趣地对人讲到:“我现在已经是河北人了,我是生在湖南,死在河北。”[1]他仅在邯郸视察、停留就有26次,并多次发表重要谈话。[2]1959年9月24日,毛泽东从南方归来途中视察邯郸,中午时分到达成安县考察棉花生产情况,在棉田中央的临时休息室内与当地群众亲切交流,畅谈邯郸发展的历史与未来:“邯郸是赵国的都城,是五大古都之一,那时候有邯郸、洛阳……;那时候没有上海、天津大城市。洛阳、邯郸是要复兴的,因为它出铁、煤、棉花、粮食。邯郸有五万万吨铁的蕴藏,很有希望搞个大钢铁城。”[3]毛泽东主席的这一谈话表现出他对邯郸历史的深刻了解及对邯郸未来发展的殷切期望。谈话至今被广泛引用和宣传[4],特别是受到了邯郸当地的高度重视,邯郸市博物馆在显要位置将书写主席这一谈话内容的展板隆重陈列(参见附图)。这一邯郸历史问题的谈话体现出主席渊博的历史知识,包含有丰富的历史信息。同时,从文字表述来看,邯郸属“五大古都”之说尚有不够准确之处,这里查证历史文献,试对其进行诠释并进一步做出考订。

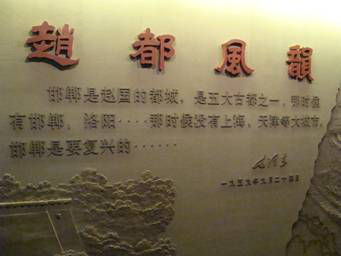

附图:邯郸市博物馆关于毛泽东主席邯郸历史问题谈话的展板

从相关文献及论著对毛泽东论邯郸历史问题的文字记载或引用来看,尚存在一定的出入,有必要予以厘定。前引1978年编印的《邯郸地区文物普查资料汇编》中有关主席邯郸历史问题谈话的记载应是较为准确的原始出处,只是在“那时候没有上海、天津大城市”的“天津”与“大城市”之间缺少一个“等”字。邯郸市博物馆的展板中已将这一缺字补上,“邯郸是赵国的都城,是五大古都之一,那时候有邯郸、洛阳……那时候没有上海、天津等大城市,邯郸是要复兴的……”(参见附图),这是值得肯定的,但在标点及省略的使用上存在不当之处,“大城市”之后应为句号,“邯郸是要复兴的”之前的“洛阳”及顿号的省略应有一定的标示。此外,一些文章在引用这一文献时同样存在标点或省略的使用不当问题[5],甚至有的引用衍生出新的文字,如将“那时候没有上海、天津等大城市”误为“那时候没有上海、天津、北京”[6]。(参见附表)

附表:毛泽东邯郸历史问题谈话的文献记载及部分引用情况

|

文献记载或引用

|

文献来源

|

|

邯郸是赵国的都城,是五大古都之一,那时候有邯郸、洛阳……;那时候没有上海、天津大城市。洛阳、邯郸是要复兴的,因为它出铁、煤、棉花、粮食。邯郸有五万万吨铁的蕴藏,很有希望搞个大钢铁城。

|

《毛主席视察成安“九?二四”丰产方》,邯郸地区文化局编:《邯郸地区文物普查资料汇编》,1978年11月刊印,第1-2页。

|

|

邯郸是赵国的都城,是五大古都之一,那时候有邯郸、洛阳……那时候没有上海、天津等大城市,邯郸是要复兴的……

|

邯郸市博物馆关于毛泽东主席邯郸历史问题谈话的展板

|

|

邯郸是赵国的都城,是五大古都之一。邯郸是要复兴的。

|

王兴:《三代领导人关怀邯郸》,《中华儿女》(海外版)2000年第12期。

|

|

邯郸是赵国的都城,是五大古都之一,那时候有邯郸、洛阳,那时候没有上海、天津、北京。邯郸是要复兴的,邯郸有五万万吨铁的蕴藏,很有希望搞个大钢铁城。

|

董海林:《建设区域经济中心与邯郸伟大复兴》,《邯郸学院学报》2007年第4期。

|

|

邯郸是赵国的都城,是五大古都之一,那时候有邯郸、洛阳,那时候没有上海、天津等大城市。

|

王志勇:《关于“邯郸学”的若干思索》,《邯郸职业技术学院学报》2008年第2期。

|

毛泽东主席这一邯郸历史问题的谈话,强调了邯郸城市曾经有过的辉煌的历史地位,“邯郸是赵国的都城”,“是五大古都之一”,其中邯郸为“五大古都”之说尚需要加以辨析。所谓古都即古代独立王朝或政权的都城,中国古代王朝更替频繁,加之其它原因的迁都建都,形成了数量众多的都城。“就广义的古都来说,自三代以下,我国共有古都217处,涉及的王朝或政权277个。这里面包括建立在内地的古都164处,建立在周边各地的古都53处。”[7]而大古都当为古都中的荦荦大者,大古都之说始于民国时期,从学术讨论来看,主要有五大古都、六大古都、七大古都和八大古都之说,四种大古都之说中均未囊括古都邯郸。邯郸虽为古都,但未能进入大古都之列。邯郸属五大古都之说从未见于历史文献和其它近人今人论述,尚缺乏足够的依据和说服力,然而主席关于邯郸历史问题的谈话必定有其确切的历史依据(当然主席并未对此做出进一步说明),那么,这一说法的历史或文献依据又是什么呢?

主席在谈话中提到“邯郸是赵国的都城,是五大古都之一,那时候有邯郸、洛阳……”,综合分析谈话中的历史和文本信息,经过查考比对历史文献,可以找到这一论述所依据材料出处的蛛丝马迹。据班固《汉书·食货志》记载:

莽乃下诏曰:“夫《周礼》有赊贷,《乐语》有五均,传记各有斡焉。今开赊贷,张五均,设诸斡者,所以齐众庶,抑并兼也。”遂于长安及五都立五均官,更名长安东西市令及洛阳、邯郸、临淄、宛、成都市长皆为五均司市师。东市称京,西市称畿,洛阳称中,余四都各用东西南北为称,皆置交易丞五人,钱府丞一人。

西汉末年,王莽为加强经济管理,进行托古改制,推行五均六莞制度,即对盐、铁、酒实行专卖,钱币铸造归政府专营,对山川湖泽特种行业开征税收和五均赊贷。依据周礼设置五均官管理市场物价,更名国都长安东西市令及五都洛阳、邯郸、临淄、宛(今河南南阳)、成都的市长均为五均司市师,并设置交易丞、钱府丞进行管理,以平抑物件,稳定市场。从文献可知,当时有五都之说,邯郸位居五都之中,位列第二。何者谓都?《左传·隐公元年》曰:“先王之制,大都不过参国之一,中五之一,小九之一。”又《左传·庄公二十八年》曰:“邑有宗庙先君之主曰都,无曰邑。”至西汉时期,都当指城之大者,即大都会、大城市。王莽时期,能在洛阳、邯郸等五个城市专门设立官员管理市场物价,说明当时这些城市工商业的发达及在全国的显著地位,也因此有国都之外的五都之说。五都者即五大城市,据目前可考,五都之说始于西汉,见于《汉书》等文献。顾炎武《日知录》卷二十二云:“《食货志》言长安及五都,以洛阳、邯郸、临淄、宛、成都为五都,而长安不与焉。此又所谓通邑大都居一方之会者也。”五都之说还多次见于东汉及魏晋南北朝时期的其它文献当中,如班固《西都赋》云:“与乎州郡之豪杰,五都之货殖,三选七迁,充奉陵邑。盖以强干弱枝,隆上都而观万国也”(梁萧统《文选》卷一);张衡《西京赋》曰:“五都货殖,既迁既引,商旅联槅,隐隐展展,冠带交错,方辕接轸”(梁萧统《文选》卷二);李康《养生论》云:“譬命驾而游五都之市,则天下之货毕陈矣”(梁萧统《文选》卷五十三);鲍照《咏史诗》曰:“五都矜财雄,三川养声利”(梁萧统《文选》卷二十一)。又如唐代杜佑《通典》、宋代马端临《文献通考》等史学文献中多次引用《汉书·食货志》中有关五都设立五均司市师官职之事。可见,洛阳、邯郸、临淄、宛、成都作为五都即五大城市之论,已为时人所认同,并为后人所称引。

毛泽东主席有关邯郸城市历史的谈话当出自《汉书·食货志》的这段材料。谈话中,主席在提到邯郸属战国时期赵国的首都后,说到邯郸“是五大古都之一”,又提到“那时候有邯郸、洛阳……”,“洛阳、邯郸是要复兴的”,先后两次提到洛阳、邯郸,这些信息与历史文献反映的王莽时除国都长安外尚有五都之说基本吻合。历史文献中有汉代“五都”,谈话中变为“五大古都”;历史文献中五都之中洛阳位居首位并其次有邯郸等城市,谈话中主席反复讲到洛阳、邯郸;谈话中先提到“邯郸是赵国都城”属战国时期的史实,其后谈到汉代的五都及洛阳、邯郸的地位,亦可谓顺理成章。不过,谈话中的“五大古都”当为“五都”之误。经以上查证分析考订,可将毛泽东主席邯郸历史问题谈话的文字勘定如下(圆括号内为增补说明文字,为笔者所加,方括号内为应删除文字):

邯郸是(战国时期)赵国的都城,是(汉代)五【大古】都(五大城市)之一,那时候有邯郸、洛阳……;那时候没有上海、天津等大城市。洛阳、邯郸是要复兴的,因为它出铁、煤、棉花、粮食。

另外,据笔者分析,毛泽东主席这一邯郸历史问题谈话中将“五都”误为“五大古都”可能并非主席所为,而是相关人员对主席谈话内容错误记录所致。对此,基本理由有以下三点:一是毛泽东主席是一位具有深厚文史知识修养的学者型革命领袖,他曾广泛阅读文史哲著作,曾熟读“二十四史”、《资治通鉴》、《通鉴纪事本末》等中国历史文献,并对历史事件或人物等进行圈阅评点,其中《汉书》是他阅读最勤的正史之一[8],因而,对于《汉书·食货志》应该是相当熟悉,对其中所涉及的五都之说不大可能产生误解,在谈及邯郸历史问题时有可能加以征引;二是从谈话内容来看,主席熟知谈话所依据的这一历史文献,反复提到洛阳、邯郸,而洛阳、邯郸在西汉时期是不可能被称为古都的,而且“五大古都”与“五都”有极大差异,因而,主席不大可能将二种不同的说法混淆不辨;三是谈话中谈及“那时候有邯郸、洛阳……”,并补充说明“那时候没有上海、天津等大城市”,所例举的现代城市上海、天津属于除首都北京外的当代大型城市而非大古都,西汉时期的洛阳、邯郸同样也属于当时除国都长安外的大型城市而非大古都,反之,如果将洛阳、邯郸看作那时的大古都,主席例举时可能提到的就不会是当代的上海、天津等大城市而可能是西安、开封、南京等大古都城市了,并且主席的例举极其准确,洛阳、邯郸属于西汉后期除长安外的位居第一、第二的大城市,而上海、天津也是当代北京之外的名列第一、第二的大型城市,从中可以看到,主席明确是把邯郸、洛阳看作当时的大型城市而非大古都的,因此,不可能将“五都”误作“五大古都”。

从主席邯郸历史问题谈话所征引《汉书·食货志》的相关材料来看,邯郸是西汉后期全国五都即五大城市之一,是当时重要的工商业中心城市,在全国占有举足轻重的显著地位。关于邯郸在西汉时期的城市地位问题,我们还可以从当时学人的更多论述中略窥一斑。

邯郸本为战国时期赵国的都城,是当时交通便利经济发达的屈指可数的大城市之一,是区域性中心城市之一。秦灭赵后设置邯郸郡,西汉实行郡国并行制度,“高帝四年为赵国,景帝三年复为邯郸郡”(《汉书·地理志》)。秦汉以来,邯郸城市由原来诸侯国的国都变为郡治城市,但始终是区域性政治经济文化等综合型的中心城市,整个西汉时期邯郸城市处于持续发展阶段。司马迁在《史记·货殖列传》中提到的西汉时期的重要城市有很多,但被他明确称为“都会”的城市只有八个,按照文中叙述的顺序,依次提及的八个“都会”分别是邯郸、燕、临淄、陶雎阳、吴、寿春、番禺和宛。班固在《汉书·地理志》中基本沿用司马迁的说法,依次述及西汉时期的八个“都会”:宛、邯郸、蓟、临淄、江陵、寿春、吴和番禺。与司马迁相比,班固的说法有三个变化:一是在论及八个“都会”城市时,叙述顺序有所变化,宛由原来的最后一个而一跃居于首位,其它城市按照原有顺序依次类推,其中吴和寿春的前后位置发生了调换;二是将燕进一步具体为蓟;三是以江陵取代了陶雎阳。这八大都会即八大城市中尚不包括西汉王朝的国都长安和地位仅次于国都而高于其它都会的洛阳,因而“在原‘八都’的基础上,应该加上长安和洛阳”,“在以司马迁为代表的汉代人的心目中,西汉前期的中国有‘十大都会’”,即长安、洛阳和其它八个都会城市。[9]关于西汉时期人们认定八大都会或者说十大都会的主要依据问题,著名学者蒙文通先生曾对此做过深入分析:“原对《史记·货殖列传》所提的八个‘都会’不能理解,不敢用。后读《汉书·地理志》大段多据《货殖列传》,也提了八个‘都会’,多一江陵,而无陶雎阳,乃悟此言‘都会’都是六国和吴越都城。……史、汉所说‘都会’都是以政治为主而经济为从,这些地方的商业显为满足贵族官僚的奢侈生活服务,而与广大人民日常生活无甚关系。我国封建社会中的‘都市’大都如此。”[10]在西汉时期“以政治为主而经济为从”的十大都会即十大城市中,邯郸位居八大都会之首(班固在叙述西汉八大都会城市时将宛置于首位,这种安排可能多少带有东汉时期的时代观念,司马迁的八大都会之论应更能反映西汉时期特别是西汉前期的真实情况),十大都会中的第三位,成为当时全国第三大城市。邯郸作为“漳、河之间一都会”(《史记·货殖列传》),作为地处太行山东麓南北交通要冲的区域性中心城市,在西汉时期全国城市发展中占据有极其重要的地位。

如果说西汉时期十大都会的确定主要是以政治因素为主经济因素为辅的话,那么,王莽时期全国六大城市(国都长安和五都洛阳、邯郸、临淄、宛、成都)的确认当是以经济因素特别是城市工商业作为考虑之关键。西汉昭帝始元六年(前81年),政府专门召开盐铁会议,御史大夫桑弘羊在论辩中曾提到天下名都:“燕之涿、蓟,赵之邯郸,魏之温、轵,韩之荥阳,齐之临淄,楚之宛丘,郑之阳翟,二周之三川,富冠海内,皆为天下名都。”(桓宽《盐铁论·通有》)桑弘羊提到的这些天下名都皆“富冠海内”,当属当时经济最为发达的城市,这些名都的选定当以经济因素为主导。然而若对这一“天下名都”之说略加分析就会发现,桑弘羊之例举多少带有一定的随意性,尚不够全面,不足以反映当时全国最为发达经济城市的概貌,如成都在当时是一个经济极为发达的区域性中心城市,但在其论列中却只字未提。西汉末年,王莽“于长安及五都立五均官,更名长安东西市令及洛阳、邯郸、临淄、宛、成都市长皆为五均司市师”。从中可以看到国都及五都工商业的发达及在全国首屈一指的地位,五都的认定当是以经济发展水平作为考虑的关键要素。可以说,从经济发展水平来看,国都和五都构成了西汉全国六大城市,即长安、洛阳、邯郸、临淄、宛和成都。可以看到,在西汉时期六大经济发达城市中,邯郸依然位列第三。

综上所述,整个西汉时期,无论是西汉早期十大城市,还是西汉后期的六大城市;无论是以政治为主的十大城市,还是以经济为主的六大城市,邯郸作为区域性综合型中心城市都位居全国第三,类似于今天天津市在全国城市中的地位。西汉时期,邯郸延续了战国以来城市发展的强劲势头,从西汉初期到西汉末年,邯郸始终保持了在全国城市中的优势地位。直至东汉末年,邯郸城市发展开始衰落,与此同时,离邯郸较近的邺城快速崛起,曹魏以邺城为都城,而邯郸变为以邺城为治所的魏郡的属县,邺城至此完全取代邯郸成为区域性中心城市之一。从西汉时期邯郸城市的地位来看,毛泽东主席邯郸历史问题谈话中对古代邯郸城市地位的把握和论比都是十分准确和恰切的。

注释:

[1]季歌:《幽燕情怀——建国后毛泽东在河北记略》,《党史纵横》(沈阳)1995年第4期。

[2]孟庆宇:《邯郸:底蕴深厚的历史文化名城》,《乡音》(石家庄)2006年第9期。

[3]《毛主席视察成安“九?二四”丰产方》,邯郸地区文化局编:《邯郸地区文物普查资料汇编》,1978年11月刊印,第1-2页;《毛主席来我省视察》,《河北日报》1959年9月27日。又,据王兴《三代领导人关怀邯郸》(《中华儿女》(海外版)2000年第12期)所载:1959年9月24日上午10时(而不是中午12时左右),毛泽东主席匆匆赶到素有“冀南棉乡”之称的成安县考察棉花生产情况。

[4]王兴:《三代领导人关怀邯郸》,《中华儿女》(海外版)2000年第12期;董海林:《建设区域经济中心与邯郸伟大复兴》,《邯郸学院学报》2007年第4期;王志勇:《关于“邯郸学”的若干思索》,《邯郸职业技术学院学报》2008年第2期。

[5]王兴:《三代领导人关怀邯郸》,《中华儿女》(海外版)2000年第12期;王志勇:《关于“邯郸学”的若干思索》,《邯郸职业技术学院学报》2008年第2期。

[6]董海林:《建设区域经济中心与邯郸伟大复兴》,《邯郸学院学报》2007年第4期。

[7]史念海:《中国古都和文化》,北京:中华书局,1998年,第178页。

[8]周留树主编:《毛泽东评点二十四史》,北京:中国档案出版社,1998年;李晓来主编:《毛泽东读批〈资治通鉴〉》,北京:红旗出版社,1998年;柳文郁、唐夫主编:《毛泽东读书与评点》,北京:红旗出版社,1998年;中共中央文献研究室编:《毛泽东读文史古籍批语集》,北京:中央文献出版社,1993年。

[9]周永卫:《十都之中最少年——古都番禺在汉代的历史定位》,中国古都学会编:《中国古都研究》第23辑,西安:三秦出版社,2008年,第39-49页。

[10]蒙默编:《蒙文通学记》(增补本),北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第24页。

作者简介:毛曦(1966-),男,陕西泾阳人,天津师范大学历史文化学院教授,博士生导师,历史学博士后。

|