|

大同城市历史,大致可以分为秦汉边城时期、北魏都城时代、金元陪都时代、明清由边城向一般府城过渡时期四个阶段,期间大同的城市规模,及其在中国北疆政治、经济地位呈动态变化,但是独特的地理环境和历史背景,又造就了历史时期大同城市形态与城市文化的“同一性”特质,即“边城”特征:重门叠户的城市形态,厚重的城墙,对佛教的隆崇,醉死沙场的豪迈人生,军事性消费观念特征等等。无论城市形态,还是城市文化皆显示出显著地“边城”特征。

近年关于大同城市研究,主要集中在某一历史时期,特别是北魏平城时代(1)、明代九边重镇时期(2),从长时段角度就大同城市形态、城市文化变迁脉络展开系统研究成果较少。本文从边城与边民视角切入,旨在通过对大同这样一个典型的北疆“边城”的研究,丰富对历史时期北方边疆研究。

一、城市肇建:秦汉时期的边城与边民

汉代平城县治所,是大同市城区建城史上有确切文献记载的最早城市,后世北魏、辽金、明清时代的平城、大同城,均在此城基础上扩建、修缮。田世英认为大同城市起源可以上溯至战国时期赵武王的“胡服骑射”,他认为战国时期修筑的、位于御河西岸的古城村“可作为大同市兴起的开端”(3)。按《史记·匈奴列传》记载:“赵武灵王亦变俗胡服,习骑射,北破林胡、楼烦。筑长城,自代并阴山下,至高阙为塞。而置云中、雁门、代郡。”平城建立城邑很可能是战国赵武灵王置雁门郡之后,汉高祖六年的筑城活动,只是在原来基础上进行的增筑,绝非创建。秦始皇统一天下后,正式建置平城县,属雁门郡统辖,西汉沿袭。

(一)城市形态呈方形、县级规模,以军事功能为主

近年的考古发掘,基本可以确定秦汉时期平城县治的位置、四至。汉代平城遗址在今大同市城区北部偏东一带,“其分布范围集中在今大同市城区北部的操场城及其南至明代府城北墙一带”(4)。操场城即明代的“北关”或称“北小城”。考古证明,操场城东、西墙内侧相距约979米,操场城北墙内侧至明代府城北墙南侧间的距离也是约979米,汉代的这一城址外轮廓大致呈正方形(5)。城址轮廓大致为横向的长方形,东西长近980米、南北宽约600米(6),与汉代边疆地区县一级城址规模相当。

汉代平城因为高祖“白登之围”而闻名。汉高祖七年(前200年),为追击匈奴及与之结盟的韩王信,高祖深入晋北,由于天气寒冷,士卒的手指十之二三被冻掉,且被被困在平城东北的白登山七天之久。为抗击匈奴,西汉中后期,在平城设置了雁门郡东部都尉治所,驻有边兵,平城成为长城内的军事重镇。都尉一职在秦代已开始设置,《汉书·百官公卿表》记载“郡尉秦官,掌佐守典武职甲卒。秩比二干石。景帝中二年更名都尉” 。汉代都尉的设置相对灵活,内地之郡偶有不设都尉的,在边地或较大之郡偶尔也有设两三个都尉的,主要和军事需要有关。《汉书·地理志》记载雁门郡设有两个都尉:“西部都尉治沃阳县,东部都尉治平城县。”可见汉代,平时军事地位的重要。

平城位于大同盆地内。从宏观位置分析,属于永定河上游桑干河流域,介于阴山与恒山山脉之间,南北勾连大漠和中原腹地,东向则与华北平原、北京城连接;从微观位置分析,位于桑干河支流如浑河(今御河)、十里河交汇之处,且东北、西北和西南三面环山,历史时期交通多沿河谷开辟,桑干河支流如浑河(今御河)发源于内蒙古高原上的山地,桑干河主流恢河则发源于山西省宁武县的管涔山分水岭村,与汾河源头毗邻,桑干河干流与恒山山脉平行流向东北,经过河北省长城沿线张家口、宣化等地,在宣化折向东南进入华北平原,经北京、天津注入渤海。桑干河及其支流穿越山地,形成了一些便于南北来往的天然谷道和山隘;因此,平城便成了勾连内蒙古高原与汾河流域中原腹地,南来北往的必经之地,如上文提及的“白登之围”,匈奴骑兵即由此而下。此外,东向沿河谷交通更将大同、张家口、京津连接起来。所以,自古兵家必争。

(二)腹地人口稀疏,城内军人居多,文化凸显边城特征

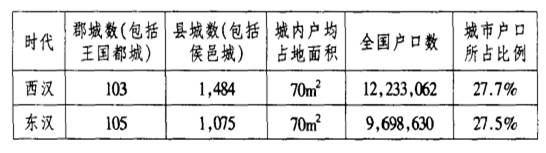

周长山在《汉代城市研究》一书中,在城市人口划分上不同意单纯以职业或人口为标准,该书中他所依据的标准是:“既然我们将汉代郡县治所所在的行政统治据点定义为城市,那么生活在这些据点城墙之内的居民,自然应该属于城市人口”(7)。按照这个标准,书中对汉代城市人口进行了统计,得出的结论是:西汉时期城市户口占全国户口总数的27.7%,东汉时期相应的比例为27.5%。在边疆地区,出于军事防卫的考虑,居住在城市中的人口比例更高一些。此外,他还依据考古所见的汉代城址,并参照《汉书·地理志》与《续汉书·郡国志》中郡县数目与户口的记载,及城内住户平均占地面积进行了计算(如下表):

表1 两汉城市人口分析表

周长山:《汉代城市研究》,表3“两汉城市人口分析表”,第123页。

《汉书·地理志》记载“雁门郡,秦置。句注山在阴馆。莽曰填狄。属并州。户七万三千一百三十八,口二十九万三千四百五十四”(8)。辖县十四:善无,沃阳,繁畤,中陵,阴馆,楼烦,武州,陶,剧阳,崞,平城,埓,马邑,强阴。西汉雁门郡诸县,每县平均在籍5224户,20961人。参照周长山研究结论,西汉时期雁门郡内各个县城城内户数超过1447户,人口超过5800人。鉴于东部都尉治平城,平城城内人口应超过平均数。另外,依据现代考古测量,汉代平城东西长近980米、南北宽约600米,面积约588000平方米,依据每户70平方米计算,住户应该在8400户,按当时每户平均4人,城市居民约33703人。

依据不同计算标准,得出的汉代平城户数8400户与1447户,人口33703人与5800人,差异悬殊。本文认为,这一差异正是汉代平城军事性边城的特征造成的。推算汉代平城的户数、人口应该以所在区域的户数、人口为基数,鉴于平城军事地位的重要及东部都尉治平城,平城内驻扎的军队人数应该多于一般县城,以及一般边城。

为维护统治阶级利益,城市多要驻有军队,在边疆城市中,军队以及为军队服务的人员应该是构成城市人口的主体;除了壕沟、城墙等一般性军事防御体,边疆城市城内还应该有军营、校军场(演兵场)、粮草库、兵器库等军队设施。如王莽时西海郡治所在的青海海县县金银滩古城址内,西南角屹立着一座直径24米、高18米左右的晾望台,东北部则设有广场,估计是军队的演兵场(9)。类似的古城遗址在西北边地尚多有发现。由于北魏、金元、明清等时代的平城,均叠加在汉代平城遗址上,所以目前考古发掘,只是确定了汉代城墙遗址,其他汉代遗存基本无存。可以肯定,作为北方边疆的重要军事性城池,汉代平城城内军营、演兵场、粮草库、军械库等必不可少的。鉴此,城市人口是无法依据每户平均占地面积测算的。所以,平城内人口常住居民应该在6000左右,再加上一定数量的军队。因雁门郡地处北疆、地位重要,驻军军队数量较多,所以军事管理分为东、西都尉,其中东部都尉驻扎平城,汉代平城常驻军队人数远高于一般县级边城。

作为典型的边城,汉代平城内居民构成比例与汉代一般城市是有显著区别的,城内人口主体是军队及从事边境贸易的商人。《史记·货殖列传》记载:“杨、平阳陈西贾秦翟,北贾种、代。种、代,石北也。地边胡,数被寇。人民矜懻忮,好气,任侠为奸,不事农商。然迫近北夷,师旅亟往,中国委输时有奇羡。其民羯羠不均,自全晋之时已患其僄悍,而武灵王益厉之,其谣俗犹有赵之风也。故杨、平阳陈掾其间得所欲”。可见,早在战国时期,汾河下游临汾盆地额商人就开始利用者两个迥然不同的经济区域产品的差异,在晋北地区经营逐利。边城中,规模较大、城池坚固、交通尤为便利的大同城自然成为商人聚集之地。

司马迁认为由于大同城处于抵御北方胡族的第一线,屡屡被胡人寇掠,战事不断,也造成了尚武轻文、骁勇乐战、不事农商等民风,与此同时,因多与胡人联系,还浸染了胡族散漫轻浮、任侠奸富、贪利贱义等性格特征,这些带有浓郁的边民特征的风俗习惯、人格特质,历史时期一直是大同城市文化的重要特征。《汉书·地理志下》也记“故冀州之部,盗贼常为他州剧”,“定襄、云中、五原本戎狄也,颇有赵、齐、卫、楚之徙。其民鄙朴,少礼文,好射猎。雁门亦同俗”;乾隆《大同府志·风土》也载“自古皆言幽并之俗好勇任侠,其得水土刚急之气多欤?抑地处塞北,负险用武,其民习兵,遂沿革为风俗”(10)。

从城市精神文化特征分析,鉴于秦汉时期,军队是平城的主要人口,军人年龄、性别构成、信仰、精神面貌、行为习惯的特殊性,就决定了平城城市文化的精神层面特征——呈现出一种以慷慨、豪迈、随性、纵情等为主要内容的边城文化。自古征战将士必须面对马裹尸还的悲情,所以醉卧沙场、羌笛怨柳都是正常的军人情绪。此外,在边城文化中,女性又占有重要的一席之地。如“平城之围”解围妙计就是“飭女子以配單于,終其身而無報復之心”(11)。《汉书·地理志》曾记载赵国、中山国“丈夫相聚游戏,悲歌慷慨,起则椎剽掘冢,作奸巧,多弄物,为倡优。女子弹弦跕厢,游媚富贵,偏诸侯之后宫。”作为一座在中国北疆具有重要军事意义的边城,大同城内的女子不仅是战争掳掠的对象,也是敌我双方休战、议和中经常使用的筹码。所以,大同边城内的女子的命运往往要和战争连接在一起,成为战争的武器,这一切就使得“大同婆娘”最终与“扬州瘦马”其名,一南一北,各领风骚。

二、都城时代:北魏政权汉化、发展与平城景观文化的巨变

大同城市发展史上大致有三个高峰时期:一是北魏平城时代,二是辽金西京时代,三是明代北方九边重镇。其中,北魏天兴元年(398)至太和十八年(494),平城为都近一个世纪,历经六代皇帝经营,发展成为4世纪中国北方政治、军事、经济和文化中心,成为人口百万余大型都市。

北魏平城建设是在汉平城县治旧址上进行的,它与拓跋族的汉化进程亦步亦趋,据《魏书·莫含传附孙题传》记载“太祖欲广宫室,规度平城四方数十里,将模邺、洛、长安之制。运材数百万根,以题机巧,征令监之。”可见,北魏修筑平城是遵照中原腹地的城市形制进行的,它集邺城、洛阳、长安三座都城一些规制特征于一体,在中国都城发展史上具有重要的意义。

(一)政权汉化、封建经济发展与“京畿制”、“里坊制”等城市形态特征

东晋司马王朝南迁,黄河流域成为北方牧族逐鹿之地。“五胡十六国”时期,南下的少数民族首领,如石勒、慕容戥、苻坚、姚兴等人,曾不同程度地推行部族汉化,并开始按照封建编户制度实行不同民族杂居,进入华北平原的牧族逐步开始和汉人一样的农业生活,当时人已把他们称为“山东杂汉”(12)。公元4世纪后期,拓跋鲜卑由漠北南下,进入桑干河流域,迁都平城,开始统一北方,汉化改革随之进行。北魏开国之君道武帝、统一中原的太武帝,都曾大力推进汉化改革;五世纪后半叶,冯太后及孝文帝执政,政治改革神化,确立起了遵循儒家传统的礼仪文教制度,立孔子庙于京师,追认黄帝为远祖,以华夏苗裔自居(13),他们重用汉族人才,并在汉人辅佐下开始政治、经济改革:制定礼仪制度、立太学于平城,分土定居,同时在经济领域实行封建土地所有制,颁布均田令、新的租调制、计口授田,;在地方行政废除奴隶制从那与,建立三长制,重建汉魏以来的乡官系统等。

都城是国家政治、经济、文化中心,因之,都城建设的规制、形态、布局,以及主要建筑景观等,都与国家政治制度、经济体制及文化发展水平相一致的,是国家政治、经济、文化发展特征的物化体现。所以,北魏政权平城时代进行的一系列汉化改革,在当时都城——平城的城市形态、布局等均有显现,其中政治、文化制度改革的成果主要体现在:“京畿制”、“中轴对称”的都城布局,京郊“明堂”建筑,设立太学,开凿云冈石窟等都城景观上;经济制度改革的成果主要体现在都城布局的“里坊制”等。

首先,平城城市形态体现了“京畿制”特征。

王畿制改变成为京畿制,标志着郡县制下城市体系的确立,京畿制在曹魏邺城规划中得到了集大成式的体现。北魏规划平城时,在很大程度上模仿了邺城的城市布局的“京畿制”特征:平城管辖范围由城区、四郊区、京畿区和郊甸区4个部分组成,其中平城的城区又包括3个部分,即“宫城”、“外城”和“郭城”。

近年考古证实,北魏宫城大致与汉平城县城故址相当。《南齐书·魏虏传》记载,太武帝“截平城西为宫城,四角起楼,女墙,门不施屋,城又无堑……伪太子宫在城东,亦开四门,瓦屋,四角起楼。”可见道武帝自盛乐迁都平城,所迁之地就是秦汉平城县治,并利用汉平城原有的城垣,建造了北魏宫城。平城的外城是相当于宫城而言的,早在道武帝迁都平城的第二年便“增启京师十二门”,确定了外城的基址,“天兴三年(400年)春三月,穿城南渠通于城内,作东西鱼池,”开始确定外城的范围,进行城内道路规划,,泰常八年(423年)十月“广西宫,起外垣墙,周回二十里”,近年考古证明,平城外城确实存在,就是今天仍保存的明代大同府城。关于平城的郭城,《魏书·太宗纪》载:“泰常七年秋九月辛亥,筑平城外郭,周回三十二里。”《北史》、《资治通鉴》也有类似的记载,另外《南齐书·魏虏传》记载:“其郭城绕宫城南,悉数为坊,坊开巷,大者容四五百家,小者六七十家。”目前考古也证明,平成时代是存在城郭的。只是关于平城郭城位置,学术界仍存在较大争议(14)。

平城城区之外又分为四郊区、京畿区和郊甸区。关于平城四郊区的范围,据黄惠贤先生《北魏平城故都初探》考证:“在代京城的四用,大约三十里的范围内是一个特定甜行政区划,它北至方山,南近源水,东包白资,西全武州山”。关于平城京畿区和郊甸区的范围,天兴元年(398),拓跋洼“诏有司正封能,制郊甸”,划定了京畿区和郊甸区的范围。前者的范围是“东至代郡,西及善无,南极阴馆,北尽参合”,大体相当于今雁北地区。北魏的郊甸“东至上谷军都关,西至河,南至中山隘门塞,北至五原,地方千里”。大致东到今北京市昌平县,西至黄河,南抵今山西省灵丘县东南,北至今内蒙古自治区包头市西。

其次,平城内部城市布局具有“里坊制”特征。

随着北魏在经济领域也逐步从奴隶制向封建化转变,平城城市职能开始逐步由以政治中心为主逐步兼备工商业经济功能演变。平城时代,城内手工作坊很多,当时“铸石为五色琉璃”的手工技术最著名,并用琉璃来装饰宫殿、庙宇,这是我国营建史上的一项标志性成果;城内贸易兴盛,除了固定的集、会式市场外,沿街定居的商店也很多,从事贸易的商人除了来自中原的汉族,还有来自中亚等境外的商人。据当时一位江南使者所记录的平城宫城内的情形,平成时代宫城内尽管营造了大批宫殿,但宫殿群所占面积比例并不大,且大致集中在宫城的中央,所以宫城四边仍有大面积的空地来共皇室开展带有一定原始性质的宫廷经济。“妃妾住皆土屋。婢使千余人,织绫锦贩卖,酤酒,养猪羊,牧牛马,种菜逐利”,此外宫城中“又有悬食瓦屋数十间,置尚方作铁及木。其袍衣,使宫内婢为之”(15)。居住平城宫城李皇室成员,包括皇帝的嫔妃,以及奴仆人等都要开展畜牧、种植、纺织及其他手工业生产,并将产品用来交换,获取利益。这一情形,既反映了北魏政权依然带有奴隶制特征,同时也反映出他们正在向封建经济转变。

与城市经济职能发展相一致,城市空间布局特征也模仿曹魏邺城,将城市内部作棋盘式分割,初步呈现里坊制特征:宫殿以外的城区,被分割为若干封闭的“里”作为居住区,工商业则限定在一些定时开闭的“市”中,“里”与“市”皆有高墙环绕,市门定时开闭。据《魏书·太祖纪》记载,天赐三年六月,“规立外城,方二十里,分置市里,经涂洞达。”《南齐书·魏虏传》也记载:“其郭城绕宫城南,悉数为坊,坊开巷,大者容四五百家,小者六七十家。每闭坊搜查,以借奸巧”(16)。平城城市布局是里坊制成熟的重要标志,这一城市布局格式一直被沿用到隋唐。

(二)多民族共居与边塞都城文化的多元性特质

平成时代是历史时期大同城市人口人口最多的时期。北魏都城时期,平城人口最多时应该在100万以上,而与其时间相近的都城,曹魏邺城人口约在十几万至20万间,西晋都城洛阳也应不超过20万。依据现代学者研究,历史时期人口在百万左右的城市,只有寥寥可数的七个,除了北魏平城之外,其余分别是秦代咸阳城、东汉洛阳城、南朝时期的建康、唐代长安城、南宋临安城、明代应天城(17)。

平城人口的迅速增加,和大同盆地、桑干河流域的社会经济发展并不存在直接因果关系,城市人口短时间内的大量聚集是战争对于人口掠夺及强迫迁徙的结果。在北魏军事统一北方过程中,为满足京师发展的需要,多次大规模地向平城移民。如《魏书·太祖纪》记载:“天兴无年春正月,徒山东六州民吏及徒何、高丽杂夷三十六万,百工伎巧十余万口,以充京师。”从天兴元年十二月起,到献文帝天安三年五月,计有8次较大规模的移民,数量约达到10万家,50万人左右。加之地方军民土著,京师总人口曾达100万以上。

平城时代,作为当时中国北方人口最多、规模最大的移民城市,平城的人口构成最大的特征是——多民族共居,北魏时期居住在平城的有除了拓跋族、汉族,还有鲜卑、羯、羌、氐、罽宾、高车、高丽、匈奴、柔然等十几个民族,他们中间有众多的名儒、高僧及建筑师、艺术家、手工业者等专门人才,这些来自不同民族的优秀人才,通过自己的实践,构建了平城时代的大同景观。平城城市文化的多民族融合性、多元性,体现在封建礼制建筑——明堂,体现意识形态的宗教建筑——云冈石窟等标志性建筑上。

《孟子·梁惠王下》记载“夫明堂者,王者之堂也。”明堂作为天子颁朔、布政、朝诸侯的重要场所,从传说中的黄帝开始,历代王朝皆有建造明堂的记载,但迄今为止,我国正式考古发掘的明堂遗址只有莽汉长安、东汉洛阳、北魏平城、唐代洛阳四处(18)。北魏太和十五年(491)孝文帝颁旨:“思遵先旨,效造明堂之样。……群臣赡见模样,莫不全然欲速造,联以寡昧,亦思造盛礼。卿可即于今岁停宫城之作,营建此构兴皇代奇制,远成先志,近副朕怀。”翌年,孝文帝即“宗把显祖献文皇帝于明堂,以配上帝。遂登灵台,以观云物;降居青阳左个,布政事。每朔,依以为常”。太和十七年(493)五月,“乃籍祀明堂布政事。与群臣卜筮,义大举伐齐,历声色以胁众。”重要的军机大事要在南郊明堂内举行,反映出明堂建筑在当时的政治意义。平城明堂营建于太和十五年(491),正是平城时代的鼎盛时期,明堂遗址位于今大同市区东南向阳东街柳航里,按照古制“明堂在国之南三里之外,七里之内,丙已之地”,平城明堂在城东南三里半的实际位置,说明现在大同城的南北中轴线同时也应另魏都平城的南北中轴线;后世大同城内四大街、八小巷、七十二条绵绵巷,与当时平城内“郭城绕宫城南,冠筑为坊,坊开巷”也存在明显的传承关系。

北魏云冈石窟集宗教文化、石雕艺术和古代建筑艺术与一体,是平城时代最为杰出的物质遗存,云冈石窟就是北魏平城时政治、文化及社会生活一个缩影。日本国岩崎继生《大同风土记》讲:“云岗石窟的佛像,其表情极其快活,拥有丰满的容貌和严格的躯体;与所谓的超人的佛陀相比,这多半是表现的写实的人类。唐僧道宣在一千三百年以前就已评论说:‘唇厚、鼻隆、目长、颐丰,具有挺然的壮健之相。’这是最直截了当地把握了云岗石窟之特征的评价。”此外,云冈石窟的“二佛同龛”与北魏太和年间的帝后“二圣”主政的现实呼应,云冈六窟供养天的胡汉杂处现象这是当时平城地区的民族聚居和民族融合的真实写照(19)。期间,除了云冈石窟,北魏王朝还耗费巨资,开凿了方山、鹿野苑等石窟,平城内也广建寺院。所成庙宇百余所,其中永宁寺、皇舅寺等颇具规模。由于北魏初期几代皇帝大都崇尚佛教,为佛教在平城一带空前发展提供了极好的条件,从而造成了佛教中心东移,使平城成了当时中国北方的佛教中心。

平城时代国力繁盛,吸引着其他部族、国家与之开展和亲活动及使节往多,对此《魏书》曾有这样的描述:“太后曾与高祖幸灵泉池,燕群臣及藩国使人、诸方渠帅,各令为其方舞。高祖率群臣上寿,太后欣然作歌,帝亦和歌,遂命群臣各言其志,于是和歌者九十人。”冯太后及高祖游幸方山灵泉官,并在此宴请各藩国、部落的使臣、首领,太后放歌、皇帝和之,各国使臣、各方渠帅中和歌者多达90人。俨然一副多民族和睦相处、共兴共融的繁荣景象。平城时代的多民族融合为隋唐时期社会繁荣创造了前提。

三、陪都时代:辽金时期中国北疆“一座宏伟而美丽的城市”

辽朝领土“东至于海,西至金山(20),北至炉胪胊河(21),南至白沟(22),幅员万里”。在如此辽阔的范围内,生活着从事农业生产汉人、渤海人和以畜牧业为主的契丹、奚等民族。为便于管理,辽实行多都制,“太宗以皇都为上京,升幽州为南京,改南京为东京,圣宗城中京,兴宗升云州为西京,于是五京备焉”(23)。辽重熙十三年建置西京大同,设置西京旨在有效控制西夏侵扰,进一步稳定宋、西夏和辽之间稳定关系,所以“西京多边防官”(24)。西京设置之后,确实也起到了应有的军事作用,重熙二十二年(1053)西夏便向契丹进降表,开始岁贡骆驼、马匹,将掠夺的对象移向了北宋;另一方面,将大同升为西京,军事力量增强,使之成为名副其实的抗击宋、西夏的前哨。

(一)军事地位提升与“凸”字形城市形态,城市经济发展与“里坊制”沿袭

明代顾祖禹这样评价大同的军事地位:“大同府东连上谷,南达并恒,西界黄河,北控沙漠,实京师之藩屏,中原之保障。”他认为“石晋归其地于契丹,宋不能复有,遂基靖康之衅”,意思是因为北宋无法从契丹手中夺回大同一带,于是导致了靖康之耻。就小环境而言,大同的东北、西南和西北三面环山,明正德《大同府志》称:“三面临边,最为要号”,“女真之亡辽,蒙古之亡金,皆先下大同”。

同光三年(936),石敬瑭割让幽云十六州给契丹以后,辽朝的经济、军事势力都得到明显提升,早在北魏时期大同盆地作为京畿腹地,农业生产就得到了很大程度开发,所以云州等划归辽朝极大提升其之农业经济基础。幽云十六州割让后,宋辽之间始以勾注山的古长城为界限,天险雁门关成为宋、辽间的“五寨戎间”,很长一段时间内一直保持着南北分治的局面。期间,发源于内蒙古高原的如浑水穿越山地,形成了沟通南北联系的天然谷道和山隘,辽置陪都,使大同成为南北交通中枢、用兵中枢,派重兵把守,且“用为重地,非亲王不得主之”(25)。辽兴宗耶律宗真重熙十四年(1045年),宋朝以包拯为使,出使契丹,包拯所见到的西京是:“自并云州作西京以来,添置营寨,召集军马,兵甲粮食,积聚不少。”可见西京在辽国的军事上有着举足轻重的意义,宋朝对于西京的军事部署也十分关切。

《辽史·西京大同府》记载:“同光三年,复以云州为大同军节度使。晋高祖代唐,以契丹有援立功,割山前、代北地为赂,大同来属,因建西京。敌楼、棚槽具。广衰二十里。门,东曰迎春,南曰朝阳,西曰定西,北曰拱极。元魏宫垣占城之北面,双阙尚在。辽既建都,用为重地,非亲王不得主之。清宁八年建华严寺,奉安诺帝石像、铜像。又有天王寺、留守司衙,南曰西省。北门之东曰大同府,北门之西曰大同释。初为大同军节度,重熙十三年升为西京,府曰大同”(26)。

有学者认为(27),辽朝早期大同城的范围仅包括唐云州城,也就是北魏平城的外城,升为西京后,在旧城的基础上进行了扩建,拆除了北墙中部的墙体,同时利用了北部北魏宫城北、东、西三面的城垣,将北墙拆除的豁口两侧墙体与北魏宫城的东、西城垣相连接,组成了呈凸字形的西京大同城。面积相当于明清府城与北小城之和,也就是将北魏外城与宫城连成一体,建成“广袤二十里”的陪都。东西为“广”,南北为“袤”,广袤犹言“广轮”,是指城的周长,提出辽金大同城呈“凸”字型,即明清府城与北小城(操场城)之和,也就是将北魏中城与官城连成一体。

另外,依据近年大同市古建筑研究所的实地丈量,明清府城周长约7270.7米,其中东墙1771.4,南墙1872.7,西墙1783,北墙1843.6;北小城周长约3508米,其中东墙810米,西墙830米,南、北墙各 934米,两城之间距离约170米,整个凸字型城周长约10184.7米,正所谓“广袤二十里”。

辽金时期,大同城市经济及所在云州地区的农业经济都得到了一定程度的发展,这一切对西京的城市布局也产生了明显影响。《辽史·食货志下》记载:“太宗得燕,置南京,城北有市,百物山崻,命有司治其征;四京及它州县贷产懋之地,置亦如之。”这段记载说明西京大同和辽代其他大都市一样,有坊市,有商贸。云州的手工业也有较大发展。寿胜元年(1095)“诏西凉炮人、弩人教西北路汉军”,炮人、弩人都是从事武器生产的手工业者;《辽史·地理志》记载清宁八年(1062)西京:“建华严寺,奉安诧奇石像、铜像”,“城中旧有铁车,熔为兵器授军士,”反映出大同城内当时冶炼钢、铁、铸造、木器加工等手工业都较为发达,特别是象建筑、雕刻、彩绘等手工技艺十分发达,大同现存有的辽代建筑华严寺、善化寺的雕塑、藻井等就是明证。

依据史书、史料记载推断,辽金陪都时期,西京大同的街道是以坊为单位的。内蒙古昭盟巴林右旗,即辽时的庆州城,曾出土的“西京古砚”一方,上有“西京仁和坊李让”字样,可知当时还有“里坊”。从辽金两代其它城市街道的坊市制,如《辽史·地理志》记载南京城坊市制度:“坊市廨舍寺观,盖不胜书”,王曾《上契丹事》记南京“城中坊用皆有楼”,以此推断,当时大同府内至少有四坊,这既合乎当时城市街道的布局,也符合当时中原城市建筑的特点。西京城内则继续沿袭唐代故城旧制,除保留由一条条规整的十字街将居民区划成的若干个“里坊”之外,受北宋影响在城内也出现了个别街坊。

西京城内的北半部是政治和军事的中心,官衙和军营多建于此,西京留守司兼大同府尹是全城的最高地方行政机构和行政长官,其衙署便建于拱极门之西。与大同府衙遥相对应的大同驿,则建于拱极门之东。作为陪都,西京城内应该建有宫殿,《辽书·宾仪》中所谓“西京同文殿”(28)便很有可能是西京内的宫殿之一,依据史籍记载,在城内还营建了保安殿、御容殿和西京宫苑等。

此外,辽金时期的西京陪都城内建筑等文化符号,一方面在很大程度上遵循了儒家礼制文化,如从西京城门的名称可窥见一斑:北门谓之拱极,寓意拱卫着代表天之中心的最尊贵的北极星辰,以求帝祚万年;西门谓之定西,显然针对西夏而言,有定国安邦之意。作为辽金两个少数民族王朝的陪都,在大同的营建、扩建中不免带有少数民族的风格,西京大同城内的重要建筑仍然体现着契丹族“崇日不崇月”的风俗,因崇奉太阳神,殿堂建筑通常坐西朝东布局。华严寺的建造便是一个典型的实例,但城市建筑的主流形制仍具中原城市的特点。

金代时大同仍为西京,历时89年。金代的大同城规模和布局与辽时大体相同。只是在金大定五年(1165年),将城之东、西、南门分别易名为宣仁门。

(二)多民族共居,工商业特别是军事工业发达,城市文化呈现儒、佛相融的特征

《辽史·兵卫志下》记载:“西京大同府,统县七,辖军、府、州、城十七,有丁三十二万二千七百”(29)。辽制一户出二丁,若以每户五人计,则当时西京大同府约八十万人。西京辖区有丁三十二万之多,仅次于南京所在地区,而上京、东京和中京共有丁才二十二万多,从中可以窥见西京大同府当时的经济发展盛况。

辽、金时期,西京大同成为中国北方重要的政治、军事中心,城市经济也发展到了一个十分繁荣的阶段。宋太宗淳化二年(991),在代州雁门郡设置榷场,辽统和二十三年(1005年)在朔州南设置榷场,进行双边贸易,纵在辽、宋对峙,以及宋辽与西夏之间战事不断的时期,辽统治下的燕云地区商业依然十分活跃,成为南北农牧商品主要集散地,且与战争状态的西夏等地进行着频繁的商品贸易。元至元二十五年(1288年)改西京为大同路,经过辽金时期的发展,大同已成为我国北方重要的经济中心城市。1277年意大利旅行家马可·波罗路经大同时,亲眼目睹了大同城内市场之繁荣、建筑之雄伟,于是称赞大同是“一座宏伟而又美丽的城市”,并说“这里的商业相当发达,各种各样的物品都能制造,尤其是武器和其它军需品更加出名”(30)。

设置学校,遵从孔子,崇尚儒学是辽金时期大同城市文化的一个重要特征。

辽金时期大同城市人口以汉族居多,但多民族共居的特征依然十分鲜明,从职业分析,城市居民中,除了军人,工商业者人数应该明显增多,特别是手工业生产者人数应该有显著增加,必然促进城市文化的繁荣、学术下移,因此辽将大同节度使改为西京大同府后,建西京国子监,置博士及助教。《续通典》载,“西京、上京、东京诸道,各立州学”,所辖各县建县学,“县学太公鼎为良乡县尹,建孔子庙”。辽金两代都设有西京国子监——全国的最高学府之一,坐落于在府城东南、府治附近,每逢大考,皇帝、亲王都要亲临考场。金以西京路隶属元帅府,置西京路总管府,后更置留守司,置转运使及中都西京提刑司。金代宛平人丁伟仁任同知西京留守事时,“首兴学校,以明养士之法”,被后人誉为金朝在西京大同发展教育事业的第一人。此外,宣德人曹望之,先后任西京教授、同知西京留守事,颇有惠政。大同百姓为其立生祠。在重视儒学的氛围下,金代西京大同府出过一名状元,即浑源人刘揭。

建造寺院,推崇佛教,且将佛教与民族信仰、文族文化融合,是辽金时期大同文化的又一特征。

辽金时期统治者为了加强其统治,都大力提倡佛教,作为统一多民族思想的的武器,在西京大同城内及其附近地区大量修缮、修筑庙宇。据《大金西京武州山重修大石窟寺碑》记录,自辽兴宗以来曾多次修缮云冈石窟,“辽重熙十八年母后重修,天庆十年赐大字额,雍熙五年禁山礁牧,又差守巡使,寿昌五年委转运使提点,清宁六年又委转运监修。”辽统治者还在西京城内兴建了规模宏大的华严寺,保留至今,是我国华严宗重要寺庙之一。

作为一个多民族共居的城市,佛教往往成为统治着统一各族人民思想的重要武器,因之佛教思想、佛教建筑也多烙印上了不同民族的文化印记。以华严寺为例,庙中供有辽代诸帝的石像和铜像,故华严寺在当时还具有辽代皇室祖庙的性质。此外,华严寺座西向东,也与契丹民族的习俗风尚有关。《新五代史·契丹传》:“契丹好鬼而贵日,每月朔见冻向而园日,其大会聚,视国事,皆以东向为尊,四横门屋居东向”。此外,萧太后在其故乡应县建造佛宫寺和释边木塔,后者是我国现在保存下来的最古老最大的一座木塔。

辽代诞生于大同地区的几代萧太后,也是历史时期“大同婆娘”这一群体的重要代表,她们不仅容颜美丽,且骁勇、自负,精明强干,对中国历史发展起到了重要作用。萧太后曾经居住过的“梳妆楼”,矗立在城之西北隅,高耸巍峨。颇为壮观的辽西京宫殿高耸于城西部。

四、从边城到府城:明清时期的“重门叠户”与“重门叠户大同媚”

由于“女真之亡辽,蒙古之亡金,皆先下大同”,鉴于历史教训,明将其视为“天下之脊”,作为“肩背之地,镇守攸重”,不仅派遣藩王驻守,且挑选“甲天下”之兵马聚集于此,围绕大同设置了十五个卫约八万四千人的兵力防守。与此同时,坚固城池,增筑小城。“重门叠户”一词,最早见于清代龚自珍《与吴虹生书》之十:“山西三關得爲九邊之一,猶宣化之有居庸,所謂重門曡户者也。”比喻地多关口屏障,易于防守。明代中叶以后,随着边疆贸易的发展,大同逐步成为长城沿线重要的边贸城市,于是“重门叠户”与大同风土人情、城市文化便连接在一起,演变成了与“扬州瘦马”齐名的“大同婆娘”(俗称其“重门叠户大同媚”)。

明清时期,见诸民间文献的对于大同城市的认知,逐步从城市形态的“重门叠户”逐步转变到表征城市文化的“重门叠户大同媚”、“大同婆娘”,这一名称含义的转变在一定程度上诠释着明清时期大同城市功能的变迁——从边城逐步过渡到府城。

(一)九边重镇与城市形态“重门叠户”,边城向府城过渡与城市布局礼制化完备

明代大同城市防御体系的修筑与当时民族关系紧密联系在一起,大致可以分为三个阶段:第一阶段是洪武初年修筑,第二阶段是土木堡之变前后的增固及东、南、被三个小城的修筑,第三个阶段是嘉靖以后的增固。明代大同城池的修筑、增筑概况,“重门叠户”城市形态的形成过程,如下表:

表2 明代大同城池的修筑、增筑过程简表

|

时 间

|

修筑人

|

修筑情况

|

城内布局

|

|

洪武五年

|

大将军

徐达

|

因旧土城南之半增筑,周围十三里,高四丈二尺,壕深四丈五尺,以砖外包门四,……上各建角楼四,敌台楼五十四座,窝铺九十六座。西半属大同前卫,东半属大同后卫(31)。西北角楼制模宏敞,往来缙绅多留题咏。

|

城内以四牌楼十字街为适中之地,街口四面建坊。

县署在城内东南隅。万历三年建宾馆。万历二十二年建新仓县署大门外,后增建旌善、申明二亭。

|

|

景泰年间

|

巡抚都御使年富

|

于城北别筑北小城,周围六里,高五丈八尺(32),门三,……,内有草场。城北建玉虚观及钟鼓楼。后层台上建玄帝庙,廊迤东立马神庙,每年初将士致祭于此。

|

|

天顺年间

|

都御使

韩雍绩

|

筑东小城、南小城,各周五里,濠深一丈五尺,东西南三门(33)。

东小城城门凡三,南小城城门凡四。

|

|

嘉靖三十九年

|

巡抚

李文通

|

加高南小城八尺。

|

|

隆庆年间

|

巡抚

刘应箕

|

(南小城)增高一丈,增厚八尺,石砌砖包,建门楼四

|

|

万历二十年

|

|

南小城北门楼改建文昌阁

|

|

万历二十八年

|

总兵郭琥

|

砖甃女墙

|

|

万历三十年

|

巡抚房士守

|

重修(女墙)(34)

|

“重门叠户”城市形态的军事意义,明朝韩邦奇在《大同纪事》中写道:“大同镇城弧悬极边,与胡虏共处一地,无寸山尺水之隔。坚城深池,没以重兵,治以总兵、巡抚、副总兵、两游击、都司、守、巡、郎中、府县。城以里立卫所、州县、城堡。大城临边以御外伤,使小得以安;内附小城联络于内,以为大城之拱卫。此我祖宗神谋圣算经略之宏规边”(35)。明代是大同城市发展的又一个高峰时期,城市发展的动力有二:一是与北方蒙古族战争防御的需要,二是北方丝绸之路的发展中外贸易的的需要;与此同时,城市空间规模扩展受到了自然地理条件的制约,于是便出现了“重门叠户”的空间布局。所谓“重门叠户”是指明代大同在城池之外,又形成了北、南、东个独立的小城通过城门与大城相连,这是大同城市发展史上一个独特之处。

清初大同城市地位明显衰落,特别是姜骧之乱,斩城五尺,清军血洗城池,人口锐减。顺治八年,总督佟养量、巡抚薛陈伟合疏奏请复还大同,嗣县随时补治。“顺治五年移镇阳和,大同废不立官;六年议移府治于阳和,移县治于西安,八年总督佟养量巡按薛陈伟疏陈请复还大同”(35)。有清一代,大同府城空间形态沿袭明代旧制,无重大的变动。

从清道光年间绘制的大同城池图上可以看出,明清时期大同城市布局,沿袭了魏晋隋唐时期逐步形成的里坊制及街巷格局,与此同时,大同城内的整体布局也出现一些细微变化,主要表现在“中轴对称”以及代王府、官署、府学、宗教建筑等逐步往礼制形制上调整。

城市由连接四座城门的东西向和南北向两条通衢大道构成两个城市布局的主要轴线,两轴交会处的十字街是城市布局中心。城市布局严格按照“左文右武”、“左城隍右衙署”和“左道观右佛寺”的礼制规范分布。其中,勾连南北的轴线上,从北到南依次分布着玄冬门城楼、大夏门城楼、北门楼、魁星楼、四牌楼、鼓楼、南门楼、文昌阁、永和门城楼,南北中轴线左侧(即城市东部)分布有府文庙、文昌庙、雁塔、城隍庙、关帝庙等建筑,南北中轴线(即城市西面)分布有教场、总镇署、府治、华严寺、善化寺、白衣庵等。代王府因其政治地位,放置在中轴线的左侧、府治上首(清代被毁)。十字街口向东、西、南、北四条街道交叉口分别建有牌楼,道路两侧分布着店铺、商肆、民居。

(二)边城向府城过度,“重门叠户大同媚”标志着城市文化逐步向多元世俗化转变

随着北疆民族关系趋于和平、边界逐步北拓,明清时期大同城市功能由边城变成逐步向府城的转变,这一转变主要表现在以下几方面:

首先,城市人口中军户比例大幅减少,从明洪武年间至清乾隆年间,大约从14万减少到6525人。

明代大同城市人口数量不详。曹树基认为“在洪武年间六个布政司单位中,中国城市化率最高的地区属京师和福建。……将京城和苏州中超出一般府治城市的人口排除不计,京师地区的城市化水平也就降到一般的水平:其府、县治城市人口仅占总人口的9%。……另外,如果分区论之,应天、苏州等府的城市人口比率高达20%左右,而安徽地区的城市人口仅占当地总人口的6%”(37)。按照行龙计算,洪武年间大同府人口应在49万(38),其中民户14万(39),大同府内13卫军户计35万。明初十三卫中,“大同在城五卫”,按每卫5600人、每军户有5口估算,大同城内军户人口应在14万左右。按照每户参照京师地区城市人口比例,即按照9%计算,洪武年间大同府的城市人口(不包括军户)共计约4.4万,具体到大同一个城市的人口,应不超过3万,这样洪武年间大同城内的人口大致在十六、七万。由于战争对于人口的消耗,据成化《山西通志》记载,永乐十年(1412)大同府人口已出现了负增长,在籍民户只有11.5万人,大同城内人口也应出现下降趋势。

据道光《大同县志》记载“县城四角四关实在土著民人七千五十四户,男妇大名口二万一千一百五名口,男女小名口一万四千二百四十名口”(40)。大同县为大同府附郭县,因之县城的人口也就是大同城的城市人口,所以道光年间大同城市人口达到3.5万人。曹树基认为“乾隆年间城市人口还要少一些,可能在3万人左右”(41)。这一城市人口数字是不包括军户的。乾隆《大同府志》卷十三《赋役》记载大同城内应该另有军户6525人。另外,据刘泽民等主编的《山西通史·近代卷》称“清末时大同城内居民已逾2万”(42),如果这一数字可靠,那么有清一代大同城市人口不仅没有增加,反而出现了大幅度减少。随着城市人口中军人比例的大幅度减少,城市人口构成也逐步多样化,主要表现在商人、官僚、文人、妓女等数量的增加,究其因,和明代分藩关系密切,明代大同成为藩王封地,大批官僚、文人墨客聚集于此,文化教育水平也随之提升,城市人口质量大为改善。

其次,随着大同地方政治中心、经济中心地位的确立,城市整体消费水平随之提高,消费也进一步多样化,城市文化随之逐步向世俗多元化转变。

明人谢肇淛曾在大同做过官员,在其所著《五杂俎》写道:“九边如大同,其繁华富庶不下江南,而妇女之美丽,什物之美丽,皆边塞之所无者。市款即久,未经兵火故也。谚称蓟镇城墙、宣府教场、大同婆娘为三绝”(43);明代后期蒙汉互市,北方久无战事,地处长城沿线的大同,由九边重镇华丽转身,成为重要蒙汉互市的城市,城市的经济、文化发展迅速,很快成为繁华富庶不亚于江南地区的城市,城内女子的美丽、物质的精美是塞上边城中第一无二的。

一些学者认为“大同婆娘”的形成和明代初期大同成为的代王藩地有关(44)。洪武二十五年(1392)朱桂改封代王,就藩大同。明朝人沈德符在《万历野获编》中提到“口外四绝”——“宣府教场”、“蔚州城墙”、“朔州营房”、“大同婆娘”,其中之一就是“大同婆娘”,他提出大同成为藩王驻地后,为满足王府的娱乐消费,乐户数量陡增:“大同府为太祖第十三子代简王封国,又纳中山王徐达之女为妃,于太宗为僚婿。当时事力繁盛,又在极边,与燕、辽二国鼎峙,故所蓄乐户较他藩多数倍。今以渐衰,在花籍者尚二干人,歌舞管弦,昼夜不绝。今京师城内外不隶三院者,大抵皆大同籍中溢出流寓,宋所谓路歧、散乐者是也”(45)。他认为“大同婆娘”的源头应该是在籍乐户,或曰妓女。

明清时期大同女子的美丽、大同妓女美丽,在民间是有口皆碑,不断出现在文学作品中。著名的京剧剧目《游龙戏凤》,就是写明武宗朱厚照与大同女子的故事。清人吕熊在《女仙外史》第六回中也写到一个大同府妓女,称其“是乐户之女儿。生得体态轻盈,姿容妖冶,举止之间,百媚横生。”大同女子的美丽,还得到了外国人赞赏,如德国汉学家卫礼贤在19世纪初所写的《中国心灵》第九章里,写到大同城内女子给他留下的独特印象:“到达大同府的时候,夜色已经临近。……我们向回走去,由于天气闷热,街道上挤满了人。白天街道上看不到的妇女和年轻姑娘们,都在这傍晚的时候出来了,一个个穿得漂漂亮亮,打扮得整整齐齐。她们在街上转来转去,试图得到别人的一瞥或是一个微笑。”直到民国年间,“大同婆娘”依然是大同世俗文化的一个重要标志,屡屡见诸小说、报端(46)。

“大同婆娘”,或曰“重门叠户大同媚”这一特殊的城市经济、文化现象的出现,一方面是大同从边城转变到府城,城市功能发生质变的佐证;另一方面,它又深刻地反映出明清以来直至民国,大同城市经济发展的困境。大同作为中国北方农牧交错地带的重要城市,其城市发展的条件特征有二:一是自然条件“先天不足”,主要表现在城市腹地狭小,生产力低下,周边粮食等物质供给困难,严重制约了城市规模发展;二是人为因素“得天独厚”,历史时期中原与北方牧族之间时战时和,战时,城市是前线指挥堡垒,和时,城市是边境贸易中心。有明一代、清代以降,北方战事减少,大同城市军事功能逐步衰微,近代以来随着北京、天津成为中国北方最大的贸易中心、物质集散中心,在边疆贸易中,张家口凭借与京津之间,以及与库伦、恰克图之间交通的畅通,成为中国长城沿线最大的边贸中心,同样地处长城沿线的大同城市,在其阴影之下不仅边贸发展缓慢,且沿袭明代藩王骄奢淫逸的恶习,出现了世俗化城市消费倾向。

(1)李凭《北魏平城时代》社会科学文献出版社,2000年1月版。

(2)张歆梅:《明代大同城市建设与城市形态》,北京大学历史地理研究中心编《侯仁之师九十寿辰纪念文集》2003

(3)田世英:《大同》, 陈桥驿主编《中国历史名城》第50页

(4)曹承明、韩生存:《汉代平城县遗址初步调查》,山西省考古学会编《山西省考古学会论文集(三)》,第72页

(5)曹承明、韩生存:《汉代平城县遗址初步调查》,山西省考古学会编《山西省考古学会论文集(三)》,第78页

(6)张志忠:《大同古城的历史变迁》,《晋阳学刊》2008年第2期

(7)周长山:《汉代城市研究》,第121页。

(8)《汉书》卷28《地理志下》,第1621页

(9)《汉书》平帝纪

(10)乾隆《大同府志》卷7《风土》

(11)《宋史全文》卷21上《宋髙宗十三》

(12)《宋书·周朗传》

(13)《北史·魏本纪·序纪》

(14)张志忠:《大同古城的历史变迁》,《晋阳学刊》:2008年 第2期

(15)《南齐书》卷57《魏虏传》

(16)《南齐书》卷57《魏虏传》

(17)陈桥驿主编:《中国都城辞典》,第215-222页

(18)刘俊喜、张志忠:《北魏明堂辟雍遗址南门发掘简报》,山西省考古学会编《山西省考古学会论文集 (三)》第111页

(19)殷宪:《云冈石窟所反映的一些北魏政治社会情状》,刘驰主编: 《北朝史研究》,第489页

(20) 阿尔泰山。

(21)克鲁伦河。

(22)今河北雄县北的白沟河。

(23)《辽史》卷37《地理志一》

(24)《辽史》卷48《百官志四》

(25)《辽史》卷41《地理志五·西京大同府》

(26)《辽史》卷41《地理志五·西京大同府》

(27)张焯:《云冈石窟编年史》 第234页

(28)《辽书》卷51《礼志四·宾仪》

(29)《辽史》卷36《兵卫志下》

(30)陈开俊、戴树英、刘贞琼、林健合译:《马可·波罗游记》,福建科学技术出版社,1981年,第132页。

(31)永乐七年始筑大同左卫城、右卫城

(32)道光《大同县志》卷3《沿革》记“三丈八尺”

(33)正德《大同府志》卷2《城池》

(34)道光《大同县志》卷3《沿革》

(35)薄音湖:《明代蒙古汉籍史料汇编》(第一辑),第271页

(36)道光《大同县志》卷5《城池》

(37)曹树基:《中国人口史 第四卷 明时期》,第365页

(38)行龙主编:《环境史视野下的近代山西社会》,第217页

(39)[明]正德《大同府志》

(40)道光《大同县志》卷9《赋役·户口》

(41)曹树基: 《中国人口史 第五卷 清时期》,第738页

(42)刘泽民等主编: 《山西通史·近代卷》,第132页

(43)[明]谢肇淛:《五杂组》卷四

(44)韦明铧:《水土一方:<浊世苍生>续写》,第111页

(45)[明]沈德符”《万历野获编》卷二十四。

(46)何伦:《大同妇女生活谈》,《妇女杂志》1928年第14卷第1期

|