|

《史记》卷二十八《封禅书第六》载:

黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下。鼎既成,有龙垂胡须下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫从上者七十余人,龙乃上去。余小臣不得上,乃悉持龙须,龙须拔,堕,堕黄帝之弓。百姓仰望黄帝既上天,乃抱其弓与胡须号,故后世因名其处曰鼎湖,其弓曰乌号。

关于荆山的地望,根据有关古籍及《辞海》[1]、《中国历史地名大辞典》[2]等工具书以及现代学者的研究,主要有以下七种观点:

第一,在湖北省西部、武当山东南、汉江西岸,漳水发源于此。东南谷地宽广,西北巍峨陡峻。《书·禹贡》:“荆及衡阳惟荆州”;“荆、河惟豫州。”《汉书·地理志》称为“南条荆山”。西周时楚立国于此一带。有抱玉岩,相传春秋楚国卞和得玉于此。

第二,在安徽怀远西南。《水经·淮水注》:“淮出于荆山之左,当涂之右,奔流二山之间。”

第三,在河南灵宝县阌乡南。相传黄帝采首山之铜,铸鼎于此。

第四,《禹贡》:“导岍及岐,至于荆山。”《汉书·地理志》称为“北条荆山”。相传禹铸鼎于此。据《汉书·地理志》、《水经注》当在今陕西大荔朝邑镇南,但其地今无山。

第五,《禹贡》:“导岍及岐,至于荆山。”《汉书·地理志》称为“北条荆山”。相传禹铸鼎于此。据《隋书·地理志》、《元和郡县图志》,当在今富平西南。

第六,在泾阳县与三原县交界处。《关中胜迹图志》[3]卷二《嵯峨山》:“在泾阳县北五十里。本名嶻辥山,一名慈峨山,亦名荆山。《汉书?地理志》池阳县:嶻辥山之北。顔师古曰:‘即今俗所呼嵯峨山是也。’《说文》:嶻辥山在冯翊池阳。《后汉书(地理)[郡国志]》:云阳县有荆山。《注》引《帝王世纪》:‘禹铸鼎于此。’《魏书?地形志》:北地郡泥阳县有慈峨山。王褒《云阳宫记》:‘慈峨山,黄帝铸鼎于此。’《关中胜迹图志》卷二《嵯峨山》:“在三原县西北四十里。《雍胜略》:‘嵯峨在天齐原之上,特出云表。登其岭,泾、渭、黄河皆在目前。’”

第七,在今大荔、富平两县间。著名历史地理学家史念海先生说:“《禹贡》说雍州,指出‘荆岐既旅,终南惇物,至于鸟鼠’。这是说雍州的山。荆山在今大荔、富平两县间,岐山在今岐山县,这是没有问题的。”[4]

距今5000年以前,也就是新石器时代晚期,黄帝与其部落主要生活于今北方之黄河流域,而第一种观点和第二种观点所说的荆山都在南方,就没有必要论述了。至于第三、第四、第五、第六、第七几种观点,学者们多倾向于富平之荆山,如何光岳先生在其《楚源流史》一书中说:“楚人所以迁到黄帝铸鼎的荆山与夏禹铸鼎的荆山(陕西富平西南,现区划归阎良区)正是楚人系黄帝之裔,与夏又系亲族,以图抵抗商人的侵逼。”杨东晨先生在其《中华都城要览》一书中也说:“黄帝铸鼎的荆山有湖南衡阳、陕西朝邑、陕西富平、河南灵宝、安徽怀远之说,但陕西富平、河南灵宝纪载较多,且陕西富平荆山(今区划归阎良)距黄帝葬地桥山(陕西黄陵)较近,比较可靠。”

从南、北地域来说,黄帝铸鼎之荆山,绝不是《禹贡》和《汉书·地理志》所说的南条荆山,而应是北条荆山,它就在今陕西境内。至于它是在陕西境内的大荔、富平两县间还是泾阳县与三原县交界处,抑或是富平县或大荔县朝邑镇南,我们倒是更倾向于大荔县朝邑镇南之说,理由有以下几点:

(一)从较早的文献记载来看,黄帝铸鼎之荆山实在大荔县朝邑镇南,是唐人和后世文人把它误移到了富平。

《尚书·禹贡》:“黑水西河惟雍州:弱水既西,泾属渭汭。漆沮既从,沣水攸同。荆岐既旅,终南惇物,至于鸟鼠。”司马迁《史记》卷二《夏本纪》引此段文基本相同,只是个别字做了改动,如改“既”为“已”、改“攸”为“所”,即是;而班固《汉书》卷二十八上《地理志第八上》所引完全相同。师古曰:“漆、沮,即冯翊之洛水也。沣水出鄠之南山。言漆、沮既从入渭,沣水亦来同也。”又师古曰:“荆、岐,二山名。荆在岐东。言二山治毕,已旅祭也。”

师古即顔师古。他所说的“漆、沮,即冯翊之洛水也”是有一定道理的。《关中胜迹图志》卷十《名山》载:“商原:在大荔县北二十五里。《太平寰宇记》:‘《水经注》云洛水南经商原西,俗所谓许原。’《通典》:‘冯翊有商原,所谓商顔。’《雍胜略》:‘许原一名高原,其地宽平,自蒲城连朝邑界。近沮水之浒,又名浒原。’《通志》:‘许原一名长虹岭,又名铁镰山,尽于同州界,绝于洛;东经朝邑,绝于河。延袤八十余里。’”从《关中胜迹图志》所引有关文献来看,冯翊的商原(在今大荔县北),又名商顔、许原(又名浒原、高原、长虹岭、铁镰山),之所以名“浒原”,是因为“近沮水之浒”,而上引《太平寰宇记》又有“《水经注》云洛水南经商原西,俗所谓许原”之文,可知沮水就是洛水,所以顔师古说的“漆、沮,即冯翊之洛水也”是有一定道理的,之所以有道理,宋代学者程大昌为我们提供了很好的回答:“故自孔安国、班固以后论著此水者,皆指怀德入渭之水以为洛水,而曰洛即漆、沮者,言其本同也。”[5]

《尚书·禹贡》:“导岍及岐,至于荆山,逾于河。”《汉书》卷二十八上《地理志第八上》所引基全相同,仅仅是把“岍”改为“汧”。对于《禹贡》北条荆山,自古以来各家的注释就有分歧,主要有二种观点:

1.笼统注明荆山的方位

《集解》孔安国曰:“荆在岐东,非荆州之荆也。”

2.具体注明荆山的地望

(1)在今富平县

《隋书》卷二十九《志第二十四·地理上·京兆郡》:“富平:旧置北地郡,后周改曰中华郡,寻罢。有荆山。”《括地志辑校》卷一《雍州·富平县》:“荆山在雍州富平县,今名掘陵原。按雍州荆山,即黄帝及禹铸鼎地也。”[6]《元和郡县图志》卷第一《关内道一?京兆府?富平县》:“荆山,在县西南二十五里岐山东,《禹贡》云:‘荆、岐既旅’,是也。”这是唐朝人的观点。

(2)在今大荔县朝邑镇南

《史记》卷二《夏本纪》之《索引》:“汧,一作‘岍’。按:有汧水,故其字或从‘山’或从‘水’,犹 山然也。《地理志》云吴山在汧县西,古文以为汧山。岐山在右扶风美阳县西北;荆山在左冯翊怀德县南也。”那么,作为汉的左冯翊怀德县在何处呢?《汉书》卷二十八上《地理志第八上·左冯翊》:“怀德,《禹贡》北条荆山在南,下有强梁原。洛水东南入渭,雍州寖。莽曰德驩。” 山然也。《地理志》云吴山在汧县西,古文以为汧山。岐山在右扶风美阳县西北;荆山在左冯翊怀德县南也。”那么,作为汉的左冯翊怀德县在何处呢?《汉书》卷二十八上《地理志第八上·左冯翊》:“怀德,《禹贡》北条荆山在南,下有强梁原。洛水东南入渭,雍州寖。莽曰德驩。”

著名历史地理学家谭其骧先生在其主编的《中国历史地图集》第二册之《西汉·司隶部》地图中,标绘强梁原在临晋县(今大荔县朝邑镇)南,荆山更在强梁原南;怀德县在临晋县西南,与之为邻。

贺次君先生于《元和郡县图志》卷第一《关内道一?京兆府?富平县》“荆岐既旅是也”注云:“今按:《汉志》‘左冯翊怀德,《禹贡》北条荆山在南,下有强梁原。’《太平寰宇记》引《水经注》‘洛水东南历强梁原,俗谓之朝坂。’西汉怀德与朝坂,俱在唐同州朝邑县,为洛水流域,则《禹贡》荆山不得在雍州富平。《隋志》、《括地志》及此志著荆山于富平,盖因三国时富平曾置怀德县,后遂误以为西汉怀德,并移荆山于此。”

《读史方舆纪要》卷五十四《陕西三?朝邑县》:“强梁原,在县治南。俗谓之朝坂,西魏以此名县。《郡国志》:‘长春宫在强梁原上。’盖原本广衍,县治与故宫皆据其上。《汉志》:‘怀德县南有荆山,山下有强梁原,原即荆山北麓矣。’”顾祖禹认为,强梁原是荆山的北麓,也就是说,强梁原与荆山本为一体。

《三秦记》:“强梁原:洛水出强梁原,在富平县西南,荆渠之侧。”刘庆柱先生辑注引《同州志》云:“华原在朝邑县西,绕北而东,以绝于河,古河壖也;一名朝坂,亦谓之华原山,盖华原即朝坂,朝坂即强梁原。荆山之麓直抵河壖,禹治水以此渡河,故《禹贡》曰:‘至于荆山,逾于河。’朝邑即汉之怀德,荆山当在其境,唐人误以荆山在富平。”刘庆柱先生推测,本文(《三秦记》)误将朝邑之强梁原、荆渠归入富平,疑此为唐代或以后文人讹误。根据《同州志》相关记载,刘庆柱先生认为华原山就是朝坂,而朝坂就是强梁原,也就是说,华原山、强梁原、朝坂是三位一体的。

把《禹贡》北条荆山注在岐东是没有错的,问题是,它究竟是在今富平县还是在今大荔县朝邑镇南呢?我们更倾向于后者。

从前引文献来看,唐人著的《隋书》、《括地志》、《元和郡县图志》都把北条荆山注在富平,是“因三国时富平曾置怀德县,后遂误以为西汉怀德,并移荆山于此”,也就是说:“盖自后汉移怀德于富平,考古者遂以富平之怀德为朝邑西南之怀德,于是专系荆山于富平,此致误之由也。”[7]由此看来,把《禹贡》北条荆山注在富平是唐人弄错了,以后文人也就因袭了唐人的错误。

《禹贡北条荆山考》一文的作者指出:“自《隋书·地理志》谓富平县有荆山,于是后人注《禹贡》者皆以北条荆山专属于富平,而蔡氏《集传》并云:耀州富平县掘陵原,即北条荆山,盖以掘陵与强梁之音相近也。”[8]“掘陵”与“强梁”之音确实相近。“梁”与“陵”一音之转,音近自不必说;今关中农村,说某人执拗,有用“犟”(土音强)形容的,亦有用“倔”(与“掘”音同)形容的,根据音韵学“音近义同”的原则,“掘”与“强”音近是不成问题的。这样看来,之所以把富平县“掘陵原”当作北条荆山,是因为“掘陵”与“强梁”(强梁原即朝坂,在今大荔县朝邑镇南)之音相近致误的。

《禹贡北条荆山考》一文的作者又指出:“今以地图考之,若北条荆山专属富平,既与《禹贡》逾河之文不甚符合,而与班氏洛水东南入渭之语尤相牴牾。夫《禹贡》既言‘导岍及岐,至于荆山,逾于河’,则荆山之尾距河甚近。班氏于荆山下云:洛水东南入渭,则荆山之麓,其去洛水亦不甚远;若专属富平,则怀德之西南(此指朝邑西南之怀德而言)尚隔重泉(汉县,属左冯翊,故城在今蒲城县东南五十里)频阳(汉县,属左冯翊,故城在今富平县东北六十里)二县,班氏何不系荆山于重泉、频阳之下,而属之于朝邑西南之怀德耶?且洛河入渭之处距富平甚远,地望亦不相属。”[9]根据这段考证,若北条荆山专属富平,既与《禹贡》逾河之文不甚符合,而与班氏洛水东南入渭之语尤相牴牾,显然不妥。若把北条荆山定为泾阳与三原交界处的嵯峨山,同样是既与《禹贡》逾河之文不甚符合,又与班氏洛水东南入渭之语相牴牾,显然也不妥。若把北条荆山定在河南灵宝县阌县南,虽与《禹贡》逾河之文相符合,但却与班氏洛水东南入渭之语相牴牾,同样不妥。

朝邑背靠荆山(即华原山、强梁原、朝坂)而面临洛水,隔河(黄河)与山西省相望,且洛水在朝邑东南三十里入渭[10],若我们把北条荆山专属朝邑,既与《禹贡》逾河之文相符合,又与班氏洛水东南入渭之语相一致,一切问题也就迎刃而解了。

(二)朝邑镇南之荆山附近的地理环境非常适宜于黄帝部落的生存

全新世中期曾出现过世界性的气候回暖现象,在国外通常叫做“气候最适宜时期”。在中国,由于这个时期在年代上与仰韶文化有些联系,所以也称为“仰韶温暖时期”(大约距今8000—3000年间)。竺可桢先生认为,从仰韶文化时期到殷墟时期,我国境内大部分地区的年平均温度比现在高2℃左右,冬季一月份的平均温度比现在高3℃—5℃。龚高法先生更具体地描述了距今8 000—3 000年间的气候状况,当时各地气温普遍比现在高,但升温幅度各不相同。在东部地区,随着纬度的升高,古今温差增大。东北地区当时年平均气温比现在高3℃以上,华北地区比现在高2℃—3℃,长江中下游地区比现在高2℃左右,岭南和台湾比现在高不足2℃。在中国西部地区,温暖时期升温幅度随纬度升高而减少。这一时期我国气温带也相应比现在偏北,亚热带北界向北曾到达华北平原的北部。

史念海先生指出:“由已经发现的新石器时代遗址看来,当时人们所选择的居住地址就已显示出他们对于地理环境的适应和善于利用的情况。时代虽然已先后不同了,但是人们在选择居住地方的时候,依然要注意到饮水的来源。……新石器时代的遗址遍于全国各地,大体说来,总是邻近于当地的河流或湖泊。”[11]

史念海先生又指出:“古代的人们所以喜欢居住于河流的近旁也并不仅是为了饮水的方便。河谷中林木畅茂,禽兽繁多,可以进行狩猎,对于他们的生活有很多便利的地方。尤其是河谷中的土壤多是冲积层土壤,肥沃疏松,当古代的人们已经知道经营农业之后,他们可以利用原始的农具在这些肥沃疏松的土壤上从事耕作,就是粗放的种植也可以有所收获。就这一点说来,古代人们选择河谷附近为他们居住的处所,正是善于利用自然环境的又一例证。这种情形在古代显然是相当普遍的。[12]

根据史先生的论述,“新石器时代的遗址遍于全国各地,大体说来,总是邻近于当地的河流或湖泊”可谓是普遍的规律,因为这样的选址有四大好处:一是便于人和牲畜的饮水;二是河谷中林木畅茂、水草丰美,便于发展原始的渔猎经济;三是距水源近,便于发展原始的农业经济;四是便于原始人的交通往来。

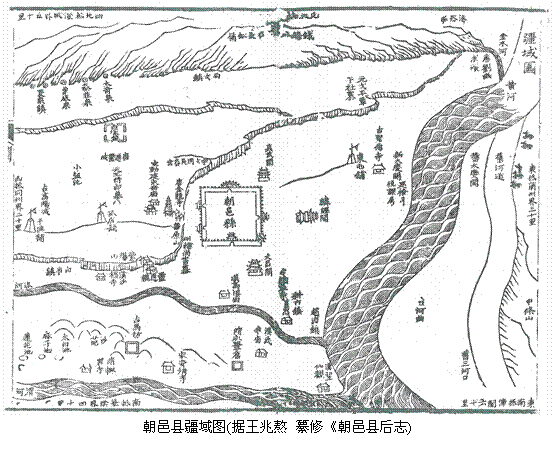

作为史前先民,黄帝部落选择朝邑镇南背靠荆山而面临洛水的自然环境,完全符合史前先民选址的普遍规律,即“总是邻近于当地的河流或湖泊”。他们居于荆山(即华原山、强梁原、朝坂)之上,可以避免夏秋季节因洛水的暴涨而被淹。洛水既是人和牲畜的饮水之源,也是黄帝部落捕鱼的场所。当时气候湿润,洛水河谷林木畅茂,水草丰美,野兽定然不少,自然成为黄帝部落天然的狩猎场所。洛水河谷的土壤多是冲积层土壤,肥沃疏松,黄帝部落即使用原始的农具在这些肥沃的土壤上从事粗放式的耕作和种植,多少都会有所收获的,因而他们的生活来源基本上是有保障的。况且洛水之南又有渭水,洛水在朝邑东南三十里入渭,然后渭水入黄河;在洛、渭、黄交汇的三角洲地带有一地名沙苑(如图),东西长八十里,南北长三十里,在唐代还因水草丰美而成为唐王朝的养马基地,那么,在气候湿润的新石器时代,黄帝部落定然不会放弃这块宜牧宜农的宝地,而是会积极而认真地加以利用的。

(三)从铜的产地看荆山的位置

《史记》被鲁迅先生赞为“史家之绝唱,无韵之离骚”,它的记载不会没有根据。从前引《史记》的话来看,黄帝虽铸鼎于荆山,但其铸鼎的原材料铜却来源于首山,而首山与荆山也应该相距不远。因此,只要我们弄清了首山的位置,荆山的位置也就迎刃而解。

《汉书》卷二十八上《地理志第八上·河东郡》载:“蒲反,有尧山、首山祠。雷首山在南。故曰蒲,秦更名。莽曰蒲城。”《后汉书·志第十九·郡国一·河东郡》又载:“蒲坂有雷首山。”顾祖禹于《读史方舆纪要》卷四十一《山西三?蒲州?中条山》下注曰:“州东南十五里。其山中狭而延袤甚远,因名。亦曰薄山,又名雷首山。《春秋》宣二年《传》‘赵宣子田于首山’,即此山也。”从以上引文来看,首山又名雷首山、薄山、中条山,位于今山西省西南部、黄河以北,即永济市蒲州镇南,与大荔县朝邑镇隔黄河相望。而据现代学者研究,中条山有丰富的铜矿[13],是中国重要的铜矿产区[14]。

由于首山和荆山的关系是相距不远,我们既已确定首山就是位于今山西省永济市蒲州镇南的中条山,那么,把荆山确定在与首山仅一河之隔的朝邑镇南,也就顺理成章而不难理解了。

(四)从交通因素看荆山的位置

史念海先生指出:“实际上当时人们居住于河流的近旁,应当和交通问题有关。一苇之航原比翻山越岭为容易,就是不便于通行舟楫的河流,循河谷上下的来往,途径也是较为平坦的,古代的人们不仅注意到要在河流旁边选择住地,而且还特意选择到两河交汇的地方,正是这样的意思。”[15] 史念海先生指出:“实际上当时人们居住于河流的近旁,应当和交通问题有关。一苇之航原比翻山越岭为容易,就是不便于通行舟楫的河流,循河谷上下的来往,途径也是较为平坦的,古代的人们不仅注意到要在河流旁边选择住地,而且还特意选择到两河交汇的地方,正是这样的意思。”[15]

黄帝部落之所以选择朝邑镇南背靠荆山(即华原山、强梁原、朝坂)而面洛水的自然环境,交通因素是不可忽视的。前已述及,洛水在朝邑东南三十里入渭,渭水然后入黄河,而生活在渭水流域的宝鸡北首岭遗址的先民,其活动年代据放射性碳素断代并经校正:早期为公元前5150—前5020年,中期为前4840—前4170年,晚期为前4080—前3790年[16],与黄帝及其部落生活的年代大体相当。由于宝鸡北首岭遗址的先民确已发明了小船[17],并驾小船于水中捕鱼,那么,生活在洛水、渭水流域的黄帝部落,除驾小船捕鱼外,无疑也完全可以把小船作为水上交通工具。黄帝部落的人不仅可以驾着小船在洛水、渭水乃至黄河中捕鱼,而且可以于荆山(即华原山、强梁原、朝坂)尽头的黄河岸边驾着小船到河对面的首山去采铜矿,然后再返回荆山而铸鼎,是完全可能并顺理成章的事。

综上所述,把黄帝铸鼎之荆山定在富平西南或泾阳县与三原县交界处的嵯峨山,既与《禹贡》逾河之文不甚符合,又与班固“洛水东南入渭”之语相牴牾,显然不妥;若把黄帝铸鼎之荆山定在河南灵宝县阌县南,虽与《禹贡》逾河之文相符合,但却与班固“洛水东南入渭”之语相牴牾,同样不妥。由于我们已考证出《史记》“黄帝采首山铜,铸鼎于荆山”中的首山为山西省南部之中条山,若我们把黄帝铸鼎之荆山定为与中条山仅一河之隔的大荔县朝邑镇南之华原山(即强梁原、朝坂),既与《禹贡》逾河之文相符合,又与班固“洛水东南入渭”之语相一致,同时因当时已有了小船作为水上交通工具,首山(今山西省南部中条山)的铜矿运到河对面的荆山(即华原山、强梁原、朝坂)应不成问题,这样,一切问题也就迎刃而解了。

注释:

[1]《辞海·地理分册·历史地理》,上海辞书出版社,1982年8月第2版,第179页。

[2]史为乐 主编,中国社会科学出版社,2005年3月第1版。

[3](清)毕沅撰,张沛点校,三秦出版社,2004年12月第1版。

[4]史念海:《释〈禹贡〉雍州“终南惇物”和“漆沮既从”》,原载西北农业大学编印《一代宗师——辛树帜先生百年诞辰纪年文集》,1997年3月;又载史念海著《河山集》九集第82—100页,陕西师范大学出版社,2006年12月第1版。

[5]《雍录》卷六《洛漆沮》,程大昌撰,黄永年点校,中华书局,2002年6月第1版。

[6] 《史记?夏本纪》‘荆岐已旅’《正义》引。

[7] 《富平县志稿》卷一《禹贡北条荆山考》。

[8][9]《富平县志稿》卷一。

[10] 韩五泉先生著《朝邑县志》卷一《总志第一》:漆沮一名洛水,自耀州同官县来,至朝邑东南三十里入渭。

[11][12][15]史念海著《河山集》初集,生活·读书·新知三联书店,1963年,第6页,第10—11页,第12页。

[13] 唐晓峰:《翻越中条山》,刊唐晓峰著《人文地理随笔》第110—112页,生活·读书·新知三联书店,2005年北京第1版。

[14] 《中国古今地名大词典》上册,世纪出版集团、上海辞书出版社,第464页。

[16] 中国大百科全书总编辑委员会《考古学》编辑委员会、中国大百科全书出版社编辑部 编《中国大百科全书·考古学》,中国大百科全书出版社,1986年8月第1版,第41页。

[17] 张维慎:《北首岭遗址之船形壶所反映的历史事实》,《文博》2004年第2期。

参考文献:

1.顾颉刚主编《尚书通检》,书目文献出版社,1982年5月北京新1版。

2.(西汉)司马迁 撰《史记》,中华书局,1982年11月第2版。

3.(东汉)班固 撰《汉书》,中华书局,1962年6月第1版。

4.(南朝宋)范晔 撰《后汉书》,中华书局,1965年5月第1版。

5.(唐)魏征等撰《隋书》,中华书局,1973年8月第1版。

6.《括地志辑校》,(唐)李泰等著,贺次君辑校,中华书局,1980年2月第1版。

7.(唐)李吉甫 撰《元和郡县图志》,贺次君 点校,中华书局,1983年6月第1版。

8.(宋)乐史 撰《太平寰宇记》,王文楚 点校,中华书局,2007年11月第1版。

9.(清)顾祖禹 撰《读史方舆纪要》,贺次君、施和金 点校,中华书局,2005年3月第1版。

10.刘庆柱《三秦记辑注》(长安史迹丛刊),三秦出版社,2006年 1月第1版。

11.谭其骧 主编《中国历史地图集》第二册,中国地图出版社,1982年10月第1版。

12.(清)樊增祥 修,谭麟 纂《富平县志稿》(中国方志从书·华北地方·第二三九号),光绪十七年刊本;成文出版社有限公司,中华民国五十八年。

13.韩五泉先生著《朝邑县志》(中国方志从书·华北地方·第五四0号);(明)韩邦靖纂修,明正德十四年刊本;成文出版社有限公司,中华民国六十五年。

14.(清)王兆鳌 纂修《朝邑县后志》(中国方志从书·华北地方·第二四一号),康熙五十一年后刊本;成文出版社有限公司,中华民国五十八年。

作者简介:

张维慎(1964—),男,陕西大荔人。历史学博士。现为陕西历史博物馆研究馆员、资料室主任,《陕西历史博物馆馆刊》副主编。主要从事中国历史地理、中国历史文献、汉唐风俗和礼仪以及文物的研究,先后发表学术论文50余篇,其中10余篇刊载于全国中文核心刊物。

|