|

摘要:大同曾作为辽金王朝的西京陪都,同时是当时北方最重要的佛教中心之一,在辽金佛教史上具有重要地位。本文根据实地调查和文献记载,以大同善化寺大雄宝殿中保存的金代二十四诸天塑像为中心,通过对二十四诸天像名号及其宗教内涵的考察,以及这些佛教造像与辽金时代佛学思想、大同佛教宗派之间关系的探讨,揭示辽金大同佛教的特点以及大同在辽金佛教中的地位。

关键词:大同 善化寺 二十四诸天 辽金佛教 密宗

大同地区的佛教具有悠久的历史,北魏建都平城(今大同)后,大同成为当时中国北方的佛教中心,在中国佛学思想发展、佛教中国化等方面都具有重要的地位。契丹族建立的辽政权信奉佛教,自辽兴宗于重熙十三年(1044年),升云州(今大同)为西京大同府后,西京大同逐渐成为辽境内的佛教中心之一,女真族建立的金政权灭亡辽王朝之后,继续将大同作为西京陪都,同时大同也延续了中国北方佛教重镇的地位。辽金时代中国佛教进入了各宗派融合的新阶段,大同作为当时的佛教重镇,辽金密宗、华严宗、天台宗和禅宗、净土宗等佛教宗派都在大同留下了遗迹,探讨这些宗派在大同地区的历史及其思想特色,有助于我们更好的了解大同在辽金佛教史、中国中古佛教史以及契丹和女真民族封建化过程中的重要地位。但长期以来学术界对辽金大同佛教的研究较为薄弱,而且多集中于单纯的文献考证,本文试图从大同地区现存的辽金佛教遗存(主要是佛教造像和寺院建筑)入手,通过对大同辽金佛教造像的宗教思想内涵的考察,揭示辽金大同佛教的特色以及作为“佛都”的西京大同在辽金佛教中的地位。

一、大同善化寺与二十四诸天造像

大同善化寺是中国现存最完整的辽金佛教寺院之一,对于辽金佛教思想和佛教文物的研究具有重要的参考价值。该寺位于山西省大同市城区,因坐落于明代府城南门内侧,当地俗称为南寺。据寺内碑文记载,该寺创建于唐代,唐玄宗时赐名为开元寺,五代后晋时更名大普恩寺,明正统十年(1145年)改名善化寺。该寺现存建筑主要为金代天会六年至皇统三年间(1128-1143年)所建,包括天王殿、三圣殿及东西配殿、大雄宝殿及东西朵殿、普贤阁以及近年复建的文殊阁、东西敞廊、腋门等建筑。山门内保存有明代四大天王像,三圣殿内存金代华严三圣塑像及金、明清石碑四通,大雄宝殿内现存辽金时代五方佛、金代二十四诸天塑像及清代壁画等珍贵佛教文物。其中,对于大雄宝殿内二十四诸天造像的具体定名及其宗教内涵的研究很少,似有继续探讨的必要(1)。

所谓“诸天”,即佛教中的护法天神如四大天王、大梵天王等等,在印度文化当中,天是神的别名,所以“诸天”亦称“诸神”或“尊天”。佛教中的诸天大多来自于古印度的土著信仰,这些天神后来被佛教吸收而成为佛法的保护神。在佛教的宇宙观中,有情众生所住世界分为欲界、色界、无色界三部分,三界中又包含众多天界,每一天界中都有相应的天神,如大梵天、帝释天等等,此外还有专职天神如日天、月天、地天、水天、火天、风天等等,甚至包括罗刹、龙王等不属于天部的护法神也可被称为天。因此,在佛教中“诸天”是一个广义的概念,它是众多护法天神的总称。

不过,具体到佛教寺院的诸天供养中,常见的诸天组合主要有四大天王、二十诸天和二十四诸天几种类型。其中,寺院造像中常见的二十诸天来自于天台宗的金光明忏法,隋代天台智者大师依据《金光明经·鬼神品》等经典,制定了金光明忏法,在供佛斋天的法会中供奉大梵尊天、帝释天、护世四王、金刚密迹、散脂大将、大辩才天等护法天神,但数量和所供天神并未完全确定。至南宋时行霆撰《重编诸天传》,正式确立了二十诸天供养体系,他依据《金光明经·鬼神品》等经典选定的二十诸天为:一大梵天、二帝释天、三多闻天王、四持国天王、五增长天王、六广目天王、七金刚密迹、八大自在天、九散脂大将、十大辩才天、十一大功德天、十二韦驮天神、十三坚牢地神、十四菩提树神、十五鬼子母、十六摩利支天、十七日宫天子、十八月宫天子、十九娑竭龙王、二十阎摩罗王。(2)明末弘赞律师在《斋天科仪》中又增加了四位天神而成为“二十四诸天”,即二十一紧那罗、二十二紫微大帝、二十三东岳大帝、二十四雷神。前一位是歌神,为佛教天龙八部之一;后三位则是道教的神明,这是当时佛道两教融合的结果。

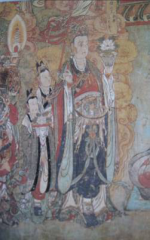

善化寺大雄宝殿内现存辽金时代佛教造像三十三尊,正中为五方佛及弟子、胁侍菩萨造像九尊,坐北面南;二十四诸天造像位于五方佛两侧,沿大殿东西墙壁分两组相对排列,东西各十二尊,完成于金代天会六年至皇统三年间(1128-1143年)。这些造像立于青砖台座之上,泥塑彩绘,造型生动,工艺高超,是金代彩塑艺术的代表作之一。这些造像表现的天神与南宋行霆所说的二十诸天不完全相同,而且多出了四天,但这四天又不是明代所定的紫微大帝、雷神等天神,因此它们属于另外一个特殊的诸天供养体系。这一独特的诸天组合体系实际上是当时大同地区佛教宗派及佛学思想的反映,有着深刻的思想意义。

对于这些造像的内容,据寺内现存的金皇统三年(1143年)重修碑记《大金西京大普恩寺重修大殿记》(南宋朱弁作,以下简称朱弁碑)记载:“为诸佛萨埵,而天龙八部合爪掌围绕,皆选于名笔;为五百尊者,而侍卫供献各有仪物,皆塑于善工。”(3)朱弁将诸天统称为“天龙八部”或“侍卫”,而没有记载每一尊天神像的具体名号,现存的佛教文献或碑志中也没有针对善化寺造像名号的专门记载,这就为今人研究其宗教内涵和历史价值带来了困难。

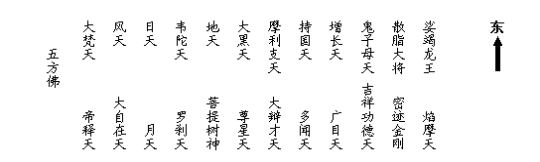

金维诺先生在《中国古代佛雕—佛造像样式与风格》一书中所列的该寺二十四诸天名号及位置如下(4):

不过,在文献考证和实地调查的基础上,本文认为金先生的部分定名值得商榷,这些诸天造像的定名和位置应如下:

东壁北起第一尊为大梵天造像(图一,1),该像通高3.80米,头戴通天冠、身穿衮服,叉手恭谨而立。梵天,意译为离欲或清静,他在古印度神话中是宇宙的创造者,与毗湿奴、湿婆合为印度教三大主神,后来被佛教吸收为护法神。在佛教典籍里,梵天被视为“横则统小千世界,竖则总上冠下”的“三界主”(5),作为护持佛法与镇国利民的重要天神之一,在造像中常与帝释天一起出现。在唐代密宗里大梵天王多为二臂像或四臂像,前者为一面双臂,或三面双臂像。后者“四面,面有三目,四臂”(6),分别持莲花、净瓶、长杵等物(图一,2)(7)。唐代以后梵天形象多被汉化为中年帝王形象,服饰冠冕雍容华贵,如山西稷山青龙寺元代壁画图像(图一,3)(8),本造像便属于这种式样。

图一1.善化寺梵天像 2.唐密大梵天图像 3.元代壁画梵天像

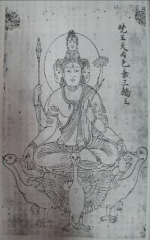

西壁北起第一尊为帝释天造像(图二,1),此像通高3.8米,与大梵天像对应立于五方佛两侧,该像头戴宝冠,左手结印,右手置腹前,衣着为中国后妃装扮。帝释梵名释迦因陀罗,意译为能天帝,他原来是古印度《梨俱吠陀》中的主神,后成为佛教护法神。帝释天被视为统领诸天的忉利天之主,又称“统三十三天忉利天王”,其形象也经历了汉化的过程,在唐代密宗仪轨中帝释天“右手持杵,左拳安内腰,著甲胄及天衣”(9),乘白象(图二,2)(10),唐宋以后则以青年帝王像或后妃的形象出现,而后一种造型最为常见(图二,3)(11),该像便属于这种女性化的帝释天造型。

图二1.帝释天像 2.密宗帝释天图像 3.元代壁画帝释天像

东壁第二尊为风天造像(图三,1),此像通高3.85米,身着甲胄,头戴长冠,面有三目左手执长戟(后代重配),右手握拳置腰间,为武将装束。金维诺先生认为此像为散脂大将,但对比仪轨记载,西壁第十一尊造像为散脂大将(详见下文),而此像造型与风天最为接近。此天不属于天台宗金光明忏法中的天神,而属于密宗供奉的护法天神之一。风天来源于古印度神话中的风神,为唐代密宗所尊奉的护法“十二天”之一,也是金刚界曼陀罗二十天之一。关于其具体形象,日本保存的唐代密宗仪轨记载为“著甲胄,左手托胯,右手执独股头创,创上有绯幡”(12),“《胎藏图》云:著冠,冠系缯扬上,被甲,……右手竖拳持幢著幡,左拳叉腰,向左遥视”(13),塑像的持物虽为后代配,但从其手势可知原物应为枪、幢之类的长兵器或持物,仪轨记载及唐密图像(图三,2)(14)与此像基本吻合,因此该像为风天造像。

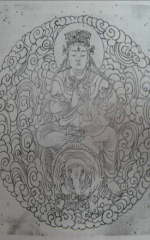

西壁第二尊为大自在天造像(图四,1),该像通高3.85米,头发赤红上竖,表情愤怒,身有六臂,分别持金刚杵、铃等物。该天梵名摩醯首罗,译为大自在天,又称伊舍那天。大自在天是湿婆神的异名,在印度教中湿婆是毁灭之神以及苦行与舞蹈之神,被视为印度教的第一主神。他在佛教中被尊为“三界尊极之主”(15),住于色界之顶,为三千大千世界之主,因在三千界中得大自在,故又称“大自在天”。密宗《十二天供仪轨》中记载其形象为:“东北方伊舍那天,旧云魔醯首罗天,亦云大自在天。乘黄丰牛,左手持劫波罗杯盛血,右手持三戟创,浅青肉色,三目忿怒,二牙上出,髑髅为璎珞,头冠中有二仰月”(16)。此像与仪轨记载及日本保存的唐本摩醯首罗图像(图四,2)(17)一致,为大自在天无疑。

图三1.风天造像 2.唐密风天图像 图四1.大自在天像 2.唐本大自在天图像

东壁第三尊为日天造像(图五,1),此像通高3.80米,为中年帝王形象,头戴通天冠,身穿朝服,手持笏板恭敬而立。日天梵名阿尔底耶、又称须梨耶,译为日天子、日宫天子,又名宝光天子、宝意天子。他原本是古印度神话中的太阳神苏利耶,后来成为佛教的护法神,并被认为是观音菩萨的化身之一。唐密里的日天形象为“两手各持莲花,舒小指,乘车辂驾赤五马,被天衣”(18)(图五,2)(19)。因为“日,太阳之释,人君之像”(20),所以后来中国佛教徒将日天塑造为帝王形象,在明清寺观造像(如大同华严寺明代日天像,图五,3)及水陆画中,日天多以男性帝王形象出现,该像便属于这种帝王造型。

图五 1.日天像 2.唐密日天图像 3.华严寺日天像

(1)有代表性的观点主要是金维诺先生的定名(参见金维诺主编:《中国寺观雕塑全集》第3卷《辽金元寺观造像》,黑龙江美术出版社,2005年),他在列出了善化寺二十四诸天的具体名号;此外,金申先生认为善化寺二十四诸天中包括风天、水天、火天、深沙大将、罗刹天、伊舍那天等天神(参见金申:《佛像真赝辨别》,第14页,上海古籍出版社,2004年);柴俊泽先生认为在《诸天传》二十天之外,善化寺增加了焰摩天、毗纽天、鸠摩罗天、那罗延天等四天(参见柴泽俊《山西古代彩塑》,文物出版社,2008年,第64页),但以上诸书只列出了名号,都未见具体的考证,所以还值得进一步研究。

(2)参见[南宋]行霆撰:《重编诸天传》,第421-436页,《续藏经》第88册。

(3)引自张焯撰:《云冈石窟编年史》,北京,文物出版社,2006年,第263页。

(4)金维诺:《中国古代佛雕—佛造像样式与风格》,第136页,北京,文物出版社,2008年。

(5)[南宋]行霆撰:《重编诸天传》,《续藏经》第88册,第422页下。

(6)《图像抄》(高野山真别处圆通寺藏本),《大正藏》第91册《图像部三》,第48页。

(7)心觉抄:《别尊杂记》(京都仁和寺藏本),《大正藏》第91册《图像部三》,第633页,图299。

(8)引自柴俊泽,贺大龙著:《山西佛寺壁画》,文物出版社,2006年,第92页。

(9)心觉抄:《别尊杂记》(京都仁和寺藏本),《大正藏》第91册《图像部三》,第622页中。

(10)心觉抄:《别尊杂记》(京都仁和寺藏本),《大正藏》第91册《图像部三》,第645页,图291。

(11)引自柴俊泽,贺大龙著:《山西佛寺壁画》,文物出版社,2006年,第92页。

(12)《十二天供仪轨》,《续藏经》第59册,第220页下。

(13)《图像抄》(高野山真别处圆通寺藏本),《大正藏》第91册《图像部三》,第47页。

(14)《十二天形象》,《大正藏》第95册《图像部七》,第586页,图5。

(15)[南宋]行霆撰:《重编诸天传》,《续藏经》第88册,第428页上。

(16)《十二天供仪轨》,《续藏经》第59册,第220页下。

(17)心觉抄:《别尊杂记》(京都仁和寺藏本),《大正藏》第91册《图像部三》,第621页,图282。

(18)心觉抄:《别尊杂记》(京都仁和寺藏本),《大正藏》第91册《图像部三》,第656页中。

(19)心觉抄:《别尊杂记》(京都仁和寺藏本),《大正藏》第91册《图像部三》,第639页中,图303。

(20)淳佑撰:《石山七集》,《大正藏》第89册《图像部一》,第173页中。

|