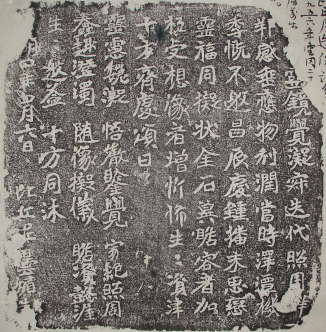

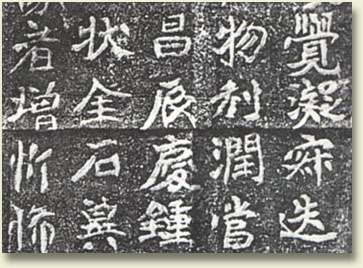

《比丘尼昙媚造像题记》,1956年云冈文物保管所在整修昙曜五窟之一的第二十窟,即所谓露天大佛窟窟前积土时出土的。这是云冈石窟难得的一块完整的造像题记。从其完整和独立的情况看,它很像是置于龛中或嵌于壁间坍塌时埋入土石中的。其石为云冈细砂岩, 此记内容可证之事至少有三点,其一,此记虽为佛门造像发愿文,但却与常见造佛像几躯、菩萨几躯不同,只云“同拟状金石”,说明所造可能是单体金铜像、石雕像,而并非在壁上凿龛造像。其二,造像而供养者为比丘尼昙媚,联系昙曜五窟中的另外两个洞窟十七窟前壁明窗侧太和十三年(489年)比丘尼惠定造像题记,十八窟前门西壁茹茹可敦造像题记,可见至少是昙曜五窟这几个西部洞窟自太和年间至迁都以后皆为比丘尼所居,是女人世界。唐代高僧所记武周山石窟寺“东为僧寺,西头尼寺”的格局,于此可否得到证明呢?其三,据史载,宣武帝景明年间,由于寺院经济澎胀,僧尼用度靡费,朝廷对立寺造像和度僧加以限制,史称“景明之禁”。这一造像活动或许可以说明此禁对远在故都平城的武周山石窟寺影响不大;然而从另一方面,是否可以认为,不在窟内造像,而另行雕造金、铜、石像,本身就是一种限制呢?结合云冈石窟现存景明中造像题记惟十二窟景明元年一例,余皆在延昌年间之后的情况,似乎亦可说明这一问题。 《比丘尼昙媚造像题记》书法极佳。纵观其以圆笔为主,宽博雄浑的书风,应与魏碑名品《郑文公碑》相类。特点之一是圆润冲和。此记用笔几乎是笔笔中锋,不似一般魏碑书体大起大落的方头重脑。除少数点画偶见方起外,起落之处大多破方为圆了。横画一改露起为藏入,鲜见刀斧棱角,迭横多见连带和笔断意连的行书笔致。折笔除“照”、“寂”、等个别例子外,都取篆法,用圆转作方折。捺画写得饱满开张,起笔出锋全是圆笔,既存隶意,又具楷则。斜提和戈挑,全无“丑魏”方重面目,颇多钟王冲和内擫之态。 此石书法的另一个特点是宽博从容。结字方整,笔势开张,宽厚稳健,古朴闲逸。总而言之,其书结体为方形,分而观之则寓方整于变化之中。像“镜”、“觉”等字,下部宽舒而不局促,存天趣而去雕饰。“感”、“机”、“仪”等字中的“戈”都不上趯,而是斜曳至右下缓缓带住,无剑弩之态而具沉雄之势。“时”、“末”、“浊”等字的竖钩平缓左出,犹遗分书之法。余如“鉴”、“严”、“趣”、“益”的结字更是不泥成法,天趣盎然。

|

略呈方形,高30厘米,宽28厘米。楷书10行,行12字,共110字。愿文除首尾稍有缺泐外,大部完好。此记末行年号已漫灭不可连缀,所幸第二字右半“月”字尚存。考北朝年号,第二字右为“月”者,有孝文帝承明,宣武帝景明,东海王建明和北齐废帝乾明,而其中数到四年者惟有景明。这就可以断定此石年代为景明四年(503年)了。

略呈方形,高30厘米,宽28厘米。楷书10行,行12字,共110字。愿文除首尾稍有缺泐外,大部完好。此记末行年号已漫灭不可连缀,所幸第二字右半“月”字尚存。考北朝年号,第二字右为“月”者,有孝文帝承明,宣武帝景明,东海王建明和北齐废帝乾明,而其中数到四年者惟有景明。这就可以断定此石年代为景明四年(503年)了。 清人包世臣、康有为曾以“篆势、分韵、草情毕具”,“圆笔之极轨”极赞《郑文公碑》,把这些移来评价《比丘尼昙媚造像题记》,同样十分贴切。那么,这方佛门题记碣是不是就是郑道昭本人的作品呢?我曾将二石中相同和相近的字进行过剪贴对比,二者的亲缘关系是显而易见的。前些年笔者在云冈石窟第六窟窟门东侧满刻佛本生故事的界格上发现了几尊很小的造像,像旁觅得“道昭”二字题名,是见棱见角的魏碑书体。如果此人就是郑道昭,那么他到过武周山石窟寺并参与过这里的佛事活动就坐实了,替比丘尼昙媚书写发愿文也就有了可能。因为《比丘尼昙媚造像题记》书刻时郑道昭在世,景明四年比《郑文公碑》永平四年(511年)的创立时间早八年,应为其书法创作和书事活动的全盛期。而二者的一些小异之处,如“题记”比“郑碑”点画上圆笔更多,气息上更显自然闲逸,可能与书家八年的经历有关,更与不同的书写环境、对象和字体大小有关。《郑文公碑》是郑道昭郑重其事地为其父颂扬功德的宏篇巨制,整个书写过程肯定更为严肃、拘谨,官方铭刻中惯用的方起方折和方正字形会多一些,甚至有时显得过于匀落而少变化。《比丘尼昙媚造像题记》为寺院小品,此类创作类乎经生写经,其虔诚之情另有表达方式。书丹者达乎天地,通乎神灵,心驰而神往。笔下自是鬼使神差,逸趣横生,既格高韵秀,又不失郑氏书法艺术的本色。到这里,我们完全有理由说,《比丘尼昙媚造像题记》比之《郑文公碑》毫不逊色,甚至更胜一筹。如果包康在世,一定会将他列入神品名单。

清人包世臣、康有为曾以“篆势、分韵、草情毕具”,“圆笔之极轨”极赞《郑文公碑》,把这些移来评价《比丘尼昙媚造像题记》,同样十分贴切。那么,这方佛门题记碣是不是就是郑道昭本人的作品呢?我曾将二石中相同和相近的字进行过剪贴对比,二者的亲缘关系是显而易见的。前些年笔者在云冈石窟第六窟窟门东侧满刻佛本生故事的界格上发现了几尊很小的造像,像旁觅得“道昭”二字题名,是见棱见角的魏碑书体。如果此人就是郑道昭,那么他到过武周山石窟寺并参与过这里的佛事活动就坐实了,替比丘尼昙媚书写发愿文也就有了可能。因为《比丘尼昙媚造像题记》书刻时郑道昭在世,景明四年比《郑文公碑》永平四年(511年)的创立时间早八年,应为其书法创作和书事活动的全盛期。而二者的一些小异之处,如“题记”比“郑碑”点画上圆笔更多,气息上更显自然闲逸,可能与书家八年的经历有关,更与不同的书写环境、对象和字体大小有关。《郑文公碑》是郑道昭郑重其事地为其父颂扬功德的宏篇巨制,整个书写过程肯定更为严肃、拘谨,官方铭刻中惯用的方起方折和方正字形会多一些,甚至有时显得过于匀落而少变化。《比丘尼昙媚造像题记》为寺院小品,此类创作类乎经生写经,其虔诚之情另有表达方式。书丹者达乎天地,通乎神灵,心驰而神往。笔下自是鬼使神差,逸趣横生,既格高韵秀,又不失郑氏书法艺术的本色。到这里,我们完全有理由说,《比丘尼昙媚造像题记》比之《郑文公碑》毫不逊色,甚至更胜一筹。如果包康在世,一定会将他列入神品名单。