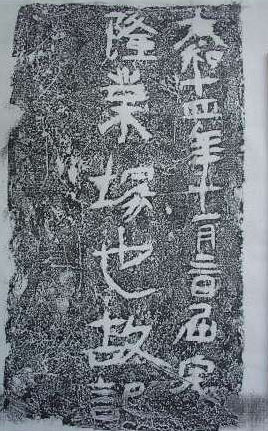

2003年6月30日大同市考古研究所一位先生赠我《屈突隆业墓砖记》照片一枚,并云砖为大同市考古研究所2001年在大同二电厂厂区东南变电所工地北魏墓群发掘时所得。因照片是在砖记刚露脸时所拍,所以上部为凸出的土头遮光,“太”、“隆”二字阴影甚重,不易明辨。此记所用为北魏极普通的墓砖。大同地区出土北魏墓砖,最大者有丹阳王墓砖,36-37×16-17×6cm,次者如司马金龙墓砖,33×16×6cm,再次有宿光明、王羌仁墓砖,31×16×6cm,王礼斑妻墓砖最小,是28×14×6cm。《屈突隆业塚记》砖大小与《宿光明冢》砖相仿佛。记文阴刻二行,凡十八字:其文云:其文云: 太和十四年十一月三日屈突」隆业塚之故记。 字体基本面目是隶书,但颇多楷意,起落使转时见篆籀笔致。书而不事安排,刻则多用复刀,笔画深刻圆劲,扎实沉稳。其书质拙无华,率意开张,每逢捺画必张扬而作隶态,如“太”、“突”、“故”、“记”等;即无捺笔而作隶书者,如“年”、“月”、“三日”、“屈”等便是。余则虽非隶书亦多在楷隶之间,“十一月”之“十”、“一”二字及“之”之横起显然是依书者笔法刻为“蚕头”状,而“十四年”之“十”及“业”、“塜”、“故”之横起则用楷法。这恐怕不是刻手信刀而成的。民间铭刻书迹往往有出奇可爱之处,如“年”、“屈突”、“业”、“塚”、“之”等字就有这种效果。与大同地区出土诸多墓砖铭记相较,此刻书体与太和元年的《宋绍祖柩记》大体相似而楷意过之,刀法与《宋记》亦颇相仿,另有一种无记年的《王礼斑妻舆》也是用复刀,但行刀更深,起笔收笔更圆,因而极具装饰意味,不似此记之自然天成。 大同地区发现的北魏墓砖,多无纪年。如《王羌仁塚》、《宿光明塚》、“王礼班妻舆”、“王斑”(残)等。前二种是置于穴内记冢的。后一种想是置于灵车上随棺入葬的。另有宋绍祖墓砖也有记年,是太和元年。但此墓砖璇玄堂,石雕槨室,墓主则位列诸公,官至刺史,墓内却放置一块与其身份及墓葬规格很不相符的砖记,所不同的是字数略多,有入葬时间、墓主身份,末则云“之柩”,意与王礼斑之“舆”相似。这应该是洛阳墓志的雏形。但像《屈突隆业》砖字少文略而有纪年者殊为罕见(据云在与此砖记同一地点还出过一件有太和十八年的纪年墓砖,惜未亲见)。凭我的经验,平城时期拓跋氏及其他代北贵族墓葬中无置砖石铭志之制,此制虽不见于史籍,但代人实际上是行之不悖的。今见屈突氏砖记,遂为之一惊。墓主人屈突隆业,《魏书》、《北史》皆无传。经查《晋书.苻坚载记下》所载屈突氏一人,其文略曰: “(苻)坚每日召(王)嘉与道安于外殿,动静咨问之。慕容暐入见东堂,稽首谢曰:“……臣二子昨婚,明当三日,愚欲暂屈銮驾,幸臣私第。”坚许之。暐出,嘉曰:“椎芦作蘧蒢,不成文章,会天大雨,不得杀羊。”坚与群臣莫之能解。是夜大雨,晨不果出。“初,暐之遣诸弟起兵于外也,坚防守甚严,谋应之而无因。时鲜卑在城者犹有千余人,暐乃密结鲜卑之众,谋伏兵请坚,因而杀之。令其豪帅悉罗腾、屈突铁侯等潜告之曰:‘官今使侯外镇听旧人悉随,可于某日会集某处。’鲜卑信之。北部人突贤与其妹别,妹为左将军窦冲小妻,闻以告冲,请留其兄。冲驰入白坚,坚大惊,召腾问之,腾具首服。坚乃诛暐父子及其宗族,城内鲜卑无少长及妇女皆杀之。” 《魏书.徒何慕容廆传附暐弟冲传》也载此事。文意大致相同。 此事发生在晋孝武皇帝太元八年(公元383年)十二月。屈突铁侯为慕容燕旧臣而随主寄于符秦者。此次未遂之变,悉罗腾与屈突铁侯皆为主要实施者。事泄后悉罗腾“具首伏”,看来是被宽宥了。在(苻)坚“乃诛暐父子及其宗族,城内鲜卑无少长及妇女皆杀之”的血腥镇压中,屈突铁侯命运如何,则未言及,像是与悉罗腾同案处理了。次年,即后燕燕元元年(384年),慕容垂脱离苻秦返回中山建国,如果屈突铁侯随垂返燕,而且此砖记的主人屈突隆业是他的子孙或族人,则他或他的子孙宗族归魏的时间,很可能是在道武帝皇始二年(397年)平中山之时。如屈突铁侯留秦,其归魏则在东晋义熙十三年(魏明元帝泰常二年,公元417年)姚秦败亡之后。即使屈突隆业与屈突铁侯毫无关系,他亦应是久居中山或长安等中原地区而后归于拓跋魏者。 据《隋书·于仲文传》北周有“始州刺史屈突尚,宇文护之党也”。另《北史·崔辩传附说子弘度传》:“长安有‘宁饮三斗醋,不见崔弘度。宁灸三斗艾,不逢屈突盖’”之语。屈突盖,即隋唐名将屈突通之弟。《旧唐书》复有“宁食三斗艾,不见屈突盖。宁服三斗葱,不逢屈突通”之谣,一语而兼及兄弟二人。据两《唐书·屈突通传》,屈突通,雍州长安人,“父长卿,周邛州刺史”。长安是其祖籍,抑或随慕容氏西去而落籍?当以后者为是。据《元和姓纂》,屈突氏,“本居玄朔,徙昌黎,孝文改为屈氏,西魏复之。”《魏书》而未见屈突氏者,魏收以通例载以新姓之故耳。今行世魏碑名品《屈遵墓志铭》之墓主人,《魏书》云:“?屈遵,字子皮,昌黎徒河人也。”此又可证屈突通本籍昌黎。《元和姓纂》之“昌黎”条,对屈突氏的籍贯所载更细更确:“后魏中书令、下蔡子屈突遵,生须,右仆射。须生恒,右仆射、济北公。曾孙长卿,邛州刺史。生通,唐兵吏二尚书、蒋公。生寿、韩、幹、诠、伦、延。” 太和十四年(490年),孝文改姓之制未施,屈突隆业自一仍旧姓。正如太和十八年(公元494年)孝文帝《吊比干文》碑阴,所载随行大臣名录中穆亮作“使持节司空公太子太傅长乐公河南郡丘目陵亮”,而不同于景明三年(公元502年)其墓志之“太尉领司州牧骠骑大将军顿丘郡开国公穆文献公亮”之称。然而比之丘目陵(或作丘穆陵)氏及其他久居漠北的代人来,屈突氏的汉化程度可谓既高且远了。不仅屈突家族以此自视自矜,代人们亦以其为北归中原土族视之。这大概就是屈突隆业塚中随葬砖记的原因所在。 这样讲,似在为我的平城时期代人不设铭志的成见寻找论据,但我又是多么希望在大同地区再见到一枚甚至是多枚拓跋氏家族及与其长期结盟的鲜卑及其他部族的铭石啊!这样百年平城时期异彩纷呈的历史就会以鲜活的史料进一步展现在世人面前。 |