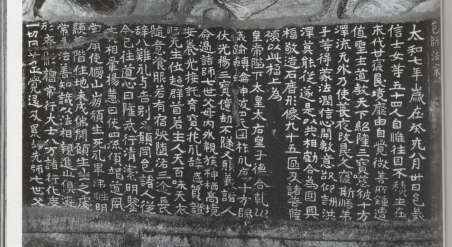

云冈石窟第十一窟东壁距地面十一米处,魏孝文帝太和七年(公元483年)八月三十日,五十四名佛门信徒留下的造像题记,是云冈石窟存世较早的一种北魏造像发愿文。此愿文记下了当时魏都平城邑中“信士女”们雕造九十五尊石佛的缘由。须知,平城中的佛门信徒们大多亲历了太武帝拓跋焘于太平真君五年(444)灭佛和文成帝兴安元年(452)复法建寺、招致沙门的重大事件。他们深知,30年来京都佛事中兴,特别是武周山石窟寺的开凿,完全是“遭值圣主”“得蒙法润”所致,因此便有了“意欲仰酬洪泽” 此题记长78厘米,高37厘米,楷书25行,每行14至16字不等,共341字,字径2至3厘米。由于年代久远,加之刻在沙岩上,已经有漫漶之处,个别字已难辨读,但保存还算完好,书法也不失本来面目。此刻书法高古质朴,墨酣笔凝,温文敦厚。基本面目是楷书而存隶意。结字方而略长,宽绰而外拓,略呈左高右低之势。用笔以圆笔为主,偶然杂以方笔。横、撇起笔全为圆笔楷法,捺笔全为楷脚,方折也用圆转,肩多方平。惟直钩(如别、等)、戈钩(如义、昏)、竖弯钩(如邑、乾)以及少数横收(如三、生)和短点(如慈)、短撇捺(如洪、兴)犹存隶法。气息与延兴二年的《申洪之墓铭》后三行题记及太和元年的《宋绍祖柩砖》有许多相通之处。从碑文和刻工看此刻虽属民间匠人之作,但书丹者也不失为一位书法高手。其书法充分显现了北魏太和年间古健丰腴的书风,说到底它所传承和展示的是实际上存在的南北朝前期的铭刻书法风尚。以它与北魏平城时期的代表性铭刻书迹《东巡碑》、《南巡颂》等代表作相较,最明显的不同之处,是更多一些手书的意味。一是结字不拘方整密集而是笔圆体博,从这里可以找到当时写经体甚至是后来的《经石峪》的影子。其面貌与敦煌文书之一、太和三年冯太后兄冯熙所写《杂阿毗昙心经卷第六》十分相似。我曾说过,魏碑书体是北魏寺院写经与石材和刻刀的结合,冯熙经卷和此愿文中相同的“大代太和”、“皇帝陛下”、“太皇太后”等字句,两两对照间无可辩驳地证明了这一点。二是体势非右昂反呈右垂之势,颇似始光元年的《魏文朗》。三是横画捺笔收笔处无上挑之态,这当然是与上述字体无右昂之势和更多行押书风尚有关。 |

“共相劝合,为国兴福,敬造石庙形象九十五区及诸菩萨”的善举。并以这样的善举,“为皇帝陛下、太皇太后、皇子德合乾坤,威逾转轮,神被四天,国祚永康,十方归伏”,致以最美好的祝福。这块造像记有很高的历史价值,它对了解和研究太和中京城的佛事活动以及确定开凿云冈石窟的分期提供了宝贵的历史资料。由于它是北魏迁都洛阳前十多年的作品,更能反映太和年间的书法风格。其书法艺术价值也是不言而喻的。

“共相劝合,为国兴福,敬造石庙形象九十五区及诸菩萨”的善举。并以这样的善举,“为皇帝陛下、太皇太后、皇子德合乾坤,威逾转轮,神被四天,国祚永康,十方归伏”,致以最美好的祝福。这块造像记有很高的历史价值,它对了解和研究太和中京城的佛事活动以及确定开凿云冈石窟的分期提供了宝贵的历史资料。由于它是北魏迁都洛阳前十多年的作品,更能反映太和年间的书法风格。其书法艺术价值也是不言而喻的。