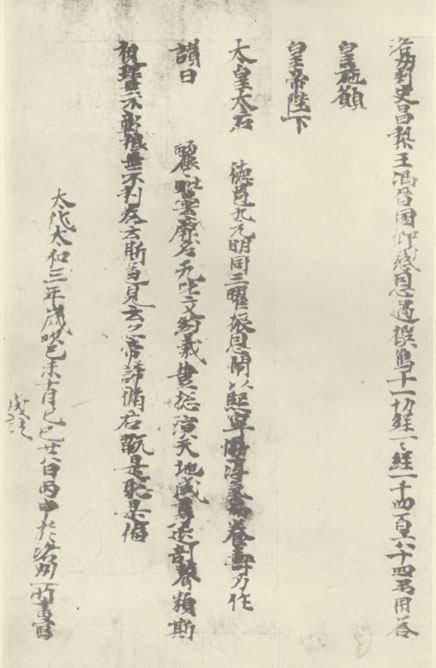

两年前,得购历代小楷珍品《六朝经卷集》一册,中有太和三年(479年)文明太后冯氏长兄冯熙写《阿毗昙心经卷第六》二纸,其文云:

《冯熙写杂阿毗昙心经》1900年出自敦煌石室,故统称为敦煌文书,写经部分则称敦煌写经。关于冯熙写经,国学大师饶宗颐早年曾有《北魏冯熙与敦煌写经——魏太和写〈杂阿毗昙心经〉跋》一文,后收入《饶宗颐史学论著选》一书,惜本人手头无书未能拜读。 冯晋国,即冯熙。《魏书》、《北史》皆谓,“冯熙,字晋昌,长乐信都人,文明太后之兄也”。自己却署为冯晋国,这肯定是对的。《水经注》“如浑水又南迳皇舅寺西,是太师昌黎王冯晋国所造,有五层浮图,其神图像,皆合青石为之,加以金银火齐,众采之上,炜炜有精光”也可纠史作冯晋昌之误。冯熙其人,《魏书》、《北史》皆有传。他是北燕国主冯文通之孙。太武帝延和元年(432年)时,其父冯朗、从父冯崇、冯邈并投魏。十二岁时,叔父冯邈因战没入柔然,其父冯朗连坐死,幼妹没入宫,他却逃入氐羌中得脱。入宫的妹妹文明太后大贵后,他被访征赴京师,“尚恭宗女博陵长公主,拜驸马都尉,出为定州刺史,进爵昌黎王。“显祖即位,为太傅,累拜内都大官”。太后临朝后,拜侍中、太师、中书监、领秘书事,因“中宫之宠,为群情所骇,心不自安,乞转外任”,“于是除车骑大将军、开府、都督、洛州刺史,侍中、太师如故”。太和三年的《杂阿毗昙心经》正是写于洛州任上。 据《魏书·冯熙传》,冯熙在氐羌中即“就博士学问,从师受《孝经》、《论语》”,这使他具备了写经的能力。“及长性泛爱,不拘小节”,这是他信佛施财、写经祈福的性基础。史称冯熙在洛州刺史任上“为政不能仁厚,而信佛法,自出家财,在诸州镇建佛图精舍,合七十二处,写一十六部一切经。延致名德沙门,日与讲论,精勤不倦,所费亦不赀”。因在高山秀阜上建寺塔,经常酿成牛死人亡。他竟不以为然,还说待塔寺建成后人们都去瞻仰图塔,哪里还记得几个人几头牛?这似乎与他“性泛爱,人无士庶,来则纳之”的性格不符,而实际上无论建塔也罢,写经也罢,都是这位太后之兄、公主之夫、当今皇帝老丈人的政治逃避。 1500多年前的冯熙写经重见天日,使《魏书》“写一十六部一切经”得到了证明。“一切经”即所有汉译佛教经典的总称,略同于隋代以后的“大藏经”。“十六部一切经”估计不是他一个人完成的,一定会有许多经生和官吏帮忙。但是这两页有愿文和题记的《阿毗昙心经卷第六》却应是他的手笔。因为“冯晋国仰感恩遇,撰写十一切经、一一(切)经”,“于洛州所书写成讫”,“精勤不倦”,已经说得十分明白。某某写、书写、写讫,这是六朝经生、僧人抄经的习见题署。若是官员主持而非自己动手写经,就要表述为“造”、“敬造”,如北魏后期东阳王元荣的造经活动。若是经生书写,后面还要有典经师某某,校经道人某某,或“教说(书)郎校定已”,某某“比字校竟”等等。

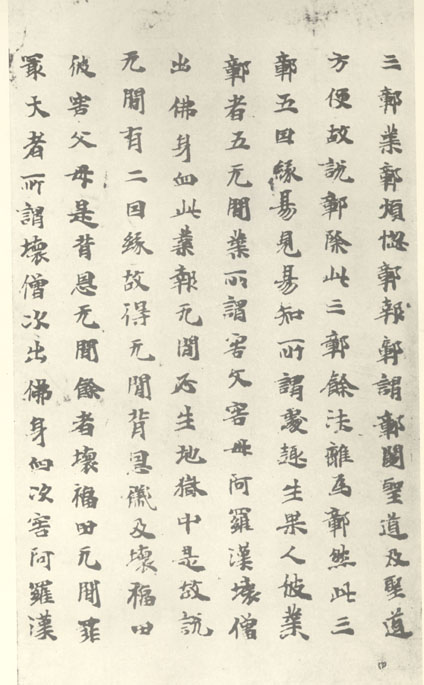

写经体是一种相对稳定的书写体。收在我这个册子里的经卷,从西晋元康六年(297年)的《诸佛要经集》,到北齐天统三年(567年)的《十地论卷第五》,几乎都是同一个面目,这种作风甚至延续到了隋唐。这种楷势隶笔,亦楷亦行的独立书风,总是那样我行我素、一以贯之地描述着由天竺国西来的佛教语汇,似乎与三国的钟繇、东晋的王羲之、北魏的铭刻书等世俗间异彩纷呈的书法流派全不相干。但是,实际上从它们中间,既可以追溯到两汉的隶书和简书渊源,又可以觅得二王行书的潇洒俊逸,更不可避免地参入了同时代铭刻书体的钢筋铁骨。 《冯熙写杂阿毗昙心经》前页写经部分与后页题署发愿部分章法有很大不同,前者疏朗,后者紧密;前者整齐,后者随意,但是字还是一个人写的。总的来看,冯熙写经在众多六朝写经中是楷则较多的一种。起笔都很随意,横画收笔没有明显的出锋或重按。折肩方而略重,有点像北朝碑版。捺脚是重了一些,但基本上是楷法。提、挑也多为楷笔。在敦煌写经中,此经书法虽算不得上乘之作,但却是特点颇为突出的一种。它不仅使我们了解了昌黎王冯晋国的书写水平,同时也可窥得北魏平城时期官僚阶层书写实用文本的情况,尤其是当时代都平城及诸州郡众多寺院中数以百千计的经生们,包括以佣经为生的潦倒文人的书体和风格。 两年前,得购历代小楷珍品《六朝经卷集》一册,中有太和三年(479年)文明太后冯氏长兄冯熙写《阿毗昙心经卷第六》二纸,其文云:

《冯熙写杂阿毗昙心经》1900年出自敦煌石室,故统称为敦煌文书,写经部分则称敦煌写经。关于冯熙写经,国学大师饶宗颐早年曾有《北魏冯熙与敦煌写经——魏太和写〈杂阿毗昙心经〉跋》一文,后收入《饶宗颐史学论著选》一书,惜本人手头无书未能拜读。 冯晋国,即冯熙。《魏书》、《北史》皆谓,“冯熙,字晋昌,长乐信都人,文明太后之兄也”。自己却署为冯晋国,这肯定是对的。《水经注》“如浑水又南迳皇舅寺西,是太师昌黎王冯晋国所造,有五层浮图,其神图像,皆合青石为之,加以金银火齐,众采之上,炜炜有精光”也可纠史作冯晋昌之误。冯熙其人,《魏书》、《北史》皆有传。他是北燕国主冯文通之孙。太武帝延和元年(432年)时,其父冯朗、从父冯崇、冯邈并投魏。十二岁时,叔父冯邈因战没入柔然,其父冯朗连坐死,幼妹没入宫,他却逃入氐羌中得脱。入宫的妹妹文明太后大贵后,他被访征赴京师,“尚恭宗女博陵长公主,拜驸马都尉,出为定州刺史,进爵昌黎王。“显祖即位,为太傅,累拜内都大官”。太后临朝后,拜侍中、太师、中书监、领秘书事,因“中宫之宠,为群情所骇,心不自安,乞转外任”,“于是除车骑大将军、开府、都督、洛州刺史,侍中、太师如故”。太和三年的《杂阿毗昙心经》正是写于洛州任上。 据《魏书·冯熙传》,冯熙在氐羌中即“就博士学问,从师受《孝经》、《论语》”,这使他具备了写经的能力。“及长性泛爱,不拘小节”,这是他信佛施财、写经祈福的性基础。史称冯熙在洛州刺史任上“为政不能仁厚,而信佛法,自出家财,在诸州镇建佛图精舍,合七十二处,写一十六部一切经。延致名德沙门,日与讲论,精勤不倦,所费亦不赀”。因在高山秀阜上建寺塔,经常酿成牛死人亡。他竟不以为然,还说待塔寺建成后人们都去瞻仰图塔,哪里还记得几个人几头牛?这似乎与他“性泛爱,人无士庶,来则纳之”的性格不符,而实际上无论建塔也罢,写经也罢,都是这位太后之兄、公主之夫、当今皇帝老丈人的政治逃避。 1500多年前的冯熙写经重见天日,使《魏书》“写一十六部一切经”得到了证明。“一切经”即所有汉译佛教经典的总称,略同于隋代以后的“大藏经”。“十六部一切经”估计不是他一个人完成的,一定会有许多经生和官吏帮忙。但是这两页有愿文和题记的《阿毗昙心经卷第六》却应是他的手笔。因为“冯晋国仰感恩遇,撰写十一切经、一一(切)经”,“于洛州所书写成讫”,“精勤不倦”,已经说得十分明白。某某写、书写、写讫,这是六朝经生、僧人抄经的习见题署。若是官员主持而非自己动手写经,就要表述为“造”、“敬造”,如北魏后期东阳王元荣的造经活动。若是经生书写,后面还要有典经师某某,校经道人某某,或“教说(书)郎校定已”,某某“比字校竟”等等。

写经体是一种相对稳定的书写体。收在我这个册子里的经卷,从西晋元康六年(297年)的《诸佛要经集》,到北齐天统三年(567年)的《十地论卷第五》,几乎都是同一个面目,这种作风甚至延续到了隋唐。这种楷势隶笔,亦楷亦行的独立书风,总是那样我行我素、一以贯之地描述着由天竺国西来的佛教语汇,似乎与三国的钟繇、东晋的王羲之、北魏的铭刻书等世俗间异彩纷呈的书法流派全不相干。但是,实际上从它们中间,既可以追溯到两汉的隶书和简书渊源,又可以觅得二王行书的潇洒俊逸,更不可避免地参入了同时代铭刻书体的钢筋铁骨。 《冯熙写杂阿毗昙心经》前页写经部分与后页题署发愿部分章法有很大不同,前者疏朗,后者紧密;前者整齐,后者随意,但是字还是一个人写的。总的来看,冯熙写经在众多六朝写经中是楷则较多的一种。起笔都很随意,横画收笔没有明显的出锋或重按。折肩方而略重,有点像北朝碑版。捺脚是重了一些,但基本上是楷法。提、挑也多为楷笔。在敦煌写经中,此经书法虽算不得上乘之作,但却是特点颇为突出的一种。它不仅使我们了解了昌黎王冯晋国的书写水平,同时也可窥得北魏平城时期官僚阶层书写实用文本的情况,尤其是当时代都平城及诸州郡众多寺院中数以百千计的经生们,包括以佣经为生的潦倒文人的书体和风格。 |

“洛州刺史昌梨王冯晋国仰感恩遇,撰写十一切经、一一(切)经,一千四百六十四吊,用答“皇施。愿“皇帝陛下,“太皇太后,德过九元,明同三曜。振恩阐以熙宁,协淳气而养寿。乃作赞曰:丽丽毗昙,厥名无比。文约义丰,总演天地。盛尊延剖,声类斯视。理无不彰,根无不利。卷云斯过,见云亦帝。谛修后翫,是聪是备。“大代太和三年岁次己未,十月己巳廿八日丙申于洛州所书写成讫。”

“洛州刺史昌梨王冯晋国仰感恩遇,撰写十一切经、一一(切)经,一千四百六十四吊,用答“皇施。愿“皇帝陛下,“太皇太后,德过九元,明同三曜。振恩阐以熙宁,协淳气而养寿。乃作赞曰:丽丽毗昙,厥名无比。文约义丰,总演天地。盛尊延剖,声类斯视。理无不彰,根无不利。卷云斯过,见云亦帝。谛修后翫,是聪是备。“大代太和三年岁次己未,十月己巳廿八日丙申于洛州所书写成讫。” 关于“所费亦不赀(不可估量)”的写经投资,《魏书》、《北史》说冯熙“自出家财”建佛图写佛经,实际上除了他“号为贪纵”搜刮民财外,有一大部分是同样痴情于佛法的太后和皇帝赏赐的,此经愿文的“一千四百六十四吊,用一合,皇施”是不是说这些钱、纸都是皇施的呢?

关于“所费亦不赀(不可估量)”的写经投资,《魏书》、《北史》说冯熙“自出家财”建佛图写佛经,实际上除了他“号为贪纵”搜刮民财外,有一大部分是同样痴情于佛法的太后和皇帝赏赐的,此经愿文的“一千四百六十四吊,用一合,皇施”是不是说这些钱、纸都是皇施的呢?